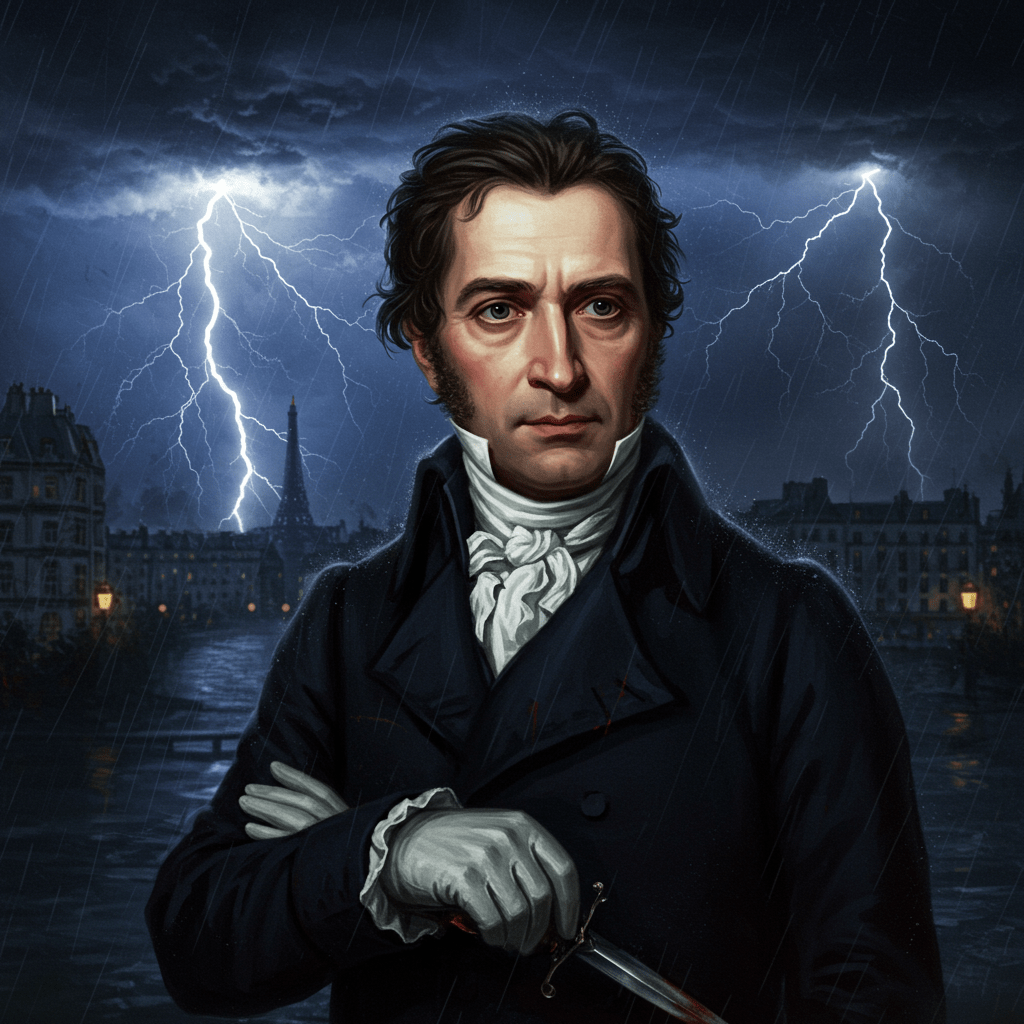

Le vent glacial de décembre soufflait sur les toits de Paris, balayant les dernières feuilles mortes des Tuileries. Un vent de changement, aussi, s’engouffrait dans les couloirs du pouvoir, un vent porteur de la disgrâce pour un homme qui avait si longtemps maîtrisé les vents de la Révolution : Joseph Fouché, le ministre de la Police, l’homme aux mille visages, était tombé.

Son ascension fulgurante, une météorite traversant le ciel tourmenté de la France révolutionnaire, avait fasciné et terrifié à la fois. De modeste membre des Cordeliers, il avait gravi les échelons du pouvoir avec une habileté diabolique, changeant de camp avec une aisance déconcertante, toujours un pas en avance, toujours prêt à trahir pour survivre, pour triompher. Mais la roue de la Fortune, comme on disait alors, avait tourné, et l’homme qui avait joué si longtemps avec le feu se retrouvait désormais brûlé par les flammes de sa propre ambition.

Les débuts tumultueux d’un révolutionnaire pragmatique

Fouché, né dans les profondeurs de la Vendée, avait senti dès son jeune âge le souffle de la révolution. Mais son engagement ne fut jamais idéologique, il fut avant tout pragmatique. Il sut flairer les opportunités, naviguer entre les factions, jouant les Girondins puis les Montagnards avec une virtuosité qui laissa pantois plus d’un observateur. Il comprenait la nature humaine, ses faiblesses, ses vices, et il utilisait ces connaissances comme des armes redoutables, tissant un réseau d’informateurs et d’espions qui s’étendait sur toute la France. Son rôle dans la Terreur, ambigu et controversé, reste sujet à débat, mais il en sortit grandi, sa réputation de brutalité et d’efficacité lui ouvrant les portes du pouvoir.

Le règne de la terreur et la montée en puissance

La Terreur fut le creuset qui forgea Fouché. Il n’hésitait pas à utiliser la violence et l’intimidation pour maintenir l’ordre et écraser toute opposition. Ses méthodes, souvent cruelles, lui valurent une réputation sulfureuse, mais elles lui permirent de consolider son emprise sur la machine policière. Il devint un maître du renseignement, capable d’anticiper les mouvements de ses ennemis et de les neutraliser avant même qu’ils ne puissent agir. Il était le gardien silencieux, l’ombre qui veillait sur le Directoire, un gardien dont on craignait la vigilance plus que l’on n’appréciait la protection.

L’ascension et la chute du ministre de la Police

Sous le Consulat et l’Empire, Fouché connut l’apogée de sa puissance. Nommé ministre de la Police, il contrôlait les informations, surveillait les opposants, étouffait les complots. Il était l’œil et l’oreille de Napoléon, un instrument indispensable pour le maintien de l’ordre et la stabilité du régime. Mais sa fidélité était aussi volatile que le vent, et sa loyauté n’avait de prix que tant qu’elle lui convenait. Il jouait un jeu dangereux, marchant sur une corde raide entre la faveur impériale et la disgrâce. Il savait que son pouvoir était précaire, dépendant de l’humeur de l’Empereur, et il cherchait constamment à consolider sa position, à se créer des protections.

La fin d’un règne et le poids de la trahison

La chute de Fouché fut aussi rapide que spectaculaire. Ses intrigues, ses trahisons, ses manœuvres pour préserver sa position, finirent par le rattraper. Après la débâcle de 1814, il tenta de négocier avec les alliés, une trahison qui scella son destin. Napoléon, de retour de l’île d’Elbe, ne lui pardonna pas. L’homme qui avait maîtrisé l’art de la survie politique, qui avait tant manipulé les hommes et les événements, se retrouva déchu, banni, son nom couvert d’opprobre. Il mourut en exil, un homme brisé, l’ombre de sa gloire passée.

Ainsi s’éteignit la flamme de Joseph Fouché, un homme énigmatique, fascinant et répugnant à la fois, dont l’histoire reste un témoignage saisissant de la complexité de la Révolution française et du pouvoir corrompu par l’ambition.