Ah, mes chers lecteurs, plongeons ensemble dans les entrailles obscures de Paris, là où l’ombre danse et les secrets murmurent. Oublions un instant les salons dorés et les bals étincelants pour nous aventurer dans un monde à part, un monde de gueux, de voleurs, de contrefaits et de mendiants : la Cour des Miracles. Ce nom seul évoque déjà un frisson, une promesse de mystère et de rébellion. Car la Cour des Miracles n’est pas seulement un lieu, c’est un symbole, une cicatrice à vif sur le visage de la Belle Époque, un écho persistant à travers les âges, vibrant encore aujourd’hui dans notre culture populaire.

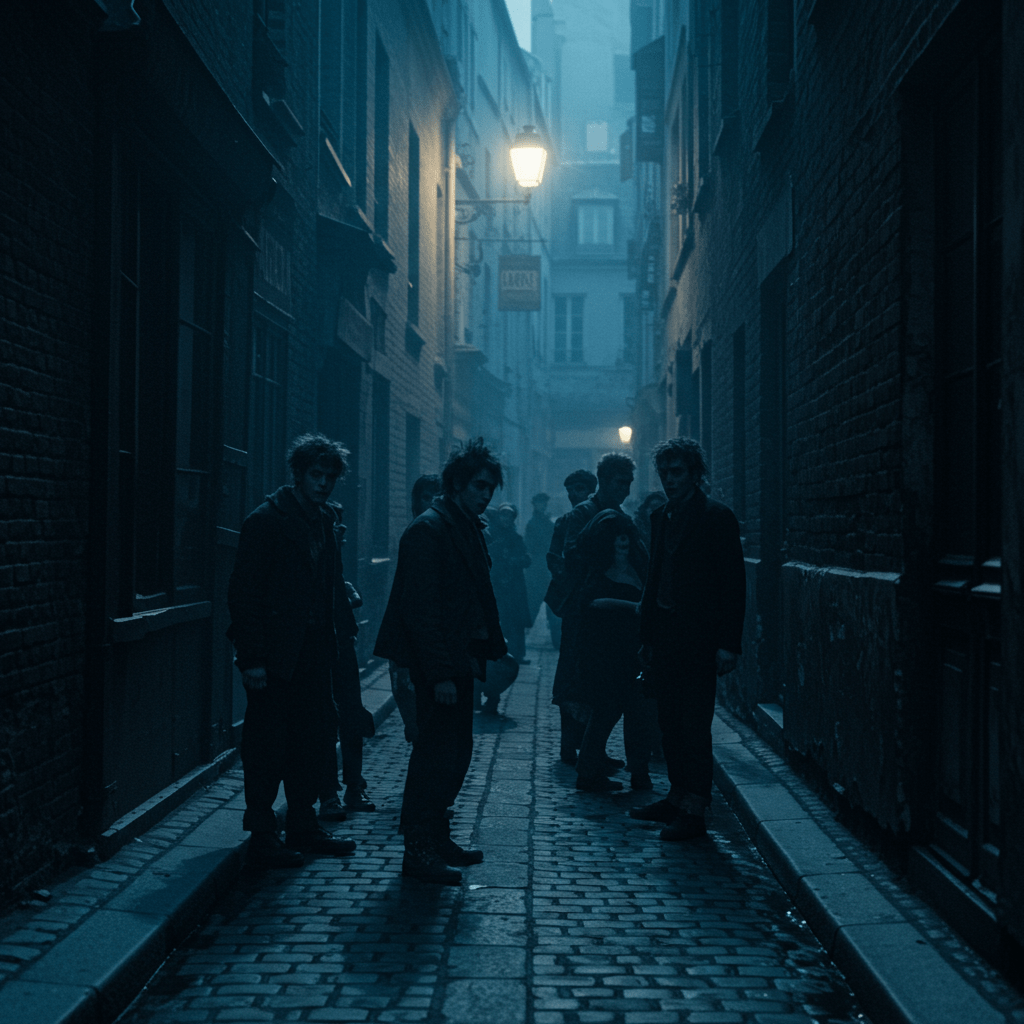

Imaginez, si vous le voulez bien, une ruelle étroite, sombre, pavée de pierres disjointes et maculée d’immondices. L’air y est épais, saturé d’odeurs aigres de sueur, de vin frelaté et de misère. Des silhouettes fantomatiques se meuvent dans la pénombre, leurs visages dissimulés sous des capuches élimées ou des bandages sales. Ici, les aveugles recouvrent la vue, les paralytiques marchent et les malades se relèvent… du moins jusqu’au lendemain matin, où ils reprennent leurs rôles afin d’apitoyer le bon peuple et de remplir leurs besaces de quelques maigres pièces. La Cour des Miracles, c’est le théâtre de l’illusion, la scène où la survie se joue à grand renfort de feintes et de ruses. Mais c’est aussi, et surtout, le refuge des oubliés, des bannis, de ceux que la société respectable rejette et condamne.

La Cour des Miracles : Un Creuset de Marginalité

La Cour des Miracles, historiquement, n’était pas une entité unique, mais plutôt une constellation de quartiers misérables disséminés à travers Paris. Ces enclaves de pauvreté extrême, souvent situées aux abords des grands marchés ou des églises, servaient de refuge aux mendiants, aux vagabonds et aux criminels de toutes sortes. Le plus célèbre de ces repaires se trouvait probablement dans le quartier des Halles, un dédale de ruelles sombres et insalubres où la police s’aventurait rarement. Ici, la loi était celle de la rue, dictée par les chefs de bande, les “grands coësres”, qui régnaient en maîtres absolus sur leurs domaines.

Ces communautés marginales développèrent leur propre langage, l’argot, un code secret destiné à se protéger des autorités et à communiquer entre eux sans être compris. L’argot était bien plus qu’un simple jargon ; c’était un symbole d’appartenance, un marqueur identitaire qui distinguait les habitants de la Cour des Miracles du reste de la population. Il était truffé d’images saisissantes, de métaphores audacieuses et de tournures obscures, un reflet fidèle de la vie rude et inventive de ses locuteurs. Imaginez entendre une conversation où l’on parle de “carlinguer” (voler), de “faucher le dur” (prendre de l’argent) ou de “se faire locher” (être arrêté). Un véritable charabia pour les non-initiés !

Victor Hugo et la Légende de la Cour

Si la Cour des Miracles est restée gravée dans l’imaginaire collectif, c’est en grande partie grâce à Victor Hugo et à son œuvre magistrale, *Notre-Dame de Paris*. Dans ce roman épique, Hugo dresse un portrait saisissant de la Cour, la dépeignant comme un lieu de perdition, certes, mais aussi comme un symbole de résistance et de solidarité. C’est là que se réfugie Esmeralda, la belle et innocente bohémienne, après avoir été injustement accusée de sorcellerie. C’est là qu’elle trouve refuge auprès de Clopin Trouillefou, le roi de la Cour, un personnage haut en couleur, à la fois terrifiant et attachant.

“*Halte-là, voyageurs !*” tonna Clopin, sa voix rauque résonnant dans la nuit. “*Qui ose franchir les portes de mon royaume sans ma permission ?*” Esmeralda, tremblante de peur, osa lever les yeux vers le roi des gueux. “*Je suis Esmeralda, une pauvre bohémienne. J’ai été accusée à tort et je cherche refuge.*” Clopin l’observa un instant, son regard perçant semblant scruter son âme. “*Accusée à tort, dites-vous ? Ici, nous sommes tous accusés à tort, d’une manière ou d’une autre. Bienvenue à la Cour des Miracles, Esmeralda. Ici, tu es sous ma protection.*”

Le roman de Hugo, en magnifiant la Cour des Miracles, a contribué à la transformer en un mythe, un lieu à la fois réel et imaginaire, un espace de liberté et de transgression où les règles de la société bourgeoise ne s’appliquent plus. Il a inspiré des générations d’artistes, d’écrivains et de cinéastes, qui ont à leur tour repris et réinterprété ce symbole de rébellion et de marginalité.

La Cour des Miracles au Cinéma et au Théâtre

Le cinéma et le théâtre se sont emparés de la Cour des Miracles avec une passion dévorante, la transformant en un décor de choix pour des drames passionnels, des comédies burlesques et des films d’aventure palpitants. De nombreux films ont revisité l’histoire de *Notre-Dame de Paris*, offrant à chaque fois une interprétation nouvelle et personnelle de la Cour et de ses habitants. On se souvient notamment du film de Jean Delannoy, sorti en 1956, avec Gina Lollobrigida dans le rôle d’Esmeralda et Anthony Quinn dans celui de Quasimodo. La Cour y est dépeinte comme un lieu sombre et dangereux, mais aussi comme un refuge pour les opprimés et les marginaux.

Mais la Cour des Miracles ne se limite pas à *Notre-Dame de Paris*. Elle a également inspiré des œuvres originales, explorant d’autres facettes de la vie dans ce quartier misérable. On peut citer, par exemple, le film *Cartouche*, réalisé par Philippe de Broca en 1962, qui raconte les aventures d’un célèbre bandit du XVIIIe siècle qui se réfugie dans la Cour des Miracles pour échapper à la police. Le film met en scène une galerie de personnages pittoresques, des voleurs, des prostituées, des mendiants et des assassins, tous unis par un même esprit de rébellion et de solidarité.

La Cour des Miracles dans la Culture Populaire Moderne

Aujourd’hui encore, la Cour des Miracles continue de fasciner et d’inspirer. On la retrouve dans la littérature, la musique, les jeux vidéo et même dans les parcs d’attractions. Le nom “Cour des Miracles” est souvent utilisé pour désigner des lieux ou des situations où règnent le chaos, la misère et l’anarchie. Il est devenu un synonyme de marginalité, de rébellion et de résistance.

Dans le domaine de la musique, de nombreux artistes se sont inspirés de la Cour des Miracles pour créer des chansons engagées, dénonçant les injustices sociales et célébrant la dignité des opprimés. On peut citer, par exemple, la chanson “La Cour des Miracles” du groupe de rock français Les Rita Mitsouko, qui dépeint un monde sombre et désespéré, mais aussi plein d’espoir et de vitalité. Dans les jeux vidéos, la Cour des Miracles apparaît souvent comme un niveau difficile, rempli d’ennemis dangereux et de pièges mortels. Elle représente un défi pour le joueur, qui doit faire preuve d’ingéniosité et de courage pour survivre dans ce milieu hostile.

Ainsi, la Cour des Miracles, bien que disparue physiquement, continue de vivre dans notre imaginaire collectif. Elle est un symbole puissant de la marginalité, de la rébellion et de la résistance, un rappel constant des injustices sociales et de la nécessité de lutter pour un monde plus juste et plus égalitaire. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à voir la beauté et la dignité qui se cachent même dans les endroits les plus sombres et les plus misérables. Car, comme le disait Victor Hugo, “*Il n’y a pas de mauvaises herbes ni de mauvais hommes : il n’y a que de mauvais cultivateurs.*”