Paris, 1815. L’air était lourd, saturé d’une tension palpable, semblable à celle qui précède l’orage. Les murmures, chuchotements et rumeurs, comme autant de serpents venimeux, se propageaient dans les rues pavées, glissant entre les maisons aux façades décrépies. La chute de Napoléon, aussi soudaine qu’inattendue, avait plongé la France dans un abîme d’incertitude, laissant derrière elle un vide politique béant, prêt à être rempli par les ambitions démesurées de ceux qui se croyaient assez forts pour le combler. Au cœur de cette tempête politique, se trouvait Joseph Fouché, le maître espion, un homme aussi brillant qu’insaisissable, dont le destin allait basculer dans un tourbillon de trahisons et de vengeances.

Fouché, cet homme aux mille visages, avait survécu à toutes les tempêtes révolutionnaires. Il avait servi Robespierre, puis Bonaparte, changeant d’allégeance avec la souplesse d’un chat, se jouant des factions et des idéologies avec une habileté diabolique. Mais sa capacité à se métamorphoser, qui lui avait permis de prospérer pendant des années, allait désormais devenir sa propre condamnation. La chute de l’Empereur avait révélé sa véritable nature : un homme sans scrupules, prêt à sacrifier quiconque pour préserver ses propres intérêts.

La trahison des alliés

Les Cent-Jours avaient été une période de tension extrême. Fouché, nommé ministre de la Police par Louis XVIII, avait joué un double jeu, entretenant des contacts secrets avec Napoléon tout en assurant une façade de loyauté au nouveau régime. Il pensait pouvoir contrôler le jeu, manipuler les événements à son avantage, mais il avait sous-estimé la complexité des forces en présence. Ses négociations secrètes, ses arrangements douteux, ses manœuvres politiques insidieuses, allaient se retourner contre lui comme un boomerang.

La Restauration, malgré les apparences, n’était pas un monolithe. Les royalistes les plus fervents, les ultraroyalistes, voyaient en Fouché un danger permanent, un révolutionnaire repenti dont la fidélité restait profondément suspecte. Ils ne lui pardonneraient jamais son passé, son habileté à survivre à tous les régimes, sa capacité à se faufiler entre les mailles du filet. Pour eux, il était une tache indélébile sur la robe immaculée de la monarchie restaurée.

La conspiration des ultraroyalistes

Les ultraroyalistes, menés par des figures influentes et impitoyables, avaient tissé un réseau d’intrigues sournoises pour écarter Fouché du pouvoir. Ils le considéraient comme un obstacle à leur projet de restauration d’une monarchie absolue, un retour à l’Ancien Régime sans compromis. Ils avaient recueilli des preuves de ses contacts avec Napoléon, de ses manœuvres politiques ambiguës, de ses alliances douteuses. Chaque parole, chaque geste, chaque lettre était scruté à la loupe, transformé en arme contre lui.

Les accusations se multiplièrent, se renforçant les unes les autres comme les maillons d’une chaîne implacable. La presse, instrument docile entre les mains des ultraroyalistes, se déchaîna contre lui, le dépeignant comme un monstre politique, un traître sans honneur, un manipulateur sans foi ni loi. L’opinion publique, déjà troublée par les événements récents, commença à se retourner contre lui. L’isolement de Fouché devint de plus en plus grand, de plus en plus pesant.

La chute du ministre

Le 19 septembre 1815, Fouché fut démis de ses fonctions. La décision, prise par Louis XVIII sous la pression des ultraroyalistes, sonna le glas de sa carrière politique. Les accusations de trahison, de complot, et de haute trahison, se multiplièrent. Il fut contraint de quitter Paris, de s’exiler en Suisse, laissant derrière lui une carrière fulgurante, semée d’ambitions réalisées et de rêves brisés. La disgrâce était totale, définitive.

La chute de Fouché fut rapide et brutale, comme une guillotine qui tranche la tête d’un tyran. Il avait joué avec le feu, et il avait été brûlé. Son destin, une leçon cruelle sur les dangers de l’ambition démesurée et de la politique sans scrupules. Il avait survécu à des régimes entiers, mais il n’avait pas pu survivre à sa propre nature.

L’exil et la mort

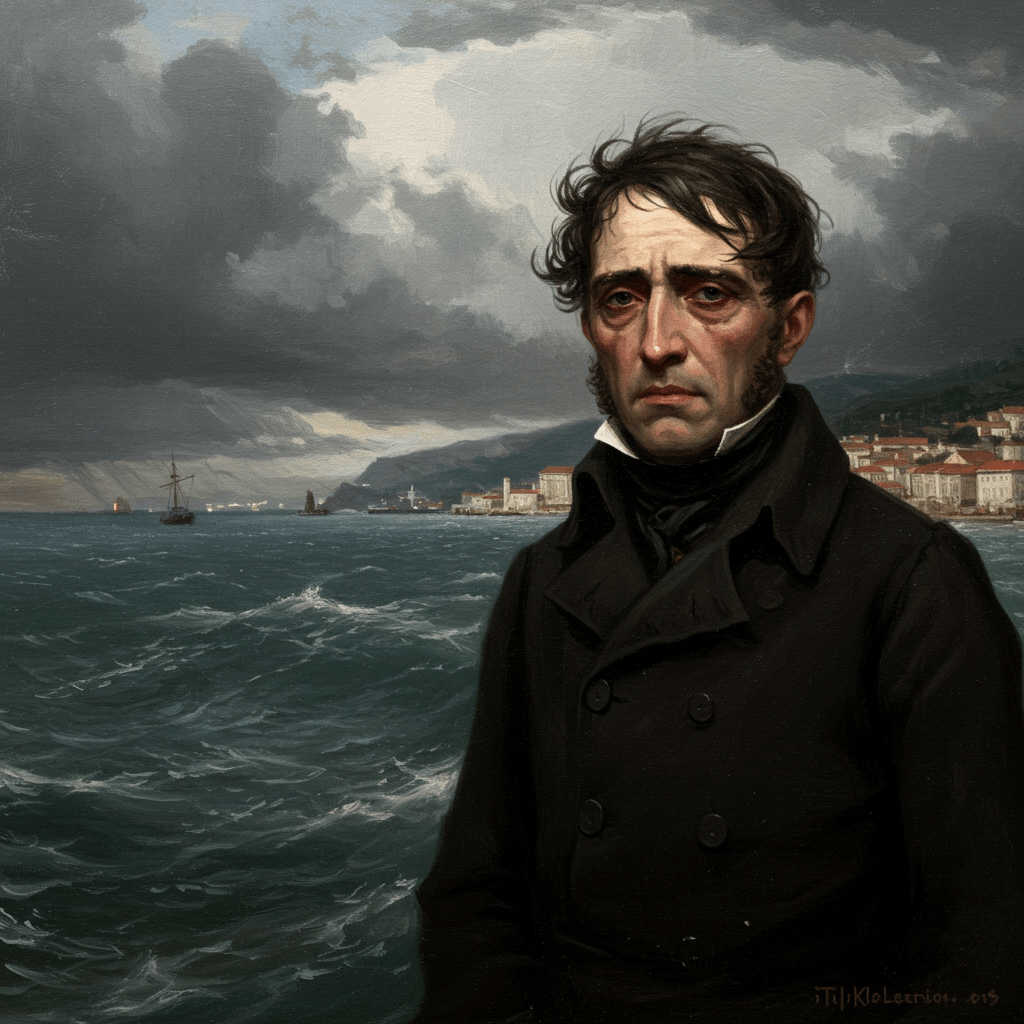

En exil, loin de la scène politique parisienne qui l’avait tant fasciné et tant malmené, Fouché connut les affres d’une solitude amère. Son passé le hantait, le rattrapait dans ses rêves, lui rappelant sans cesse les compromissions, les trahisons, les manipulations qui avaient jalonné son parcours. Privé de pouvoir, il erra dans les rues de Trieste, une ombre déchue, son aura disparue, son génie politique réduit à néant. La maladie, alliée à la déception, acheva de le briser.

Il mourut en décembre 1820, loin de la France, loin du tumulte politique qui avait rythmé sa vie. Sa fin tragique marqua la fin d’une époque, la fin d’un homme qui avait incarné à la fois la brillance et les ténèbres de la Révolution française et de l’Empire napoléonien. Son nom, malgré sa disgrâce, continua à hanter les couloirs du pouvoir, un spectre qui rappelait la fragilité du pouvoir et le prix à payer pour l’ambition.