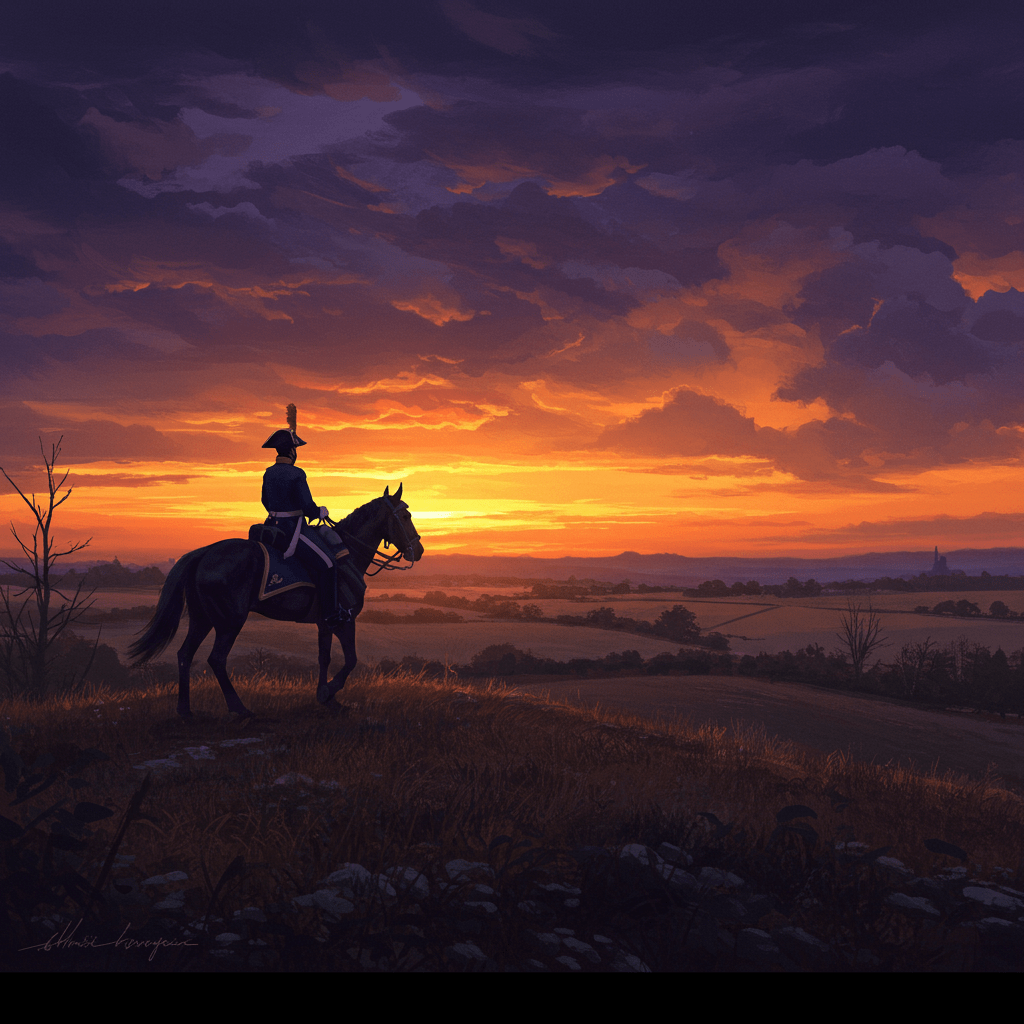

L’année est 1775. Un froid mordant s’abat sur les campagnes françaises, pinçant les joues des paysans et glaçant le cœur même des plus braves. Le royaume, sous le règne de Louis XVI, semble prospère en apparence, mais sous la surface dorée, des tensions bouillonnent, des germes de révolution se propagent insidieusement. Dans ce contexte d’une France contrastée, où la richesse de la cour contraste cruellement avec la misère des campagnes, une institution tente de maintenir un semblant d’ordre : la Maréchaussée.

Ce corps, héritier des anciennes compagnies d’ordonnance, est chargé de la police rurale, de la surveillance des routes et de la répression du banditisme. Ses hommes, souvent mal payés, mal équipés et tiraillés entre leur devoir et la pression des puissants, se trouvent confrontés à une tâche herculéenne. Ils patrouillent des chemins boueux, traversent des forêts sombres, et se retrouvent face à des criminels rusés, des paysans désespérés, et une justice royale souvent lente et incompétente. Leurs efforts, malgré leur courage, semblent souvent vains face à l’ampleur des problèmes.

Une Justice à la Traîne

Les maréchaux, ces hommes à cheval, symboles de la puissance royale dans les campagnes, étaient souvent confrontés à des situations inextricables. Le système judiciaire était lent, bureaucratique, et souvent corrompu. Les procès pouvaient durer des années, les preuves étaient difficiles à rassembler, et les peines, lorsqu’elles étaient prononcées, étaient rarement dissuasives. Les maréchaux, pris entre la nécessité de maintenir l’ordre et l’injustice du système, se retrouvaient souvent désemparés, leur autorité sapée par l’inefficacité de la justice royale.

Leur tâche était rendue encore plus difficile par la complexité des juridictions et la multitude de privilèges dont jouissaient certains individus. Les nobles, par exemple, bénéficiaient d’une immunité quasi-totale, rendant la poursuite des délits commis par eux quasiment impossible. Ce système inique créait une profonde inégalité devant la loi, sapant la crédibilité et l’autorité de la Maréchaussée. Les maréchaux, témoins impuissants de ces injustices, se voyaient souvent accusés d’incompétence, voire de collusion, par une population de plus en plus mécontente.

Les Limites de la Surveillance

La surveillance des vastes étendues du royaume était une tâche colossale. Les routes étaient souvent mauvaises, les moyens de communication rudimentaires, et les effectifs de la Maréchaussée étaient largement insuffisants. Les maréchaux, dispersés sur un territoire immense, se trouvaient souvent débordés, incapables de couvrir efficacement l’ensemble de leur secteur. Ils étaient contraints de se concentrer sur les axes routiers principaux, laissant de vastes zones rurales livrées à elles-mêmes, au risque de voir la criminalité prospérer dans l’ombre.

Le manque de coordination entre les différentes unités de la Maréchaussée aggravait encore la situation. L’absence d’une véritable hiérarchie efficace et d’un système de communication fiable empêchait une réaction rapide et coordonnée face aux menaces. Les bandits et les criminels profitaient de ces failles pour agir en toute impunité, organisant leurs opérations avec une relative facilité. La Maréchaussée, malgré ses efforts, se trouvait constamment en réaction, un pas derrière les événements.

Une Population Mécontente

Le mécontentement de la population face à l’inefficacité de la Maréchaussée grandissait. Les paysans, victimes de vols, de pillages et d’exactions en tous genres, se sentaient abandonnés par l’autorité royale. Leur frustration se traduisait par une méfiance croissante envers l’institution, voire par une franche hostilité. Certains maréchaux, perçus comme des agents d’un système injuste, étaient victimes de violences et d’agressions. Cette tension croissante entre la population et la Maréchaussée contribuait à l’instabilité sociale et nourrissait le terreau de la révolution à venir.

Leur situation était paradoxale. D’un côté, ils étaient les représentants de la loi, chargés de maintenir l’ordre et de protéger la population. De l’autre, ils étaient perçus comme des symboles de l’injustice et de l’inefficacité du système. Ce décalage entre leur mission et la réalité du terrain les plaçait dans une situation extrêmement difficile, où leur autorité était constamment remise en cause.

L’Héritage d’une Institution Brisée

La Maréchaussée sous Louis XVI, malgré le courage et le dévouement de ses hommes, s’est révélée incapable de faire face aux défis qui se posaient à elle. Son manque d’effectifs, son manque de moyens, et les failles du système judiciaire ont contribué à son inefficacité. Son échec à assurer la sécurité et la justice dans les campagnes françaises a contribué à alimenter le mécontentement populaire, précipitant ainsi le royaume vers une révolution sanglante. L’histoire de cette institution, symbole d’une puissance royale impuissante, reste un témoignage poignant des limites d’un système sur le point de s’effondrer.

Son héritage, au-delà de la répression, est celui d’une profonde incapacité à résoudre les problèmes fondamentaux de la société française de l’époque. Un échec retentissant qui a contribué à la chute de la monarchie et à l’avènement d’une nouvelle ère.