L’année est 1789. Une tension palpable étreint les rues pavées de Paris, une tension bien plus profonde que celle annoncée par la Révolution qui gronde à l’horizon. Le poids de l’Église, omniprésent, se fait sentir dans chaque recoin de la vie quotidienne, son emprise morale se jouant autant dans les cathédrales majestueuses que dans les ruelles les plus obscures. La religion, loin d’être une simple pratique spirituelle, est un instrument de contrôle social, un marteau implacable qui s’abat sur quiconque ose défier ses préceptes rigides.

Des murmures, des soupçons, des accusations anonymes, autant de flèches empoisonnées qui volaient dans l’ombre, portées par la rumeur et nourries par la peur. Dans cette société profondément religieuse, le péché était un crime, et la confession, un piège aussi bien qu’un refuge. Le châtiment, souvent plus terrible que le crime lui-même, attendait ceux qui osaient braver les dogmes, les préceptes, les interdits, qu’ils soient nobles ou paysans.

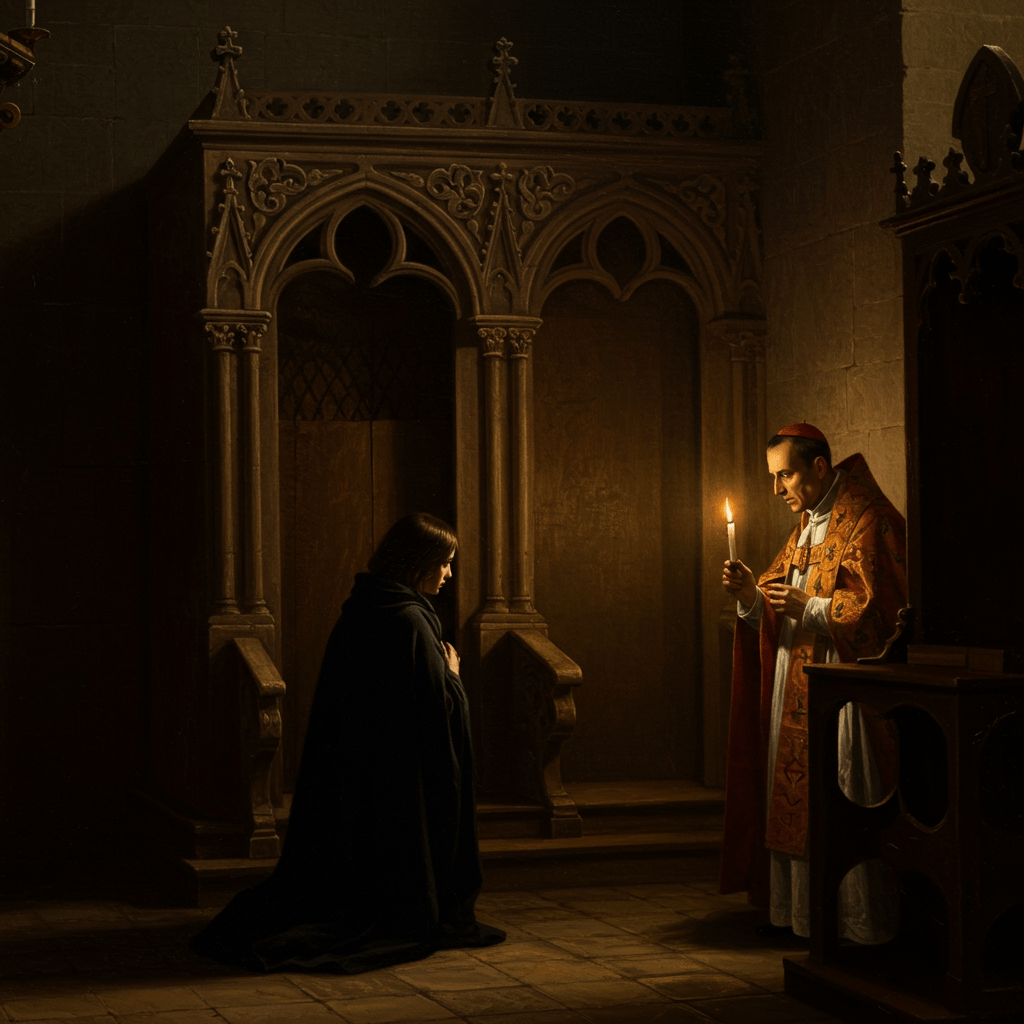

Le poids de la confession

Dans les confessionnaux obscurs, les âmes se livraient, espérant le pardon divin. Mais le secret de la confession, censé être sacré, était parfois trahi. Les prêtres, gardiens des consciences, étaient aussi des agents de la morale publique, tenus de rapporter les péchés les plus graves aux autorités civiles. L’adultère, l’hérésie, le blasphème, autant de crimes spirituels qui entraînaient des sanctions terribles. Un simple regard indiscret, une parole maladroite, pouvaient suffire à attirer sur soi la colère de l’Église et la fureur de la société.

La justice divine et la justice des hommes

La justice divine, implacable et mystérieuse, était souvent reflétée par la justice des hommes, aussi cruelle qu’injuste. Les peines infligées aux fautifs variaient selon la gravité du péché et le statut social du coupable. Pour les nobles, l’excommunication, la perte de privilèges, voire l’emprisonnement dans un monastère, pouvaient constituer des châtiments sévères. Pour les paysans, le bûcher, la prison, la flagellation publique, étaient des sentences courantes. La punition publique servait d’exemple, une mise en garde brutale adressée à tous ceux qui envisageraient de défier l’ordre moral établi.

Les victimes de la morale rigoriste

Parmi les victimes de cette morale rigoriste, on trouvait des individus accusés d’actes aussi variés que la sorcellerie, la sodomie, ou l’athéisme. Les procès, souvent orchestrés par des accusations anonymes et des témoignages douteux, se déroulaient dans un climat de peur et de suspicion. La torture, fréquemment employée pour obtenir des aveux, était un instrument de terreur, qui transformait les accusés en victimes expiatoires, sacrifiées sur l’autel d’une morale inflexible. De jeunes filles accusées de sorcellerie, des artisans soupçonnés d’hérésie, des intellectuels qui osaient remettre en question la vérité révélée, tous étaient exposés à la vindicte d’une société qui ne tolérait aucune déviance.

Le remords et le pardon

Le remords, ce sentiment déchirant qui rongeait les consciences des coupables, était souvent plus terrible que le châtiment lui-même. Mais même au sein de cette société implacable, l’espoir du pardon subsistait. La confession, la pénitence, les actes de charité, autant de voies possibles pour obtenir la rédemption. Le chemin vers le pardon était long et ardu, mais il offrait une lueur d’espoir dans l’obscurité des sanctions religieuses et sociales.

Le crépuscule du XVIIIe siècle jetait de longues ombres sur la France. L’emprise de la religion sur la société, aussi forte qu’elle soit, ne pouvait masquer indéfiniment les contradictions et les injustices qui rongeaient le royaume. Les murmures de révolte qui montaient du peuple, annonçaient déjà une ère nouvelle, une ère où la morale, loin d’être un instrument de répression, deviendrait un moteur de changement et d’émancipation.