Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de secrets et de rumeurs, enveloppait la ville lumière. Sous le règne de Louis-Philippe, la capitale vibrait d’une énergie nouvelle, mais aussi d’une tension palpable. Le bruit courait, sourd et incessant, à travers les ruelles pavées et les salons dorés : la Police des Mœurs, ces gardiens silencieux de la morale publique, veillaient. Leurs yeux perçants, omniprésents, scrutaient chaque recoin, chaque murmure, chaque échange de regards. Étaient-ils les protecteurs de la société, les garants d’un ordre fragile, ou bien, au contraire, des artisans de scandales, des manipulateurs de l’opinion publique, tissant des intrigues aussi sombres que les bas-fonds de la ville ?

Leur pouvoir était immense, insidieux, étendu à tous les aspects de la vie parisienne. Ils pouvaient, d’un simple geste, faire sombrer une réputation, briser une carrière, ruiner une famille. Armés de leur discrétion et de leur omnipotence, ils se déplaçaient comme des ombres, recueillant des informations, observant, notant, compilant des dossiers qui pouvaient décider du destin d’un homme, d’une femme, d’une institution entière. Leur influence s’étendait sur la presse, la littérature, le théâtre, contrôlant la diffusion des idées, muselant les voix dissidentes, étouffant les scandales avant qu’ils n’éclatent au grand jour.

La Presse sous Surveillance

Les journaux, ces chiens de garde de la liberté d’expression, étaient sous leur constante surveillance. Chaque article, chaque caricature, chaque pamphlet était minutieusement examiné. Un mot mal placé, une allusion ambiguë, une critique trop audacieuse, suffisaient à attirer les foudres de la Police des Mœurs. Les journalistes vivaient dans la crainte permanente de la censure, contraints à l’autocensure, à la prudence, à la soumission. Nombreux furent ceux qui durent plier sous la pression, sacrifiant leur plume, voire leur liberté, sur l’autel de la morale officielle.

Ils utilisaient une variété de tactiques, de la simple intimidation à la suppression pure et simple de publications jugées dangereuses. Des articles entiers étaient retirés des rotatives, des éditions entières confisquées, des journaux fermés sur ordre. Les imprimeurs, les distributeurs, les libraires, tous vivaient dans la peur, conscients que la moindre transgression pouvait entraîner de graves conséquences. L’ombre de la prison planait sur tous ceux qui osaient défier l’autorité.

Les Salons et les Intrigues

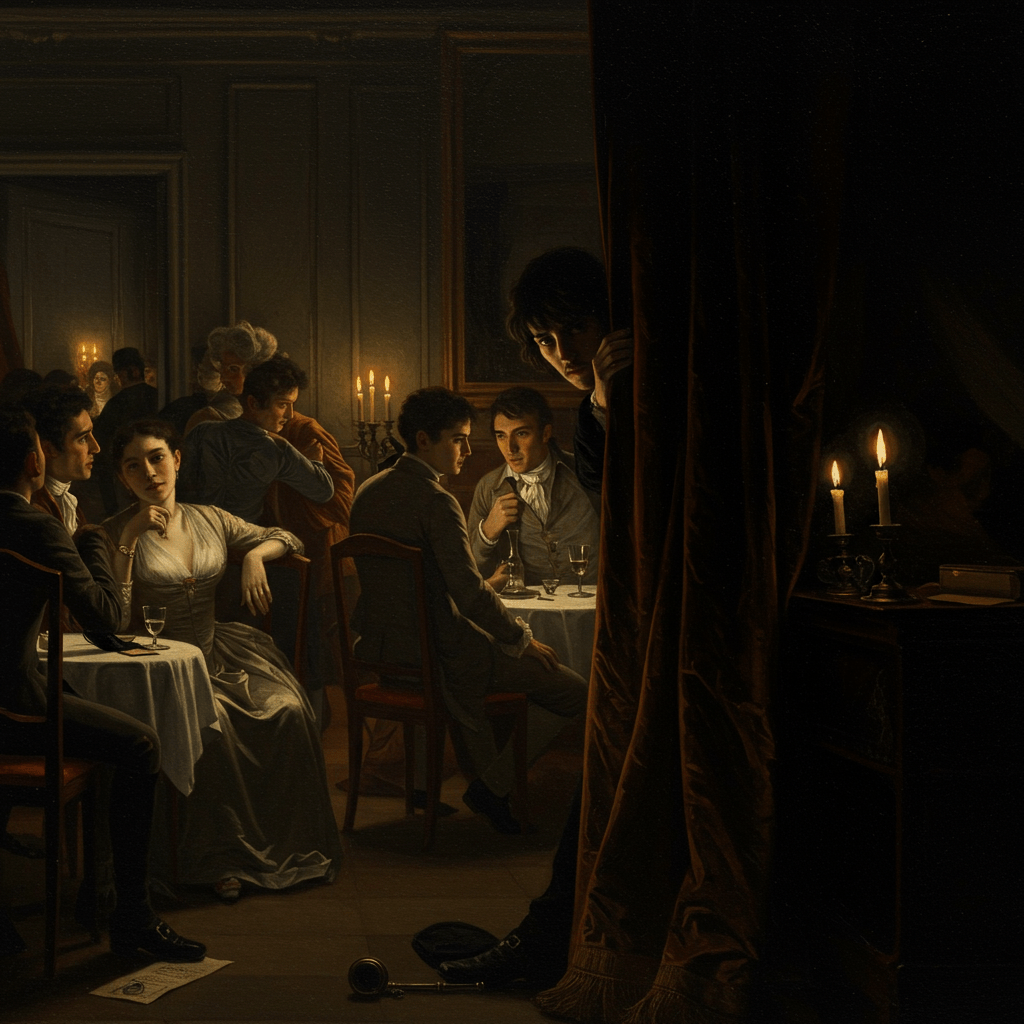

L’influence de la Police des Mœurs s’étendait également aux salons mondains, ces lieux de sociabilité et d’échanges intellectuels. Là, dans le faste et le luxe des demeures aristocratiques, se tramaient des intrigues, des complots, des conversations qui pouvaient être rapportées, déformées, et utilisées contre les personnes impliquées. Les agents de la Police des Mœurs, habiles à se fondre dans la foule, fréquentaient ces lieux, se faisant passer pour de simples convives, observant, écoutant, notant tout. Ils étaient les maîtres de l’écoute discrète, les experts de l’observation subtile.

Ils étaient capables d’utiliser les informations ainsi recueillies pour manipuler l’opinion publique, fomenter des scandales, ou au contraire, protéger des individus influents. C’était un jeu complexe, un ballet d’ombres et de lumières, où la vérité se confondait avec le mensonge, où la réalité se mêlait à la fiction. Leur habileté à tisser des intrigues et à manipuler les faits était légendaire, faisant d’eux des maîtres du jeu politique et social.

La Littérature et les Arts

Le contrôle étendu à la littérature et aux arts était tout aussi rigoureux. Les œuvres jugées immorales, subversives, ou simplement critiques envers le pouvoir, étaient interdites, censurées, brûlées. Les auteurs, les peintres, les musiciens, vivaient sous la menace constante d’une condamnation, d’une interdiction, d’un oubli forcé. La créativité était bridée, l’expression artistique muselée, au nom du maintien de l’ordre moral.

La Police des Mœurs ne se contentait pas de supprimer les œuvres jugées dangereuses ; elle s’ingénierait aussi à promouvoir celles qui confortaient le pouvoir. Ils soutenaient les artistes et les écrivains qui prônaient les valeurs traditionnelles, la morale bourgeoise, le respect de l’ordre établi. Ce faisant, ils contribuaient à façonner l’opinion publique, à modeler les consciences, à orienter les sensibilités, en imposant une vision unique et contrôlée de la culture.

Les Conséquences d’une Censure Omniprésente

La censure et le contrôle omniprésents de la Police des Mœurs, bien qu’imposés au nom de la morale et de l’ordre public, ont eu des conséquences considérables sur la société française. Ils ont entravé le développement de la liberté d’expression, bridé la créativité artistique, et favorisé l’hypocrisie et la dissimulation. De nombreuses voix se sont tues par peur des représailles, beaucoup d’œuvres importantes n’ont jamais vu le jour.

Cependant, cette surveillance constante a également engendré une forme de résistance. Des réseaux clandestins se sont formés, permettant la diffusion d’œuvres interdites, la circulation de pamphlets et de journaux clandestins. La censure, en voulant tout contrôler, a paradoxalement favorisé une culture du secret et de l’opposition. Le jeu du chat et de la souris entre la censure et la création a donné naissance à des formes d’expression nouvelles, plus subtiles, plus énigmatiques.

Ainsi, la Police des Mœurs, gardienne de la morale publique ou fabricante de scandales, reste une énigme. Son ombre s’étend sur le XIXe siècle, un fantôme qui hante la ville lumière, un symbole d’un pouvoir insidieux, capable de protéger et de détruire, de créer et d’annihiler, dans un ballet incessant entre la lumière et l’ombre, le secret et le scandale.