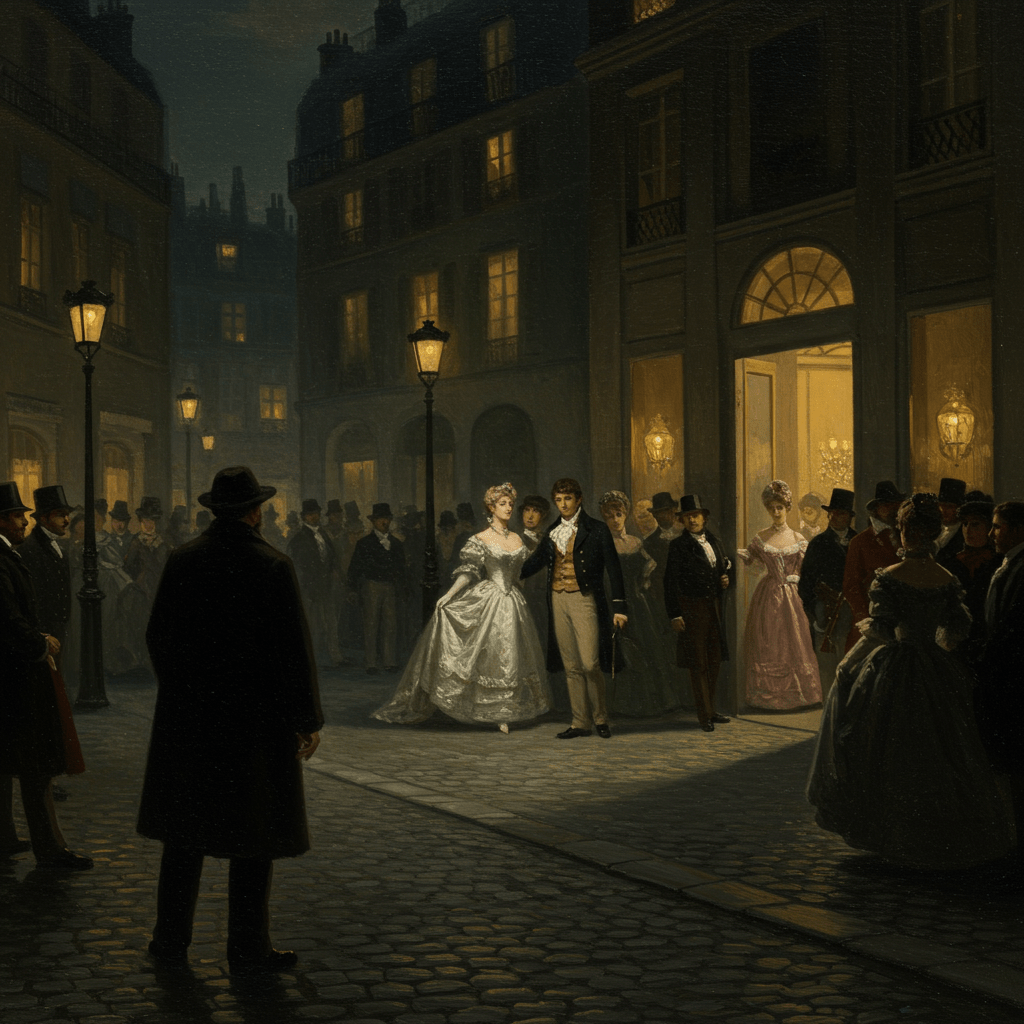

Paris, 1830. Une brume épaisse, à la fois douce et menaçante, enveloppait la ville. Les ruelles sinueuses, éclairées par les rares réverbères, cachaient des secrets aussi sombres que les profondeurs des égouts. Le vent glacial sifflait à travers les bâtiments décrépits, comme un murmure de conspirations et de désespoir. Dans ce Paris bouillonnant, où la richesse ostentatoire côtoyait une pauvreté abyssale, une ombre rôdait : la police des mœurs.

Cette force, officiellement chargée de maintenir l’ordre moral, était en réalité un instrument aux mains des puissants, un bouclier pour les riches qui permettait de réprimer toute opposition, de masquer les turpitudes de la haute société et de maintenir les classes inférieures dans une soumission silencieuse. Ses agents, souvent corrompus et impitoyables, se déplaçaient comme des spectres à travers les quartiers populaires, traquant les délits mineurs, les transgressions morales, et utilisant la loi comme une arme pour intimider et contrôler.

La Double Morale de la Bourgeoisie

Derrière les façades impeccables des hôtels particuliers de la bourgeoisie parisienne se cachaient des secrets inavouables. Adultères, jeux d’argent clandestins, et une débauche sans limites étaient monnaie courante. Pourtant, ces mêmes bourgeois, respectables en apparence, dénonçaient avec véhémence les moindres fautes des classes populaires, utilisant la police des mœurs pour étouffer les scandales qui pouvaient ternir leur réputation. Leur hypocrisie était flagrante, leur morale, une façade fragile qui s’effondrait au moindre souffle de scandale.

Les procès-verbaux de la police des mœurs regorgeaient de détails croustillants, de descriptions de scènes de vie à la fois pathétiques et révélatrices. On y trouvait des témoignages sur des bals masqués débridés, des rencontres secrètes dans les jardins publics, des jeux de hasard illégaux qui détruisaient des familles entières. Mais souvent, les riches et puissants, impliqués dans des activités tout aussi condamnables, échappaient à la rigueur de la loi, grâce à leurs relations et à leur influence.

Le Fardeau des Pauvres

Pour les plus démunis, la police des mœurs était une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leurs têtes. Une simple danse dans la rue, une parole déplacée, ou une relation jugée immorale suffisaient à attirer sur eux la colère implacable des agents. Les amendes, les emprisonnements, et l’humiliation publique étaient les punitions habituelles, souvent disproportionnées par rapport aux infractions commises. Les femmes, particulièrement vulnérables, étaient les principales victimes de cette répression morale, leurs vies et leurs corps soumis au jugement implacable de la société.

Nombreuses étaient celles qui, victimes de la pauvreté et de la faim, se livraient à la prostitution pour survivre. Ces femmes, qualifiées de « dépravées » et de « peste de la société », étaient traquées sans relâche par la police des mœurs, jetées en prison sans ménagement, et soumises à des traitements cruels et inhumains. Leur détresse était ignorée, leur humanité, niée.

L’Ombre de la Corruption

La corruption était le fléau qui rongeait la police des mœurs de l’intérieur. Les agents, souvent mal payés et soumis à une hiérarchie rigide et autoritaire, étaient facilement corruptibles. Les riches et les influents pouvaient acheter leur silence, leur complicité, voire leurs services. Des arrangements secrets étaient conclus, des dossiers disparaissaient, et la justice était pervertie au profit des plus puissants. L’impunité était le prix de l’influence, et la corruption, le ciment qui consolidait l’ordre social inégalitaire.

Des témoignages anonymes, des rumeurs persistantes, et des indices troublants laissaient entrevoir l’ampleur du réseau de corruption qui s’étendait à travers les différents échelons de la police des mœurs. Des liaisons dangereuses entre les agents et les figures de la haute société étaient suspectées, renforçant l’idée que la police des mœurs était moins un instrument de justice qu’un outil de répression au service des intérêts des riches et des puissants.

Une Justice à Deux Vitesses

La police des mœurs, loin d’être un garant de l’ordre moral, était un instrument de contrôle social qui pénalisait sévèrement les pauvres et les faibles, tout en protégeant les riches et les puissants de leurs propres turpitudes. La justice était à deux vitesses, une pour les classes supérieures, indulgente et complaisante, et une autre pour les classes inférieures, implacable et sans pitié.

Dans ce Paris de contrastes extrêmes, où le faste et la misère se côtoyaient, la police des mœurs incarnait la double morale d’une société profondément inégalitaire, une société où la justice était aveugle, sourde et muette pour les cris des plus démunis, tandis qu’elle était complaisante envers les fautes des plus riches. L’histoire de la police des mœurs, c’est l’histoire de la dissimulation, de l’hypocrisie, et de l’injustice sociale.