Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du charbon et des effluves douteuses des ruelles malfamées, enveloppait la ville. Sous le règne de Louis-Philippe, une paix fragile régnait en apparence, mais sous la surface lisse de la bourgeoisie triomphante, les tensions sociales grondaient, prêtes à exploser comme un volcan. C’est dans cette atmosphère lourde de secrets et d’incertitudes que la Police des Mœurs, véritable bras armé de la morale publique, exerçait son pouvoir, souvent plus politique que moral.

Les agents, figures fantomatiques et omniprésentes, se déplaçaient dans l’ombre, leurs pas silencieux sur le pavé humide. Leurs yeux perçants scrutaient la foule, à la recherche du moindre écart de conduite, de la moindre transgression des normes sociales rigides imposées par le régime. Une simple danse lascive, un regard jugé trop audacieux, une conversation jugée subversive, pouvaient suffire à attirer leur ire implacable. La morale, instrumentalisée par le pouvoir, servait à maintenir l’ordre et à étouffer toute forme de dissidence.

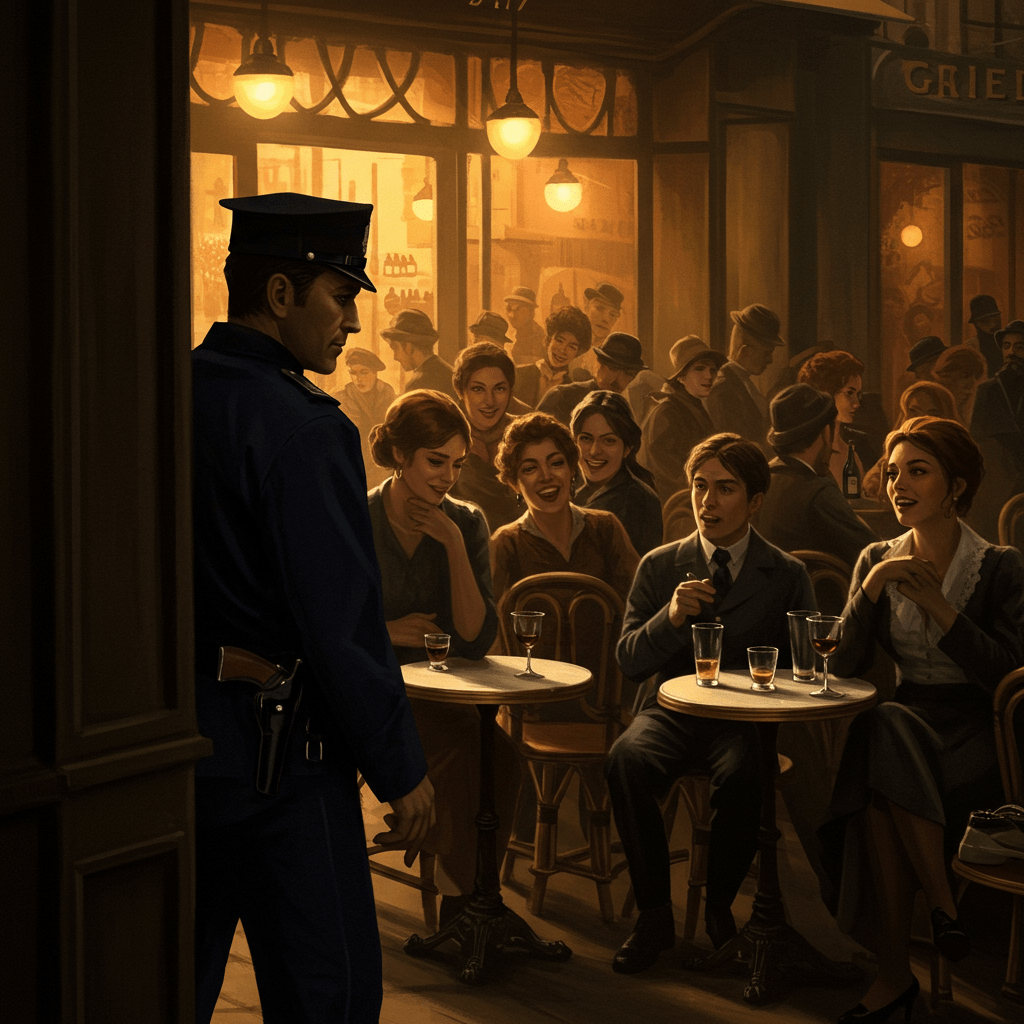

La Surveillance des Salons et des Cafés

Les salons mondains, reflets de l’élégance et de la sophistication parisienne, n’étaient pas à l’abri de l’œil vigilant de la Police des Mœurs. Les agents, souvent déguisés en bourgeois respectables, s’infiltraient dans ces lieux de rassemblement, observant les conversations, les jeux, les danses. Le moindre soupçon de subversion politique, de critique du régime, ou même une simple discussion jugée trop audacieuse, était consigné méticuleusement dans leurs rapports. Les cafés, lieux de débats et d’échanges, étaient également sous surveillance, transformés en scènes de théâtre où les conversations les plus anodines pouvaient être interprétées comme des complots.

La Censure et la Moralité Publique

La Police des Mœurs ne se contentait pas de surveiller les individus. Elle exerçait également une censure implacable sur la littérature, les arts, et le théâtre. Les œuvres jugées immorales, subversives, ou simplement critiques à l’égard du pouvoir, étaient interdites, leurs auteurs poursuivis et parfois emprisonnés. Cette censure draconienne, sous prétexte de protéger la morale publique, servait en réalité à museler toute forme d’opposition politique. Les artistes, les écrivains, les intellectuels, vivaient sous la menace constante de la répression, contraints à l’autocensure pour préserver leur liberté.

Les Victimes de la Morale Officielle

Les victimes de la Police des Mœurs n’étaient pas uniquement les opposants politiques déclarés. Les femmes, en particulier celles appartenant aux classes populaires, étaient particulièrement vulnérables. Accusées de prostitution ou de débauche, elles étaient arrêtées, emprisonnées, et souvent soumises à des traitements cruels et inhumains. Leur seule faute était souvent leur pauvreté ou leur indépendance d’esprit. La morale, instrumentalisée par le pouvoir, servait à contrôler le corps des femmes et à les maintenir dans un rôle subalterne dans la société. La Police des Mœurs, loin de protéger la morale, contribuait à créer un climat de peur et de répression, où la liberté individuelle était sacrifiée au nom de l’ordre social.

Les Limites du Contrôle Social

Le pouvoir de la Police des Mœurs n’était pourtant pas illimité. Malgré son omniprésence et sa brutalité, il rencontrait des limites. La résistance, parfois passive, parfois active, des individus et des groupes sociaux, témoignait de la vitalité de la société française, de sa capacité à déjouer les mécanismes de contrôle. Les rumeurs, les pamphlets clandestins, les chansons satiriques, autant de formes de résistance qui témoignaient de l’impossibilité pour le pouvoir de contrôler totalement l’esprit et les cœurs des citoyens.

Ainsi, la Police des Mœurs, loin d’être un simple instrument de maintien de l’ordre, apparaît comme un outil de contrôle politique subtil et efficace. Elle témoigne de la complexité des rapports entre la morale, la politique, et le pouvoir dans la France du XIXe siècle. Son histoire, pleine de drames et de contradictions, nous rappelle que la défense de la morale peut servir à masquer des ambitions politiques beaucoup moins nobles.

La chute de Louis-Philippe, en 1848, sonna le glas de cette période de répression. Mais l’ombre de la Police des Mœurs, et de son utilisation politique, continua à hanter les rues de Paris, et à rappeler la fragilité de la liberté individuelle face au pouvoir.