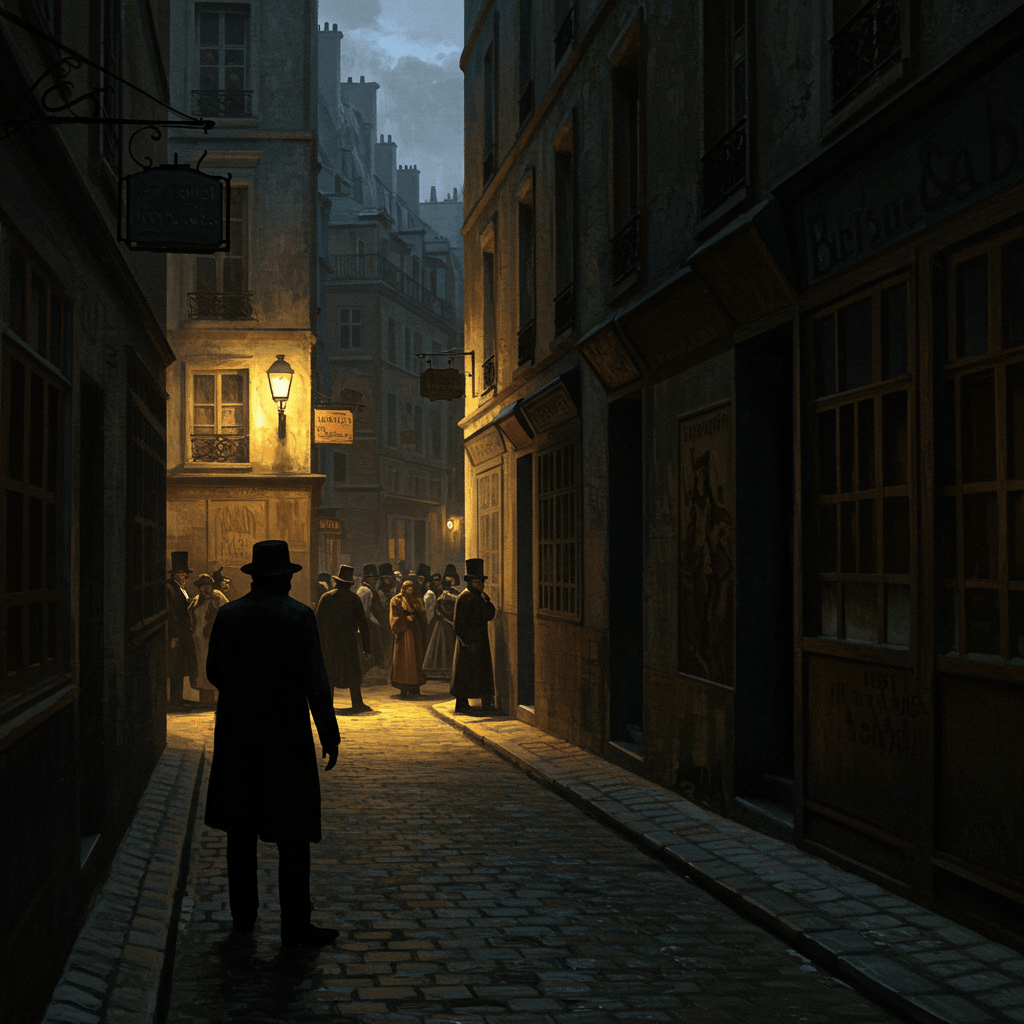

Paris, 1830. Une brume épaisse, lourde de secrets et d’odeurs âcres de tabac et d’égouts, enveloppait la ville. Les ruelles tortueuses, labyrinthes obscurs où se cachaient les vices et les misères, fourmillaient d’une vie clandestine, rythmée par le pas furtif des agents de la Police des Mœurs. Ces hommes, figures fantomatiques de la morale publique, étaient les gardiens d’une vertu souvent hypocrite, chargés de traquer l’immoralité, de juguler les débordements de la société, et de maintenir l’ordre moral imposé par la bourgeoisie triomphante. Leur ombre s’étendait sur chaque recoin de la ville, une menace invisible, mais omniprésente, pour ceux qui osaient défier les conventions.

La France, sous la Restauration, puis sous la Monarchie de Juillet, était un pays de contradictions flagrantes. Le faste et la richesse des salons parisiens côtoyaient la pauvreté et la misère des faubourgs. Cette disparité sociale alimentait une tension palpable, exacerbée par la répression morale exercée par la Police des Mœurs. Les libertés individuelles étaient souvent sacrifiées sur l’autel d’une vertu rigide et inflexible, laissant une empreinte indélébile sur la vie des individus et sur le tissu social même de la nation.

Les Maillons de la Chaîne Morale

La Police des Mœurs, loin d’être une entité monolithique, était un réseau complexe d’informateurs, d’agents infiltrés et de fonctionnaires zélés. Des agents secrets, dissimulés au sein de la foule, observaient les mœurs, guettaient les transgressions. Leur pouvoir, souvent discret, était immense. Un regard, une parole maladroite, une rumeur malveillante pouvaient suffire à déclencher une descente musclée dans un bordel clandestin, dans une réunion secrète de révolutionnaires ou dans la demeure d’un artiste trop audacieux. Leurs rapports, souvent imprécis et biaisés, servaient de base aux procès sommaires et aux condamnations sévères qui frappaient les victimes de leur vigilance.

Les femmes, en particulier, étaient les principales cibles de cette répression. Accusées de prostitution, de libertinage ou simplement d’indiscrétion, elles subissaient les pires humiliations, les emprisonnements, la dégradation sociale. L’image de la femme vertueuse, épouse et mère dévouée, imposée par la société bourgeoise, était une norme inflexible, que toute transgression était punie avec sévérité. Le système judiciaire, souvent complaisant, contribuait à la pérennisation de ces injustices.

Les Ombres de la Répression

Les conséquences de cette répression morale ne se limitaient pas aux condamnations judiciaires. La peur omniprésente, la surveillance constante, avaient un impact profond sur la vie sociale. Les individus étaient contraints à l’hypocrisie, à la dissimulation. Les relations humaines étaient marquées par la méfiance, la suspicion. La liberté d’expression, la liberté de pensée, étaient constamment menacées. La Police des Mœurs, en voulant maintenir un ordre moral strict, entretenait en réalité un climat de terreur qui gangrénait la société française.

De nombreuses œuvres littéraires et artistiques de l’époque témoignent de cet état de fait. Les romans, les poèmes, les peintures, révèlent la souffrance, la révolte, mais aussi la résilience des individus face à l’oppression morale. L’art, souvent clandestin, devenait un moyen d’expression, un espace de liberté, un refuge pour ceux qui refusaient de se soumettre à la norme imposée.

Les Germes de la Révolte

Cependant, la répression morale, loin d’éradiquer les vices et les déviances, les rendait plus insidieux, plus secrets. Elle alimentait un sentiment de frustration, de révolte, qui allait trouver son expression dans les mouvements sociaux et politiques qui allaient secouer la France au cours du XIXe siècle. Les luttes pour l’émancipation des femmes, les mouvements pour la liberté d’expression, les révolutions sociales, étaient en partie le fruit de la réaction contre cette répression morale excessive.

La Police des Mœurs, en voulant imposer une morale rigide et inflexible, avait contribué à créer un climat social explosif. Elle avait alimenté une opposition latente, qui allait éclater au grand jour, transformant la société française de fond en comble.

L’Héritage Contestable

Aujourd’hui, à distance de ces événements, il est possible d’analyser les conséquences à long terme de la répression morale exercée par la Police des Mœurs. Son héritage est complexe, ambivalent. Si l’on peut reconnaître la nécessité d’un certain ordre social, il est clair que la méthode utilisée était excessive, injuste, et profondément attentatoire aux libertés individuelles. La stigmatisation des individus, la destruction de vies, la création d’un climat de peur, sont autant de conséquences qui interrogent la légitimité de cette institution et de ses pratiques.

La Police des Mœurs reste une page sombre de l’histoire française, un pan de l’histoire à réécrire, à analyser avec un regard critique, pour mieux comprendre les mécanismes de la répression morale et les conséquences durables sur les individus et la société.