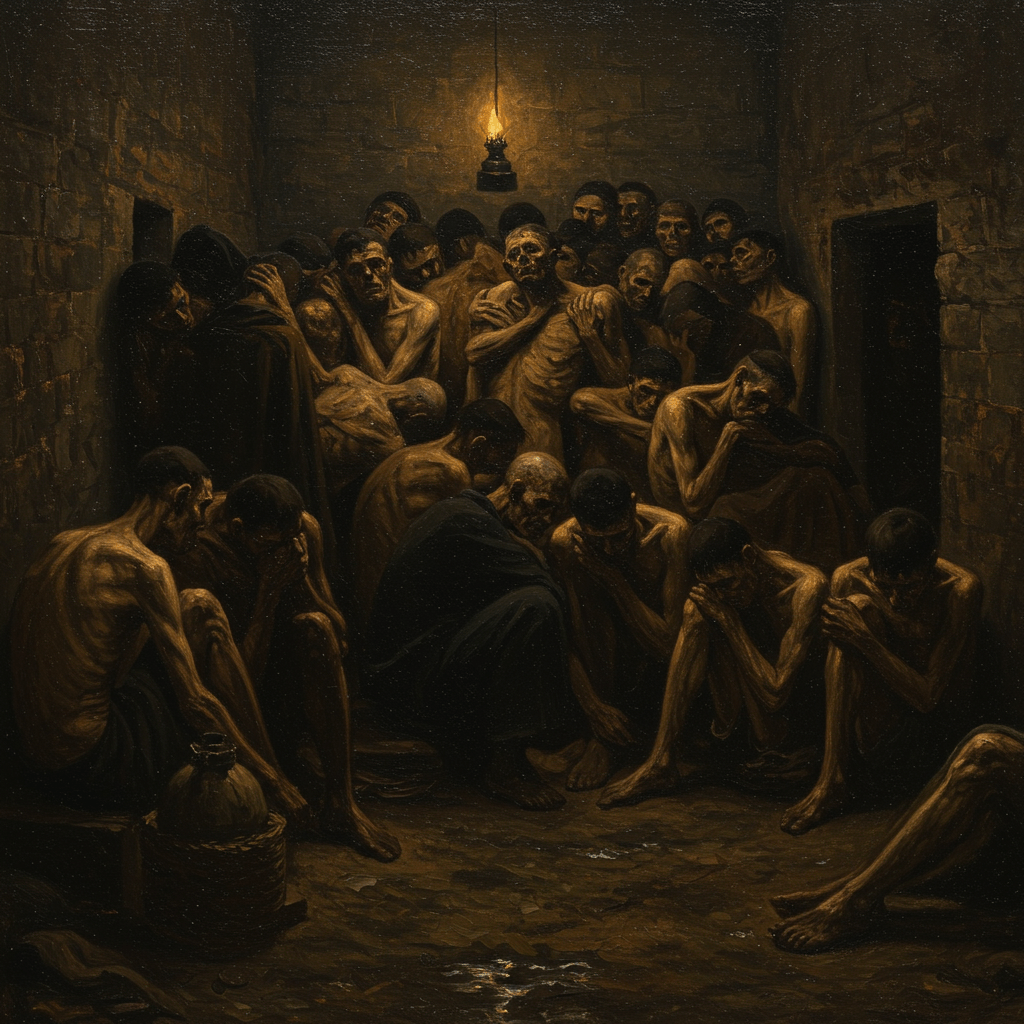

L’air épais et nauséabond, saturé d’une odeur âcre de sueur, d’urine et de pourriture, vous saisissait à la gorge dès le franchissement du seuil. Bicêtre, Sainte-Pélagie, Mazas… ces noms, murmures sinistres dans les ruelles parisiennes, évoquaient bien plus que des murs de pierre et des barreaux de fer. Ils incarnaient l’antichambre de la mort, un enfer terrestre où la maladie régnait en souveraine absolue. Le XIXe siècle, siècle de progrès et de révolutions, laissait pourtant prospérer dans ses geôles un véritable bouillon de culture microbienne, un nid à maladies où la saleté était aussi omniprésente que la souffrance.

Les murs, humides et suintants, portaient les stigmates de décennies d’oubli et de négligence. Des moisissures verdâtres se répandaient en arabesques macabres sur les pierres, tandis que les fissures profondes abritaient des colonies d’insectes grouillant dans l’ombre. Dans ces lieux obscurs et confinés, l’hygiène était un concept aussi abstrait que la liberté pour les malheureux détenus. Le typhus, le choléra, la dysenterie, la tuberculose… autant de fléaux qui moissonnaient les vies à un rythme effroyable, transformant les prisons en véritables charniers.

La promiscuité infernale: un terreau pour les épidémies

Entassés dans des cellules surpeuplées, les prisonniers vivaient dans une promiscuité insoutenable. Des hommes, des femmes, des enfants, parfois même des familles entières, se retrouvaient entassés dans des espaces minuscules, sans la moindre intimité. Le manque d’aération, conjugué à l’absence d’hygiène élémentaire, favorisait la propagation fulgurante des maladies infectieuses. Un simple éternuement pouvait suffire à déclencher une épidémie, transformant la prison en un véritable champ de bataille contre la maladie.

Les conditions de vie étaient déplorables. Les lits, souvent faits de paille moisie, étaient rarement changés, servant de nids à puces et à autres parasites. Les vêtements, sales et déchirés, restaient sur les corps, imprégnés de sueur et d’immondices. L’eau potable, lorsqu’elle était disponible, était souvent contaminée, aggravant encore la situation sanitaire catastrophique.

L’alimentation, un facteur aggravant de la maladie

La nourriture, rare et avariée, contribuait largement à affaiblir les organismes déjà fragilisés par les conditions de détention. Des rations maigres et souvent avariées étaient distribuées aux prisonniers, leur laissant peu de chances de lutter contre les maladies. Le pain moisit, la viande avariée, les légumes pourris… autant de mets qui nourrissaient non seulement les détenus, mais aussi les maladies qui les rongeaient.

Le manque de vitamines et de nutriments essentiels affaiblissait les systèmes immunitaires des prisonniers, les rendant particulièrement vulnérables aux infections. Les carences alimentaires étaient un véritable fléau, aggravant les conséquences des maladies et augmentant le taux de mortalité.

Le personnel pénitentiaire, entre négligence et impuissance

Le personnel pénitentiaire, souvent dépassé par la situation, se trouvait impuissant face à l’ampleur du problème. Manque de moyens, formation insuffisante, et surtout, une indifférence souvent coupable, contribuaient à aggraver les conditions de vie des prisonniers. Le nettoyage des cellules était sommaire, les désinfections inexistantes, et les soins médicaux rudimentaires et insuffisants.

Le personnel médical, quand il existait, était souvent confronté à un manque criant de ressources. Les médicaments étaient rares et peu efficaces, et les connaissances médicales de l’époque limitées. Face à la propagation des épidémies, les médecins étaient souvent démunis, se contentant d’observer la progression implacable des maladies.

Une réforme sanitaire nécessaire mais lente

Au fil des années, une prise de conscience progressive des conditions sanitaires déplorables des prisons a émergé. Des voix se sont élevées, dénonçant l’inhumanité de ces lieux et réclamant des améliorations urgentes. Des rapports ont été rédigés, des enquêtes menées, mais les réformes se sont avérées lentes et difficiles à mettre en œuvre.

Le manque de moyens financiers, la résistance des autorités, et l’inertie d’un système profondément ancré dans ses mauvaises habitudes ont freiné les progrès. Cependant, le XIXe siècle a vu naître les prémices d’une réforme sanitaire dans les prisons françaises, ouvrant la voie à des améliorations graduelles, bien que le chemin vers une véritable hygiène dans les geôles reste encore long et semé d’embûches.

Les prisons du XIXe siècle, loin d’être de simples lieux d’incarcération, furent de véritables foyers d’infection, où la maladie et la saleté étaient omniprésentes. Ces lieux, symboles de l’échec d’une société face à la souffrance humaine, rappellent l’importance cruciale d’une hygiène rigoureuse et d’une prise en charge humanitaire digne des êtres humains, même derrière les barreaux. L’ombre de ces geôles pestilentielles nous hante encore, un témoignage poignant de l’inhumanité qui peut habiter les murs mêmes de la justice.