Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du charbon et des eaux usées, enveloppait la ville. Les ruelles étroites, labyrinthes sombres où se cachaient les secrets les plus sordides, murmuraient des histoires de débauche et de désespoir. La Seine, miroir terne reflétant la misère et l’opulence, coulait lentement, témoin silencieux des drames qui se jouaient sur ses berges. La moralité, fragile barque sur les flots tumultueux de la révolution naissante, était constamment menacée par les courants contraires de la justice et de l’hypocrisie.

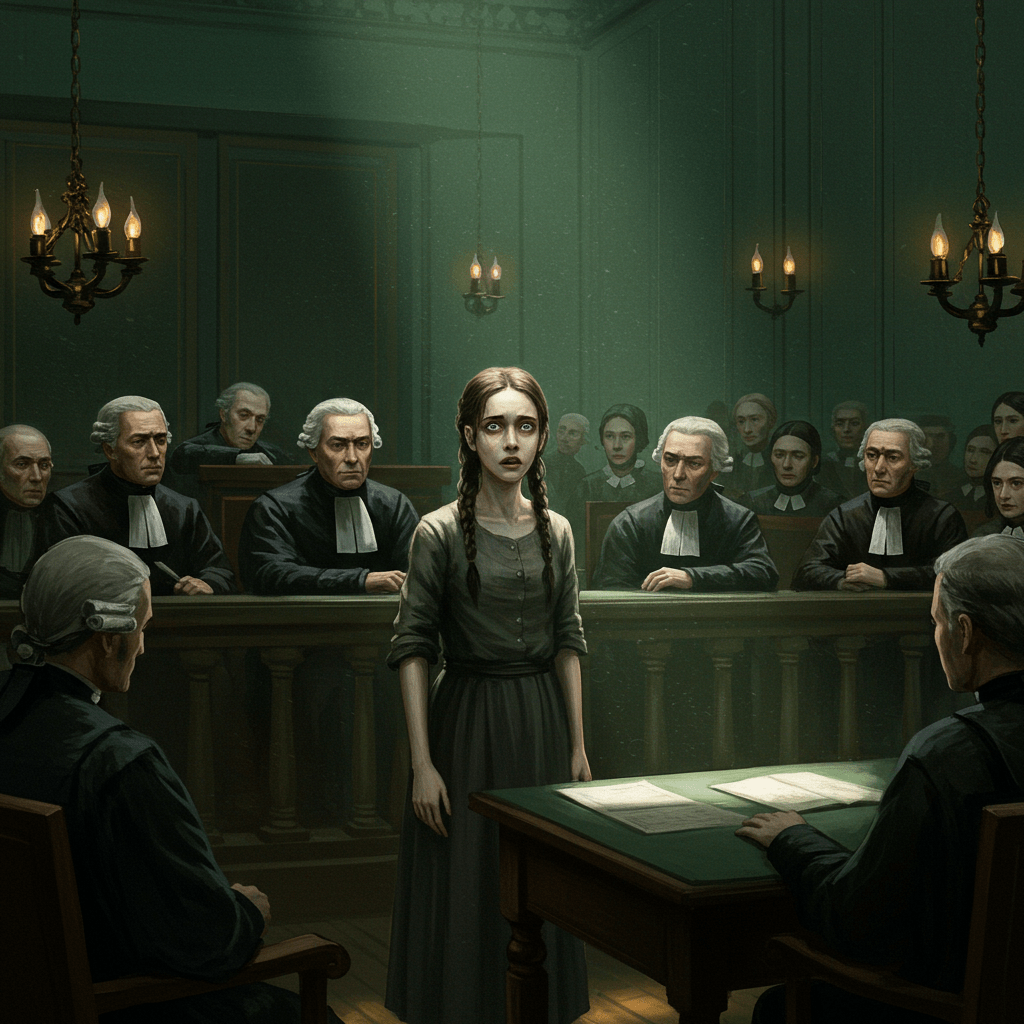

Le règne de Louis-Philippe, fraîchement installé, promettait une ère de stabilité, mais l’ombre de la répression planait déjà. La nouvelle loi sur la morale publique, instrument de contrôle social aussi puissant qu’ambigu, était en train de façonner un paysage social où la distinction entre transgression et déviance devenait de plus en plus floue. Les autorités, fortes de ce nouveau pouvoir, se lançaient dans une croisade implacable contre tout ce qui était perçu comme une menace à l’ordre établi, une chasse aux sorcières où la justice se confondait trop souvent avec la vengeance.

La Loi et Ses Ambiguïtés

La loi, censée protéger la société, se révélait être une arme à double tranchant. Son application, arbitraire et subjective, dépendait de l’humeur des agents de l’ordre, de leurs préjugés et de leurs propres interprétations biaisées. Des femmes accusées d’immoralité étaient jetées en prison pour des motifs aussi vagues que le port d’une robe jugée trop audacieuse, ou un regard considéré comme provocateur. Les hommes, eux, n’étaient pas épargnés, accusés de libertinage, d’irrespect, ou d’infractions aux mœurs publiques, des accusations souvent sans fondement, alimentées par des ragots et des dénonciations anonymes.

Les tribunaux, dépassés par le nombre de procès, rendaient des jugements expéditifs, sans prendre en compte les circonstances atténuantes, ni la complexité humaine des accusés. La justice, ainsi pervertie, se transformait en un instrument de contrôle social, visant à maintenir un ordre moral aussi fragile qu’illusoire. La répression, loin d’être une force régulatrice, devenait un moteur de corruption et d’injustice.

Les Victimes de la Moralité

Parmi les victimes de cette chasse aux sorcières, on trouvait des femmes pauvres, des artistes bohèmes, des intellectuels contestataires, tous ceux qui osaient défier les normes sociales établies. La société, hypocritement attachée à ses valeurs morales, se vengeait sur les plus vulnérables, les sacrifiant sur l’autel d’une moralité bourgeoise et étouffante. Les salons parisiens, lieux de discussions animées et de débats intellectuels, étaient désormais envahis par une atmosphère de suspicion et de méfiance.

Les artistes, longtemps considérés comme les rebelles de la société, étaient particulièrement ciblés. Leurs œuvres, souvent audacieuses et provocatrices, étaient jugées immorales, et leurs créateurs persécutés. La censure, omniprésente, musellait la création artistique, faisant sombrer la France dans un conformisme intellectuel mortifère. Le théâtre, autrefois lieu d’expression libre, était soumis à une surveillance étroite, les pièces de théâtre jugées immorales étant interdites.

L’Hypocrisie de la Société

L’hypocrisie était omniprésente, une gangrène rongeant les fondations de cette société apparemment vertueuse. Derrière les façades impeccables des maisons bourgeoises, se cachaient des vices et des secrets, des adultères et des liaisons clandestines. Les hommes de pouvoir, ceux-là mêmes qui condamnaient l’immoralité, étaient souvent les premiers à la pratiquer, profitant de leur position pour échapper à la justice et se protéger de toute répercussion.

La presse, instrument de propagande et de manipulation, contribuait à alimenter cette hypocrisie. Elle décrivait les transgressions des autres tout en cachant les siennes, dénonçant l’immoralité des uns tout en célébrant l’hypocrisie des autres. Le silence complice des élites permettait à ce système pervers de perdurer, condamnant une partie de la population à la marginalisation et à la persécution.

Les Conséquences d’une Répression Excessive

La répression excessive de la moralité eut des conséquences désastreuses sur la société française. Elle créa un climat de peur et de suspicion, où les individus hésitaient à exprimer leurs opinions ou à pratiquer leurs libertés individuelles. L’injustice et l’arbitraire du système judiciaire engendrèrent un profond sentiment d’injustice, alimentant le mécontentement populaire et contribuant à l’instabilité du régime.

La société française, étouffée par cette répression morale, s’enferma dans un système rigide et hypocrite. Les valeurs prônées – la morale, la vertu, le respect des lois – étaient perverties par l’application même de celles-ci. L’histoire de la répression de la moralité au XIXe siècle est un récit sombre, un avertissement sur les dangers d’une justice aveugle et d’une société hypocritement attachée à ses propres valeurs.

Le brouillard parisien, témoin impassible de tant de drames, continua de s’épaissir, enveloppant la ville dans une atmosphère de mystère et d’incertitude. L’ombre de la répression, longue et menaçante, continuait de planer sur la société française, un héritage sombre qui hanterait les générations à venir. L’histoire se répétera-t-elle ? L’avenir seul le dira.