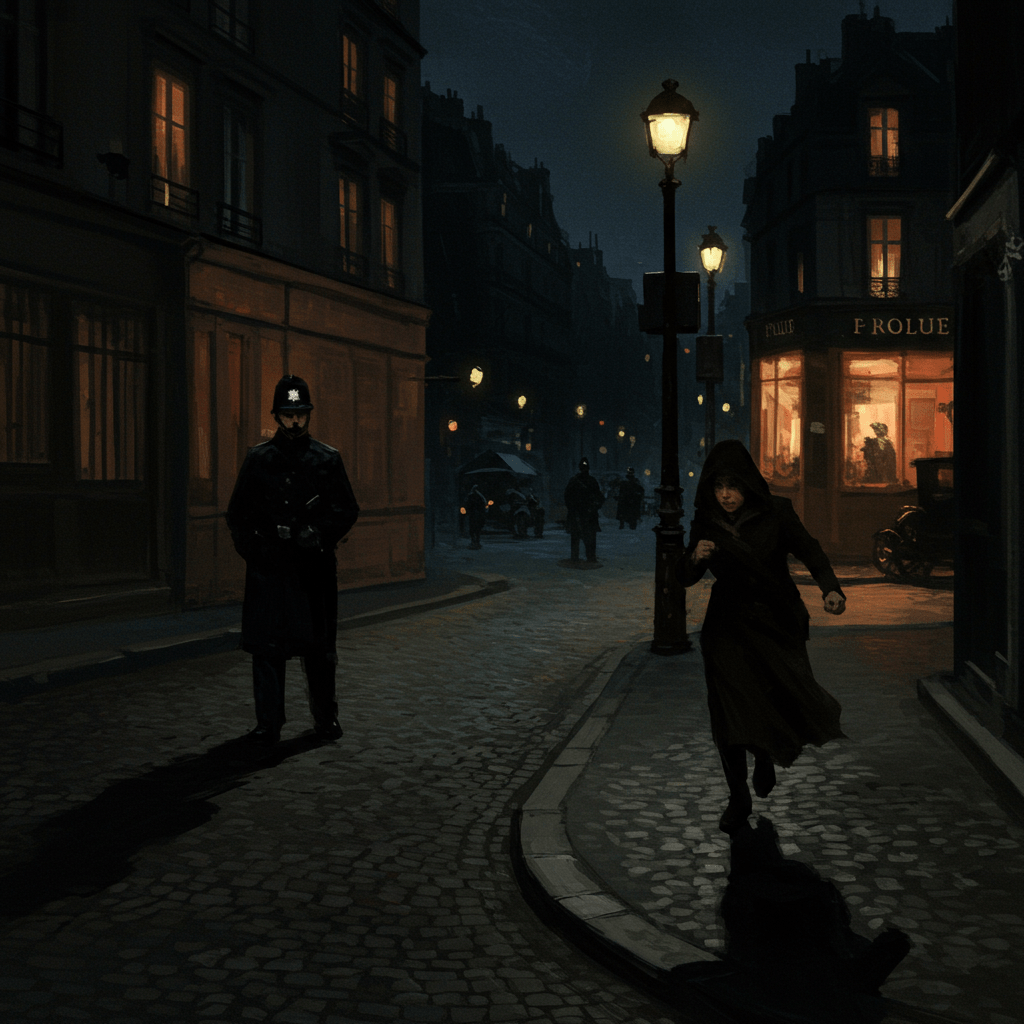

Paris, 1830. Une brume épaisse, lourde de secrets et d’odeurs âcres de fumier et de vin, enveloppait la ville. Les ruelles sinueuses, labyrinthes obscurs où se cachaient les vices et les vertus, vibraient au rythme d’une société en pleine mutation. La Révolution de Juillet avait laissé derrière elle un parfum de liberté, mais aussi une incertitude palpable. Le spectre de la police des mœurs, gardien implacable de la morale publique, planait sur les existences, prêt à frapper quiconque osait défier ses préceptes rigides.

L’ombre de la loi, omniprésente, s’étendait sur chaque pas, chaque regard, chaque murmure. Les agents, figures fantomatiques et discrètes, observaient, pistaient, rapportaient. Leur présence, invisible mais réelle, maintenait un ordre moral strict, étouffant toute tentative d’émancipation ou d’expression individuelle qui s’écartait des normes préétablies. La vertu, enfermée dans une cage de fer forgé par la loi et la tradition, semblait lutter pour respirer.

Les Limites Floues de la Moralité

La ligne de démarcation entre la déviance et l’innocence était aussi ténue qu’un fil de soie. Une femme seule dans la rue après la tombée de la nuit était suspectée, son honneur mis en doute, son statut social remis en question. Un baiser échangé dans un coin sombre, un regard trop appuyé, un mot mal placé : autant de délits mineurs, pourtant lourds de conséquences. Les procès étaient expéditifs, les jugements sévères. La réputation, fragile comme du verre, pouvait être brisée en un instant, condamnant l’individu à la marginalisation sociale.

La police des mœurs, instrument puissant de contrôle social, ne se limitait pas à la surveillance des basses classes. Même l’aristocratie, avec son faste et ses excès, n’était pas à l’abri de son regard scrutateur. Les bals masqués, les rendez-vous clandestins, les liaisons adultères, autant de sources d’inquiétude pour les gardiens de la morale publique. Le double standard était flagrant, la justice appliquée de façon inégale, selon le rang et la fortune des accusés. L’argent, arme redoutable, pouvait parfois acheter le silence ou atténuer la sévérité des sanctions.

L’Étouffement de la Liberté Individuelle

Au cœur de ce système répressif, la liberté individuelle était constamment menacée. La pensée, l’expression, l’amour, tout était soumis à la surveillance et au jugement de la société. Les artistes, les écrivains, les intellectuels, qui osaient remettre en cause l’ordre établi, vivaient dans la crainte de la censure et de la persécution. L’art, source de beauté et d’émotion, était souvent contraint de se plier aux exigences de la morale dominante. Les œuvres jugées immorales étaient détruites, les auteurs censurés, leurs noms rayés de l’histoire.

Le poids de la tradition, des conventions sociales et des préjugés religieux, écrasait les esprits. L’individu, réduit à un simple rouage dans la machine sociale, se trouvait piégé dans un système rigide et inflexible. Toute tentative de transgression, même la plus insignifiante, risquait d’entraîner des conséquences désastreuses. La peur, constante et omniprésente, était l’arme la plus efficace de la police des mœurs.

La Résistance et les Brèches dans le Système

Cependant, la résistance existait. Des voix dissonantes s’élevaient, des consciences s’éveillaient. Des intellectuels et des artistes, à travers leurs écrits et leurs œuvres, dénonçaient l’hypocrisie et l’injustice du système. Ils mettaient en lumière les contradictions de la société, la fragilité des normes morales, l’absurdité de la répression. Leur combat, mené dans l’ombre, était un acte de courage et de rébellion.

Des romans, des poèmes, des tableaux, des chansons, autant d’armes utilisées pour saper les fondements de l’ordre moral établi. L’art, libéré de ses entraves, devenait un outil de contestation, un cri de liberté. Les artistes, en transgressant les règles, ouvraient des brèches dans le mur de la censure, permettant à la lumière de la vérité de pénétrer les ténèbres de l’hypocrisie.

L’Héritage d’une Époque Troublée

L’histoire de la police des mœurs, en France au XIXe siècle, est une leçon d’histoire complexe et troublante. Elle nous rappelle la fragilité de la liberté individuelle face à la pression de la société et de l’État. Elle nous montre les limites de l’intervention étatique dans la vie privée, les dangers de la censure et de la répression. Elle nous invite à réfléchir sur la nature même de la morale, sur sa construction sociale et sur son évolution au fil du temps.

La vertu en cage, symbole d’une époque où la liberté était étouffée par les préjugés et les conventions, nous laisse un héritage précieux : la nécessité constante de veiller à la préservation des droits individuels, de lutter contre l’oppression, et de défendre la liberté d’expression, cette flamme fragile qui éclaire le chemin de l’humanité.