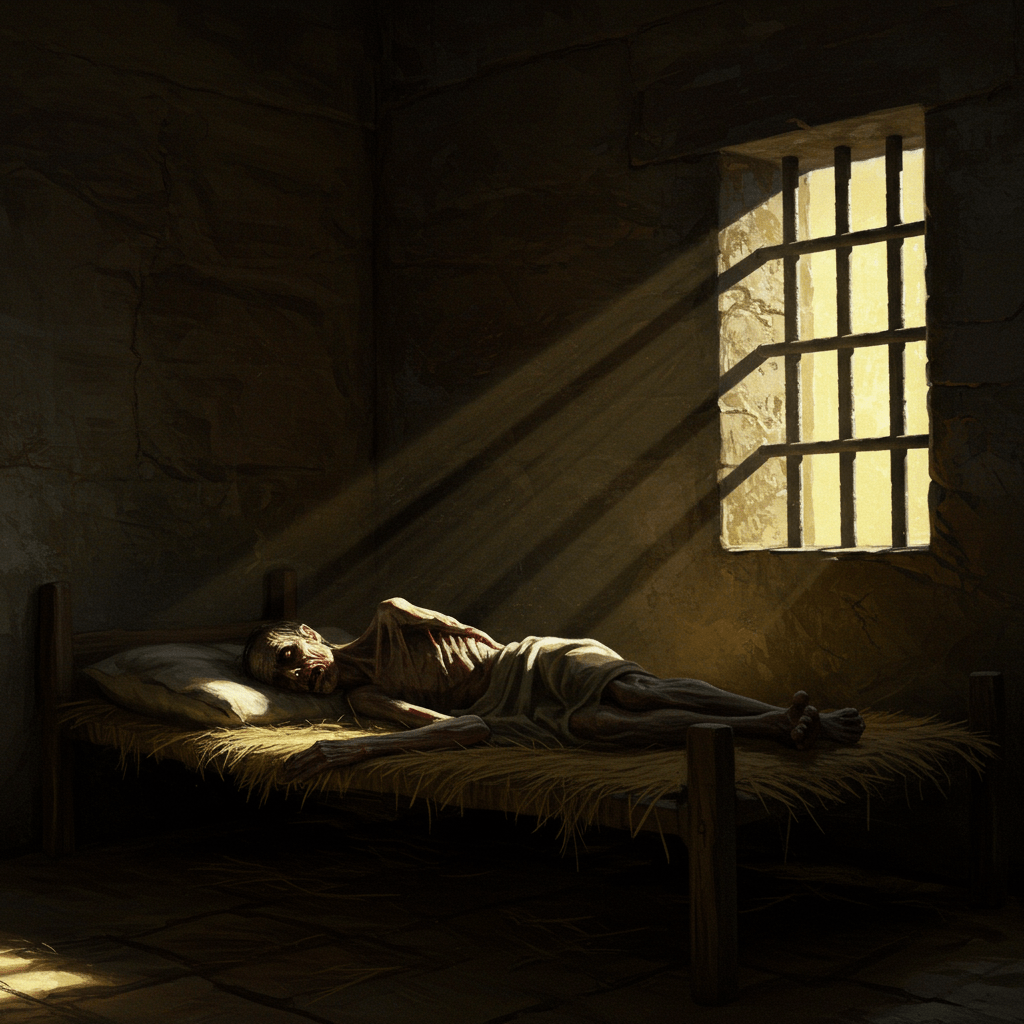

L’air épais et croupissant des geôles de Bicêtre, chargé des effluves pestilentielles de la maladie et de la souffrance, pénétrait jusqu’aux os. Des silhouettes faméliques, à peine humaines, se traînaient dans les couloirs sombres, leurs pas lourds résonnant comme un glas funèbre dans le silence pesant. Leur peau, livide et parcheminée, témoignait d’une lutte désespérée contre la maladie, une bataille livrée dans l’oubli et le dénuement. Ces hommes, ces femmes, victimes d’une justice aveugle ou de la misère implacable, étaient abandonnés à leur sort, livrés à la merci de la fièvre, de la dysenterie, du scorbut, et à l’indifférence glaciale du monde extérieur.

La promiscuité, alliée à une hygiène déplorable, transformait chaque cellule en foyer d’infection. Des toux rauques et déchirantes perçaient le silence, entrecoupées de gémissements et de sanglots étouffés. Dans ce lieu d’expiation, la maladie n’était pas une simple complication, mais un bourreau supplémentaire, plus cruel et plus implacable que la peine infligée.

La souffrance silencieuse des oubliés

Parmi les détenus, nombreux étaient ceux qui, avant même leur incarcération, portaient en eux les germes de la maladie. La pauvreté, la malnutrition, les conditions de vie précaires avaient déjà miné leur santé, les rendant plus vulnérables aux infections qui pullulaient dans les prisons surpeuplées. Le typhus, la tuberculose, la dysenterie faisaient des ravages, fauchant des vies sans ménagement. Les rares médecins, surchargés de travail et dépourvus de moyens, ne pouvaient que constater l’ampleur du désastre, impuissants face à la souffrance omniprésente.

Leur seul réconfort résidait parfois dans la solidarité fragile qui se tissait entre les prisonniers. Ils se partageaient les maigres rations, se réconfortaient mutuellement, se prodiguant des soins rudimentaires avec les herbes et les remèdes traditionnels qu’ils avaient réussi à conserver. Une solidarité née de la détresse, un lien d’humanité fragile face à l’inhumanité du système.

L’indifférence des murs

Les murs épais de la prison semblaient absorber les cris de douleur, les supplications silencieuses. L’administration pénitentiaire, préoccupée par le maintien de l’ordre, semblait ignorer, ou feindre d’ignorer, la situation sanitaire catastrophique qui régnait derrière ces murs impitoyables. Les plaintes des prisonniers, lorsqu’elles parvenaient à franchir les portes de la prison, étaient souvent balayées d’un revers de main. L’argent, ou plutôt son absence, était le principal obstacle à toute amélioration des conditions de vie et de soins.

Des rapports officiels, rédigés avec un détachement glaçant, relatent le nombre croissant de décès, sans véritablement exprimer l’horreur de la réalité. Les statistiques froides ne pouvaient rendre compte de la souffrance individuelle, de l’agonie lente et douloureuse de ceux qui étaient laissés pour compte, oubliés de tous, livrés à la mort dans l’ombre des geôles.

Des témoignages déchirants

Quelques rares témoignages, parvenus jusqu’à nous à travers les lettres déchirantes de prisonniers ou les notes laconiques des médecins, permettent d’entrevoir l’horreur vécue derrière les murs de la prison. Des descriptions poignants relatent les conditions de vie insalubres, les souffrances physiques et morales, l’abandon total dans lequel vivaient les détenus malades. Des voix brisées, des corps épuisés, des âmes meurtries, autant de fragments qui reconstituent un tableau sombre et poignant de la réalité carcérale du XIXe siècle.

On y lit le récit d’une jeune femme, atteinte de la tuberculose, qui décrit son corps rongé par la maladie, son incapacité à se déplacer, son désespoir face à la mort qui la guette. On y trouve aussi la description d’un homme, atteint de dysenterie, qui raconte ses nuits blanches, ses douleurs atroces, son impuissance face à la souffrance qui le dévore.

L’espoir d’un changement

Au fil des années, une prise de conscience progressive, lente et hésitante, s’est opérée. De timides réformes ont été entreprises, visant à améliorer les conditions sanitaires dans les prisons. Des efforts ont été faits pour améliorer l’hygiène, pour fournir des soins plus adaptés aux détenus, pour lutter contre la surpopulation carcérale. Mais le chemin était encore long, semé d’embûches, avant que la situation puisse véritablement s’améliorer. Le calvaire des détenus malades, un témoignage cruel de l’indifférence et de la barbarie, continue de nous hanter, nous rappelant l’importance de la justice sociale et du respect de la dignité humaine, même derrière les murs d’une prison.

Le souvenir de ces victimes oubliées doit servir de leçon, une invitation à une vigilance constante, afin que jamais plus une telle tragédie ne se reproduise. Leur souffrance silencieuse résonne encore aujourd’hui, un écho poignant dans les couloirs du temps.