L’année 1848, une aube révolutionnaire, mais aussi une aube de ténèbres pour certains. Paris, ville lumière, vibrante et contrastée, cachait dans ses entrailles une injustice profonde, un système judiciaire rongé par la corruption et l’arbitraire. Les prisons, ces gouffres sombres où s’engloutissaient les destins brisés, étaient pleines à craquer, emplies d’hommes et de femmes victimes non seulement de leurs propres fautes, mais aussi d’un système impitoyable qui broyait les faibles sous le poids de sa lourdeur.

La misère, cette bête féroce qui rôdait dans les ruelles obscures et les faubourgs malfamés, était le principal coupable. Pour un morceau de pain, pour une nuit sous un toit, des hommes et des femmes, désespérés, se laissaient entraîner dans le tourbillon de la criminalité, tombant dans les griffes d’un système judiciaire qui ne connaissait que la répression, sans véritablement chercher à comprendre les racines du mal.

Les Enfers de Bicêtre

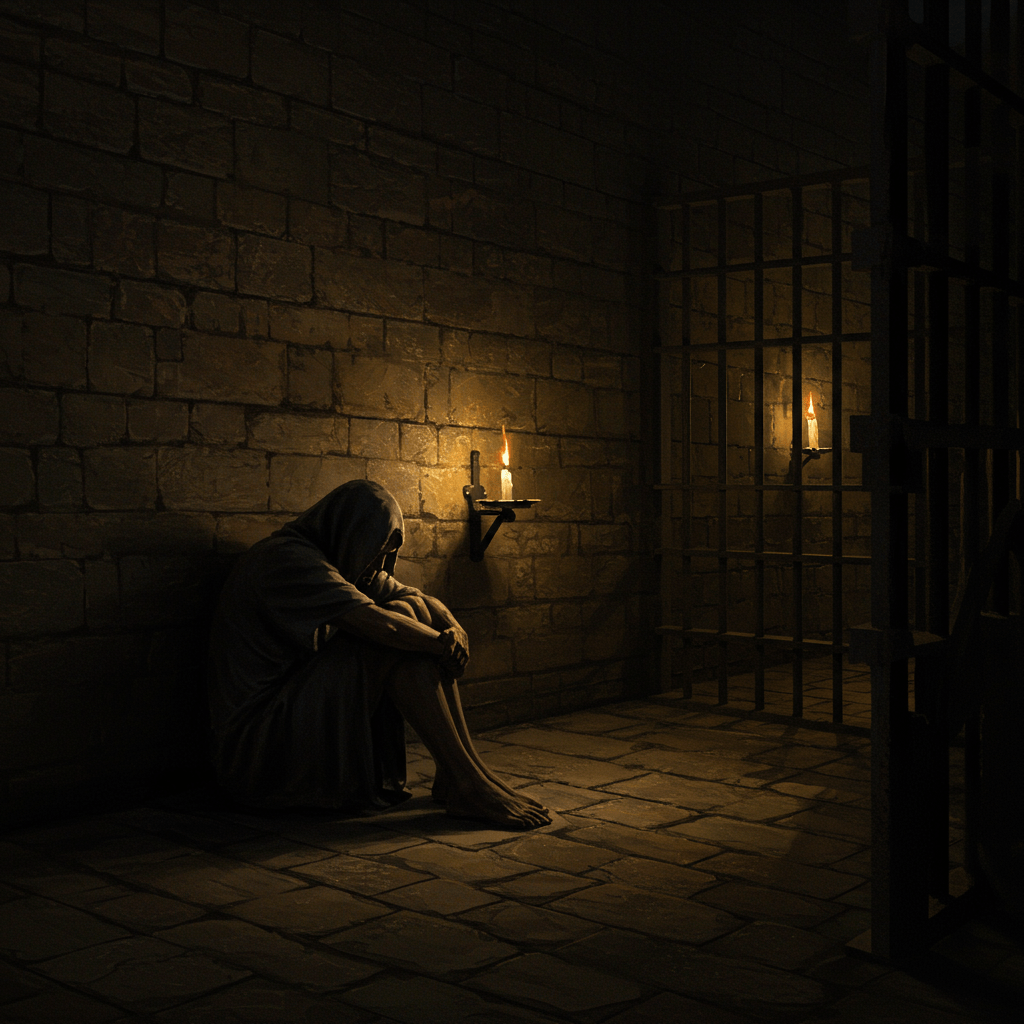

Bicêtre, ce nom seul évoquait l’horreur. Ses murs de pierre, témoins silencieux de tant de souffrances, renfermaient des âmes brisées, des corps affamés, des esprits torturés. On y trouvait les voleurs, les assassins, mais aussi les victimes de la société, ceux qui, faute de chance ou par simple erreur judiciaire, étaient jetés dans les profondeurs de cet abîme. Les cellules, minuscules et insalubres, étaient des incubateurs de maladies et de désespoir. Le bruit des chaînes, le gémissement des malades, la violence latente, tout contribuait à créer une atmosphère suffocante, un enfer sur terre.

Jean Valjean, un homme au passé trouble, condamné à une peine injuste, connut l’atrocité de Bicêtre. Son crime, dérober une miche de pain pour sa famille affamée, le marqua à jamais. Les années passées dans cet enfer le transformèrent, lui forgeant une carapace d’acier et une soif de vengeance contre la société qui l’avait condamné. Mais il n’était pas seul. Autour de lui, des hommes et des femmes partageaient sa douleur, ses espoirs brisés, sa rage contenue.

Les Limites de la Loi

Le système judiciaire du XIXe siècle, loin d’être impartial, était influencé par les réseaux de pouvoir, la corruption et les préjugés. Les riches et les puissants pouvaient souvent échapper aux conséquences de leurs actes, tandis que les pauvres et les démunis étaient condamnés sans ménagement. L’accès à un avocat compétent était un luxe inaccessible pour la plupart, rendant le procès inéquitable dès le départ. Les témoignages étaient souvent biaisés, les preuves manipulées, et la justice se transformait en une parodie de droit.

Les procès se déroulaient souvent à huis clos, loin des regards indiscrets. Les décisions étaient prises dans l’ombre, sans transparence, laissant place à des soupçons et à des accusations de partialité. La presse, elle aussi, jouait un rôle important, parfois alimentant le feu de la haine populaire contre les accusés, influençant ainsi le cours de la justice.

La Prison, une École du Crime

Les prisons, loin de réhabiliter les détenus, devenaient souvent des écoles du crime. La promiscuité, la violence et l’absence d’espoir nourrissaient la criminalité. Les jeunes délinquants, jetés au milieu de criminels expérimentés, apprenaient les techniques du vol, de l’escroquerie et de l’agression. Ils sortaient de prison plus dangereux qu’ils n’y étaient entrés, condamnés à errer dans un cercle vicieux de crime et de châtiment.

La surpopulation carcérale était un autre fléau. Les cellules, surpeuplées, devenaient des foyers d’infection et de violence. Les détenus, livrés à eux-mêmes, étaient victimes de brutalité et d’intimidation, leurs chances de réinsertion sociale s’amenuisant de jour en jour. L’absence de programmes de réhabilitation ou de formation professionnelle condamnait les anciens prisonniers à une existence précaire, augmentant ainsi le risque de récidive.

Une Justice Inachevée

Le XIXe siècle, malgré ses avancées sociales et intellectuelles, laisse derrière lui un héritage complexe en matière de justice et d’incarcération. Le système judiciaire, malgré ses imperfections et ses failles, témoigne de la lutte constante entre l’idéal de justice et la réalité d’une société inégalitaire. La question de la réhabilitation, au lieu de la simple répression, se pose avec acuité, soulignant le besoin urgent de réformes pour guérir les plaies sociales et prévenir la criminalité à sa source.

Les ombres de Bicêtre et d’autres prisons semblables persistent encore, un sombre rappel des injustices qui ont marqué cette époque. L’histoire de ces hommes et de ces femmes, victimes d’un système défaillant, doit servir de leçon pour les générations futures, une invitation à construire une société plus juste et plus humaine, où le droit est véritablement accessible à tous.