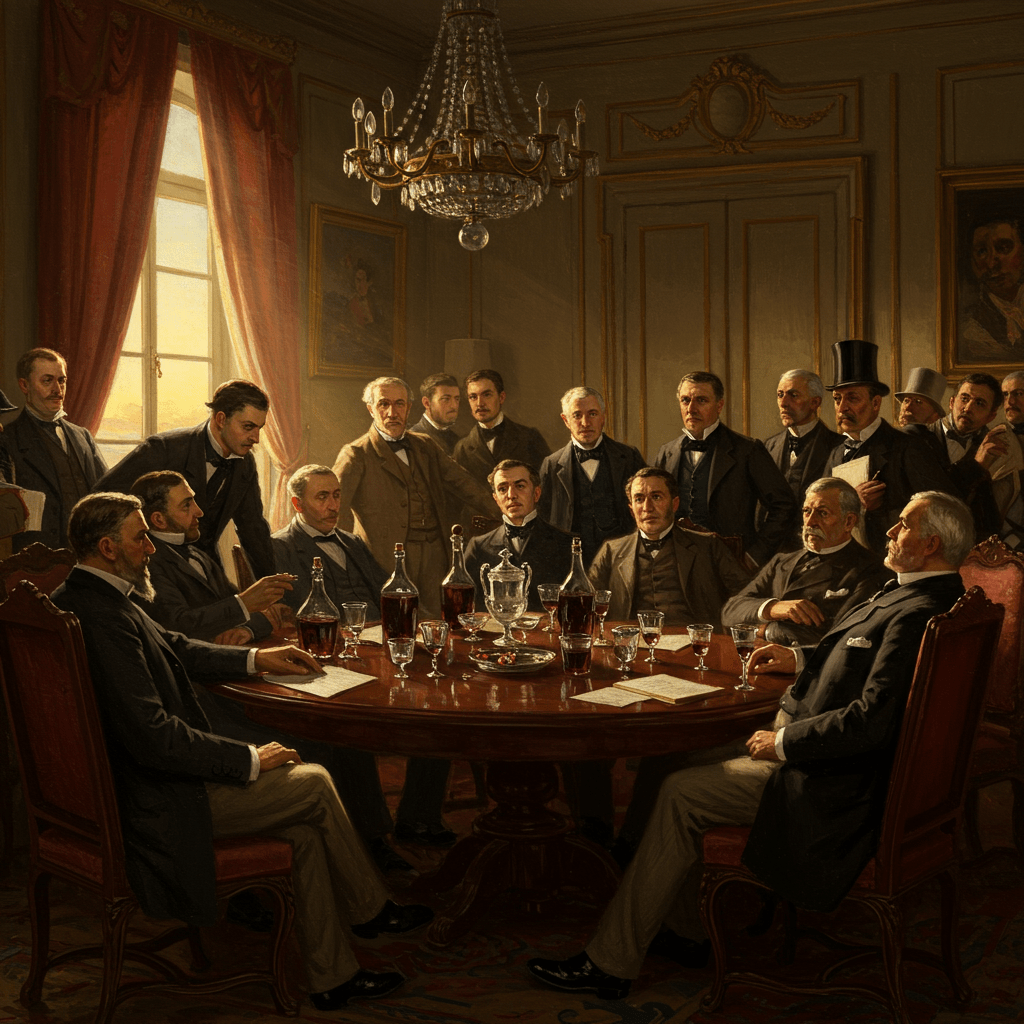

L’année est 1855. Paris, ville lumière, scintille sous le soleil couchant, tandis que dans les salons feutrés, une bataille d’une autre nature fait rage. Ce n’est pas le bruit des canons qui résonne, mais le murmure des critiques, le choc des opinions, le poids des influences. Le sujet ? Le vin, nectar des dieux, objet de convoitise et de passion, et plus précisément, la classification officielle des vins de Bordeaux, un décret qui allait sceller le destin de générations de vignerons et façonner à jamais l’image de la France viticole.

L’ombre des grandes maisons de négoce plane sur cette assemblée secrète. Des hommes puissants, aux doigts couverts d’anneaux scintillants, manœuvrent dans l’ombre, leurs intérêts se heurtant comme des glaives. Des cartes sont jouées, des alliances nouées et rompues, le tout pour une place au soleil, une reconnaissance officielle qui garantira la fortune et la gloire. Car dans ce jeu impitoyable, la classification n’est pas qu’une simple liste ; c’est un champ de bataille où se croisent l’ambition, la rivalité et le destin même de ces terroirs, ces parcelles de terre sacrées qui donnent naissance à cette boisson divine.

Les Premiers Jours de la Bataille

Le décret de 1855, loin d’être une décision neutre et objective, fut le fruit d’un compromis laborieux, d’une négociation acharnée entre les producteurs, les négociants et l’État. Chaque région, chaque appellation, avait ses champions, ses défenseurs acharnés, prêts à tout pour voir leur vin reconnu parmi l’élite. Des lettres fusaient, des pressions s’exerçaient, des alliances se tissaient et se déchiraient. La lutte était féroce, un combat à couteaux tirés pour la reconnaissance officielle, un sésame ouvrant les portes des marchés internationaux et assurant la prospérité. Les enjeux étaient considérables, et le prix de l’échec était la ruine.

Les débats étaient souvent houleux, les accusations de favoritisme et de corruption fusaient. On murmurait dans les couloirs, les voix se baissant pour ne pas être entendues. Des documents secrets circulaient, révélant des ententes secrètes et des pressions exercées sur les décideurs. Chaque bouteille était un soldat, chaque vigneron un général, et la bataille pour la reconnaissance officielle était une guerre sans merci.

La Guerre des Terroirs

La rivalité entre les différents terroirs était particulièrement âpre. Chaque région, fière de ses traditions et de la qualité de ses vins, aspirait à la reconnaissance officielle. Le Médoc, avec ses grands châteaux prestigieux, jouissait d’une position dominante, mais d’autres régions, comme le Saint-Émilion ou le Pomerol, revendiquaient une place au soleil, arguant de la qualité exceptionnelle de leurs vins. Des experts étaient consultés, des dégustations à l’aveugle organisées, mais les résultats étaient souvent contestés, alimentant encore davantage la rivalité.

Certaines régions, plus petites et moins influentes, se sont retrouvées désavantagées par le système, leurs vins de grande qualité délaissés au profit de ceux jouissant d’une plus grande notoriété. Ce fut un moment de grande injustice, une blessure profonde qui a marqué l’histoire de la viticulture française. La lutte n’était pas seulement entre des régions, mais aussi entre des modes de production, entre des philosophies du vin. La tradition se heurtait à la modernité, la petite propriété familiale à la grande exploitation industrielle.

Les Alliés et les Traîtres

Dans cette lutte impitoyable, des alliances inattendues se sont formées. Des producteurs, pourtant concurrents acharnés, ont uni leurs forces pour défendre leurs intérêts communs. D’autres, en revanche, ont trahi leurs alliés, sacrifiant leurs voisins pour assurer leur propre succès. La loyauté était un concept flou, un luxe que peu pouvaient se permettre dans ce jeu de pouvoir impitoyable. L’ambition et la cupidité ont souvent pris le dessus sur l’amitié et la solidarité.

L’influence des négociants était considérable. Ces hommes puissants, souvent à la tête de vastes empires commerciaux, disposaient de réseaux et d’une influence politique capables de peser sur le cours des événements. Ils ont soutenu certains producteurs, tout en sabotant d’autres, en fonction de leurs propres intérêts financiers. Leur pouvoir était immense, et leur influence a largement contribué à façonner la classification finale.

Le Verdict Final et Ses Conséquences

Le décret de 1855, une fois promulgué, a scellé le destin de nombreux terroirs. Certains ont vu leur réputation et leur fortune s’élever en flèche, tandis que d’autres ont été relégués aux oubliettes. La classification n’était pas une fin en soi, mais le début d’une nouvelle ère, une époque marquée par la domination des grands crus classés et la quête incessante de la reconnaissance internationale.

Les conséquences du décret de 1855 sont encore palpables aujourd’hui. La classification, malgré ses imperfections et ses injustices, a profondément influencé le marché du vin français, façonnant l’image et la réputation des différentes régions. Elle a contribué à la création d’une hiérarchie, d’une stratification des vins, qui continue d’influencer les prix, les ventes, et la perception même du vin français dans le monde entier. La bataille des terroirs, loin d’être terminée, continue de se jouer, à travers les générations.