L’année 1789 approchait à grands pas, son ombre menaçante s’étendant sur la cour fastueuse de Versailles. Le faste et l’opulence masquaient une vérité amère : le royaume de Louis XVI, apparemment puissant, était miné par une crise profonde, une crise dont le symptôme le plus visible était une gestion calamiteuse de l’information. Le roi, entouré de ses courtisans, croyait pouvoir contrôler le récit, museler les murmures de mécontentement qui couvaient dans les cœurs du peuple. Il se trompait cruellement. Les rumeurs, comme des serpents venimeux, s’insinuaient partout, tissant une toile d’inquiétude et de défiance.

Le contrôle de l’information était, pour la monarchie, une question de survie. La presse, encore balbutiante, était déjà un puissant vecteur d’opinions. Les pamphlets, ces petits écrits incendiaires, se répandaient comme une traînée de poudre, nourrissant la flamme de la révolution. Pour contrer cette menace, Louis XVI s’appuya sur un réseau de censeurs, de fonctionnaires chargés de surveiller les publications, de confisquer les livres jugés subversifs. Mais ce système, aussi bien intentionné soit-il, était voué à l’échec. Il était trop lourd, trop lent, trop opaque pour endiguer le flot croissant des idées nouvelles.

La censure royale: un rempart inefficace

La censure royale était un mécanisme complexe, un labyrinthe bureaucratique où les manuscrits se perdaient, où les décisions se prenaient avec lenteur et souvent incohérence. Des fonctionnaires incompétents, corrompus ou tout simplement dépassés par les événements, étaient chargés de juger de la dangerosité d’un texte. Leur approche était souvent arbitraire, guidée par la suspicion et la peur plus que par un véritable discernement politique. Nombre de pamphlets subversifs échappaient ainsi à leur vigilance, se répandant librement dans les rues et les salons, semant le doute et la révolte.

Les libraires, eux aussi, étaient soumis à une surveillance constante. Des agents royaux se rendaient dans leurs boutiques, fouillant les rayonnages, confisquant les livres suspects. Mais les libraires, souvent complices de l’opposition, trouvaient des moyens ingénieux de contourner la censure. Ils imprimaient des éditions clandestines, diffusaient des informations par le biais de réseaux secrets. La lutte entre les censeurs et les libraires était un jeu de chat et de souris, une partie d’échecs où la monarchie perdait de plus en plus de terrain.

Les pamphlets: l’arme secrète de la révolution

Les pamphlets étaient l’arme la plus redoutable de la révolution naissante. Écrits avec talent et virulence, ils dénonçaient les abus du pouvoir royal, la corruption de la cour, l’injustice sociale. Ils mettaient en lumière les souffrances du peuple, ses besoins et ses aspirations. Ils étaient rédigés dans un style accessible à tous, utilisant un langage simple et direct, loin du style pompeux et ampoulé de la cour.

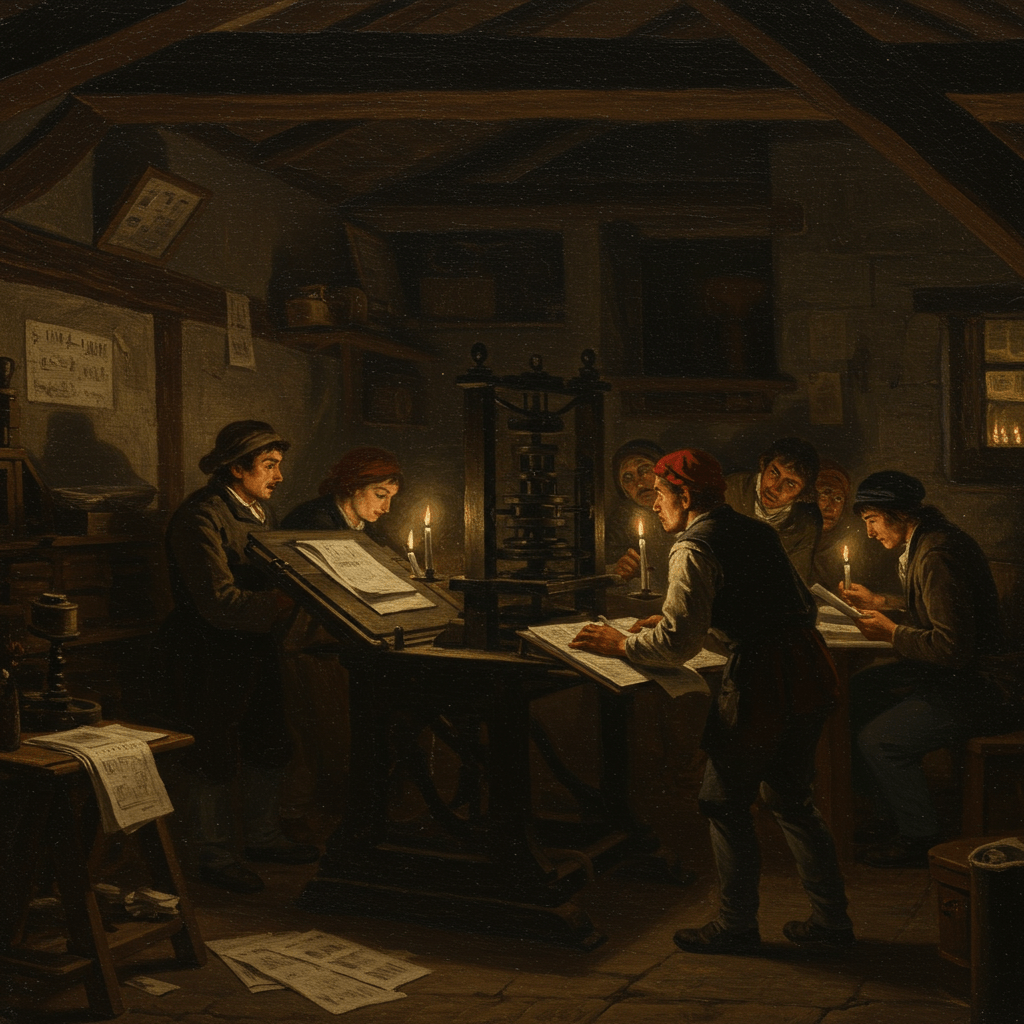

Des auteurs anonymes, souvent des intellectuels radicaux, s’exprimaient librement à travers ces écrits, semant les graines de la contestation. Ils utilisaient l’ironie, la satire, l’humour noir pour critiquer le régime, le rendant ainsi plus vulnérable. La diffusion de ces pamphlets, souvent clandestine, était un véritable défi lancé à l’autorité royale. Ils étaient imprimés dans des ateliers secrets, distribués dans les rues, lus à haute voix dans les tavernes et les cafés, devenant ainsi le symbole d’une résistance active et déterminée.

L’échec de la communication royale

Le roi Louis XVI et sa cour n’avaient pas compris l’importance cruciale de la communication. Ils étaient enfermés dans leur monde privilégié, ignorant les préoccupations et les souffrances du peuple. Leur communication était rigide, formelle, dépourvue d’empathie. Les rares discours royaux étaient souvent maladroits, creux, incapables de rassurer une population de plus en plus mécontente.

Face à la propagation rapide des rumeurs et des pamphlets, la monarchie n’avait pas su proposer une alternative convaincante. Elle n’avait pas su utiliser les moyens de communication à sa disposition pour expliquer ses actions, pour justifier ses politiques. Elle avait laissé le champ libre à la désinformation, à la manipulation, alimentant ainsi le mécontentement et la colère populaire. Le silence royal était perçu comme un signe de faiblesse, une preuve de l’impuissance du pouvoir face à la crise.

La presse clandestine: un miroir de la société

La presse clandestine, née de l’échec de la censure royale, jouait un rôle fondamental dans l’avènement de la révolution. Elle était le reflet fidèle des tensions sociales, des aspirations populaires. Des journaux imprimés en cachette, disséminés dans les rues de Paris et au-delà, relayaient des informations, des opinions, des idées qui étaient censurées par le régime. Ces publications, souvent audacieuses et critiques, alimentaient le débat public, mobilisaient les populations, et préparaient le terrain à la révolution.

Les journalistes clandestins, souvent animés par des convictions politiques fortes, jouaient un rôle essentiel dans la formation de l’opinion publique. Ils étaient des acteurs clés de la lutte contre la monarchie absolue. Ils utilisaient leur plume comme une arme, exposant les injustices, les abus de pouvoir, la corruption. Ils contribuaient à faire émerger une conscience collective, une volonté de changement.

En conclusion, le contrôle de l’information sous Louis XVI fut un échec cuisant. La censure, loin de contenir le mécontentement populaire, contribua à le nourrir. L’incapacité de la monarchie à communiquer efficacement avec son peuple, à comprendre et à répondre à ses besoins, ouvrit la voie à la révolution. Les pamphlets, la presse clandestine, devinrent les armes d’une société assoiffée de changement, prête à renverser un système obsolète et injuste.