L’année est 1830. Paris, ville bouillonnante d’idées nouvelles et de révolutions inachevées, se mire dans la Seine, reflétant à la fois son éclat et ses ombres. Le vent de la liberté, fraîchement arrivé des rives américaines, souffle sur les salons et les barricades, balayant les poussières des siècles et les préjugés séculaires. Mais cette liberté, fragile et nouvelle, se heurte à un obstacle tenace : le contrôle social, un serpent aux mille têtes qui s’insinue dans tous les aspects de la vie publique et privée. Les mœurs, la religion, la politique : tout est soumis à une surveillance implacable, une pression constante visant à maintenir l’ordre et la morale, une morale souvent dictée par les plus puissants.

Cette pression, loin d’être unique à la France, se manifeste de manière diverse à travers l’Europe. De Londres à Vienne, de Berlin à Saint-Pétersbourg, les gouvernements déploient des stratégies subtiles et parfois brutales pour façonner le comportement de leurs sujets. Une comparaison attentive de ces politiques de moralité révèle des similitudes troublantes, mais aussi des différences fascinantes, qui éclairent la complexité des mécanismes de pouvoir et les résistances qu’ils suscitent.

La surveillance policière et l’œil omniprésent de l’État

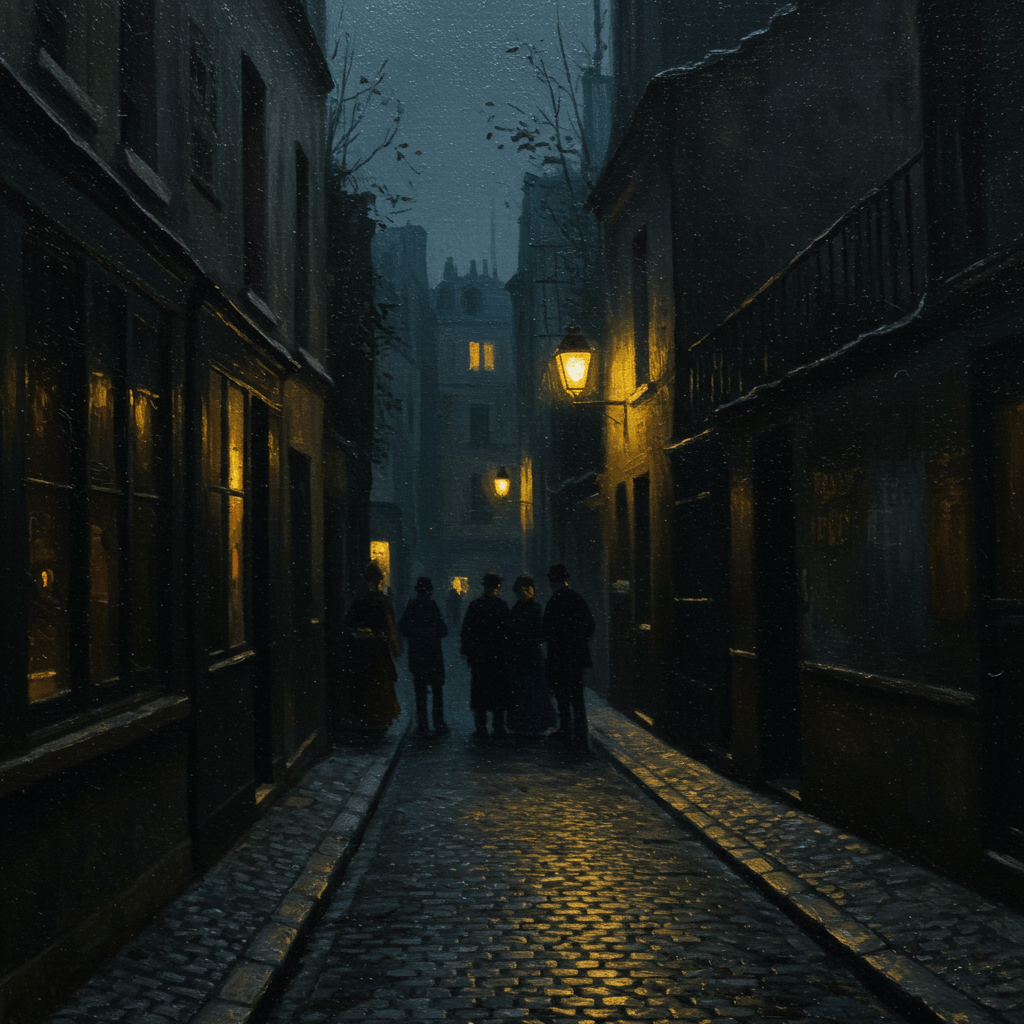

En France, la police, omniprésente et souvent clandestine, joue un rôle crucial dans le maintien de l’ordre moral. Des informateurs, des espions, des agents infiltrés : un réseau invisible tisse sa toile, surveillant les salons, les cafés, les rues, à la recherche de tout signe de dissidence ou d’immoralité. Le moindre écart, la plus petite transgression, est consigné dans des dossiers secrets, alimentant une machine de répression qui broie les contestataires. À Londres, la situation n’est pas différente. La Metropolitan Police, encore jeune mais déjà efficace, patrouille les rues, surveillant la population, traquant les criminels, mais aussi les dissidents politiques et les individus considérés comme socialement indésirables.

Cependant, les méthodes employées diffèrent. En France, la surveillance est souvent plus discrète, plus insidieuse, privilégiant l’infiltration et l’espionnage. En Angleterre, la présence policière est plus visible, plus ostentatoire, même si les techniques d’infiltration ne sont pas absentes. Dans les deux pays, la surveillance vise à prévenir la dissidence, à maîtriser les populations et à garantir la stabilité du pouvoir.

Le rôle de la religion et l’influence de l’Église

L’Église catholique, en France, joue un rôle déterminant dans la définition et l’application de la morale publique. Ses préceptes, omniprésents dans la vie quotidienne, dictent les normes de conduite, influençant les lois et les coutumes. Le clergé, détenteur d’une immense influence, surveille la moralité de ses ouailles, dénonçant les comportements jugés répréhensibles. Cette influence religieuse, bien que puissante, n’est pas sans limites. Des mouvements de contestation, des voix dissidentes, s’élèvent pour remettre en question le pouvoir de l’Église et ses préceptes.

En Angleterre, l’influence de l’Église anglicane est également considérable, mais sa nature est différente. L’Église d’Angleterre, plus liée à l’État, est moins capable de faire pression sur le pouvoir politique, mais elle maintient néanmoins une influence sociale significative. La morale publique est façonnée par un ensemble complexe de facteurs, où la religion joue un rôle important, mais pas exclusif.

La censure et le contrôle de l’information

Le contrôle de l’information est un élément essentiel des politiques de moralité. En France, la censure est omniprésente, interdisant la publication d’œuvres jugées subversives ou immorales. La presse est étroitement surveillée, les écrivains et les journalistes doivent faire preuve de prudence, et la moindre critique du régime peut entraîner des sanctions sévères. Cette censure s’étend également aux arts, aux spectacles, à tous les domaines susceptibles de propager des idées dangereuses ou de corrompre la morale publique.

En Angleterre, la censure est moins systématique, mais elle existe néanmoins. La liberté d’expression, bien que plus développée qu’en France, est loin d’être absolue. Les autorités surveillent la presse, interdisant la publication d’informations jugées compromettantes ou susceptibles de troubler l’ordre public. La différence entre les deux pays réside dans le degré de contrôle et les méthodes employées.

Les résistances et les contestations

Malgré la pression des autorités et l’omniprésence du contrôle social, des résistances s’organisent. Des mouvements clandestins, des sociétés secrètes, des groupes de dissidents, défient l’ordre établi. Des écrivains, des artistes, des penseurs, utilisent leur talent pour critiquer la société, dénoncer les injustices et promouvoir des valeurs nouvelles. Les salons littéraires deviennent des lieux de débats, où les idées contestataires circulent, alimentant un bouillonnement intellectuel qui menace de faire exploser le système.

Ces résistances, bien que souvent discrètes et clandestines, témoignent d’une volonté de changement, d’une aspiration à une société plus juste et plus libre. Elles représentent un défi permanent au contrôle social, un rappel constant que le pouvoir, aussi puissant soit-il, n’est jamais absolu.

Le contrôle social, en France et en Europe au XIXe siècle, est un phénomène complexe, aux multiples facettes. Il se manifeste à travers des institutions, des lois, des coutumes, des comportements. Il est omniprésent, mais jamais incontesté. L’histoire de ces luttes, de ces résistances, nous éclaire sur la nature du pouvoir et la quête incessante de la liberté.