L’année est 1888. Paris, ville lumière, scintille de mille feux, mais une ombre s’étend sur son éclat. Non pas l’ombre de la révolution, ni celle de la guerre, mais une menace insidieuse, sourde et inexorable : le changement climatique. Les hivers sont plus rigoureux, les étés plus secs. La Seine, autrefois généreuse, menace de tarir, et les récoltes, naguère abondantes, sont maigres et incertaines. Dans les cuisines des grands restaurants, les chefs, ces artistes de la gastronomie française, sentent le souffle du changement, une menace pour leurs créations, pour la richesse et la diversité de leurs mets.

Les vignobles de Bourgogne, autrefois symboles de prospérité, souffrent de la sécheresse. Les vendanges sont de plus en plus maigres, le vin, autrefois nectar des dieux, devient une denrée rare et précieuse. Même les humbles potagers des faubourgs parisiens, qui nourrissaient la ville, montrent les signes d’une terre épuisée. La gastronomie française, pilier de l’identité nationale, est confrontée à un défi sans précédent, une bataille pour sa survie face aux forces implacables de la nature.

Le défi des saisons

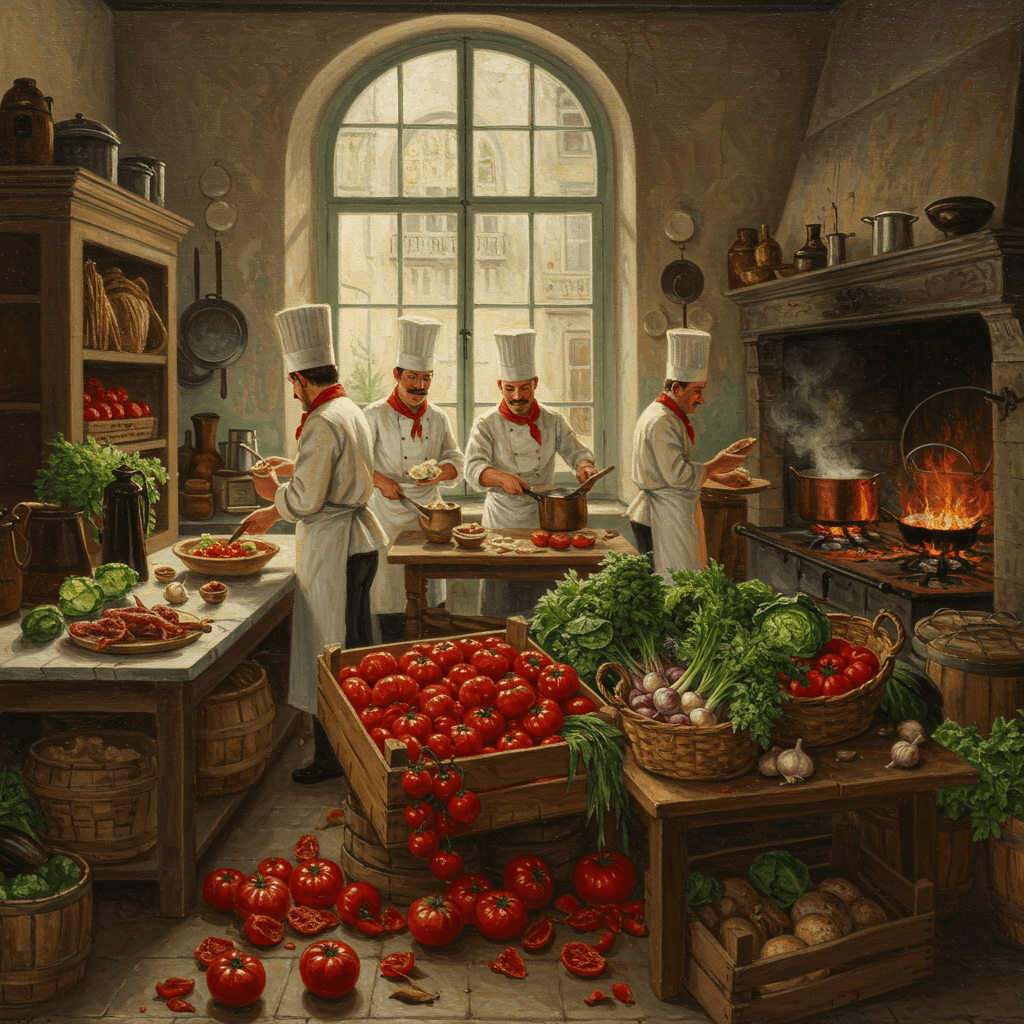

Les saisons, autrefois prévisibles et régulières, se déchaînent. Les hivers rigoureux ravagent les cultures, les gelées détruisent les bourgeons prometteurs. Les étés caniculaires dessèchent les terres, rendant les récoltes improductives. Les chefs, habitués à travailler avec des produits frais et saisonniers, doivent adapter leurs recettes, composer avec des ingrédients imprévisibles. Ils doivent faire preuve d’ingéniosité, de créativité, pour maintenir le niveau d’excellence de la gastronomie française. C’est une véritable course contre la montre, une lutte acharnée pour préserver les saveurs et les traditions.

L’innovation culinaire

Face à cette menace, les chefs ne restent pas inactifs. Ils cherchent de nouvelles méthodes de culture, expérimentent de nouvelles techniques de conservation, explorent de nouvelles variétés de produits. La recherche de solutions durables devient une priorité absolue. Des partenariats se créent entre les chefs, les agriculteurs et les scientifiques, pour trouver des moyens de produire des aliments de qualité tout en préservant l’environnement. Les techniques de culture biologique gagnent du terrain, les serres permettent de prolonger les saisons, et de nouvelles techniques de conservation permettent de réduire le gaspillage alimentaire.

La solidarité nationale

Le défi climatique ne se limite pas aux cuisines des grands restaurants. Il touche toute la nation. Les agriculteurs, les pêcheurs, tous ceux qui contribuent à la richesse et à la diversité de la gastronomie française, sont confrontés à des difficultés considérables. Une solidarité nationale se met en place pour les soutenir. Des initiatives gouvernementales sont prises pour encourager les pratiques durables, pour aider les agriculteurs à s’adapter au changement climatique. Le peuple français, fier de sa gastronomie, se mobilise pour préserver ce patrimoine national.

Une nouvelle gastronomie

Au fil des années, une nouvelle gastronomie se dessine. Une gastronomie plus sobre, plus respectueuse de l’environnement, plus attentive aux saisons et aux ressources locales. Les chefs, en véritables alchimistes, transforment les contraintes en opportunités, inventent de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs, de nouvelles associations. La gastronomie française, loin de se laisser anéantir, se réinvente, se transforme, s’adapte. Elle devient le symbole d’une nation qui fait face aux défis du futur avec courage et détermination.

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, la gastronomie française, confrontée au défi climatique, ne succombe pas. Elle se métamorphose, s’adapte et se renouvelle, promettant un avenir riche en saveurs et en créativité, un avenir où la tradition et l’innovation se conjuguent harmonieusement, pour le plus grand plaisir des générations futures. L’histoire de la gastronomie française est une histoire de résistance, d’adaptation et de triomphe face aux défis de la nature.