L’année est 1789. La Révolution gronde, une tempête de liberté et d’idéaux qui balaie la France. Mais au cœur de ce maelström politique, une autre révolution, plus silencieuse mais tout aussi puissante, s’opère : la révolution gastronomique. Dans les cuisines royales, les tables aristocratiques, et même dans les modestes foyers des paysans, une alchimie de saveurs se déroule, tissant un mythe qui traverserait les siècles et les continents : le mythe de la cuisine française.

De Paris à Versailles, les chefs rivalisent d’ingéniosité, créant des mets d’une sophistication inégalée. Les sauces, nappes veloutées ou coulis parfumés, sont les armes secrètes de ces artistes culinaires. Le gibier, les poissons nobles, les légumes du potager royal, tout est sublimé, transformé en symphonie de goûts et de textures. Une symphonie dont les notes, pourtant, ne résonnent pas partout de la même manière. Car le mythe gastronomique français, est-il une réalité ou une légende habilement construite ?

Le festin des Rois et la faim du peuple

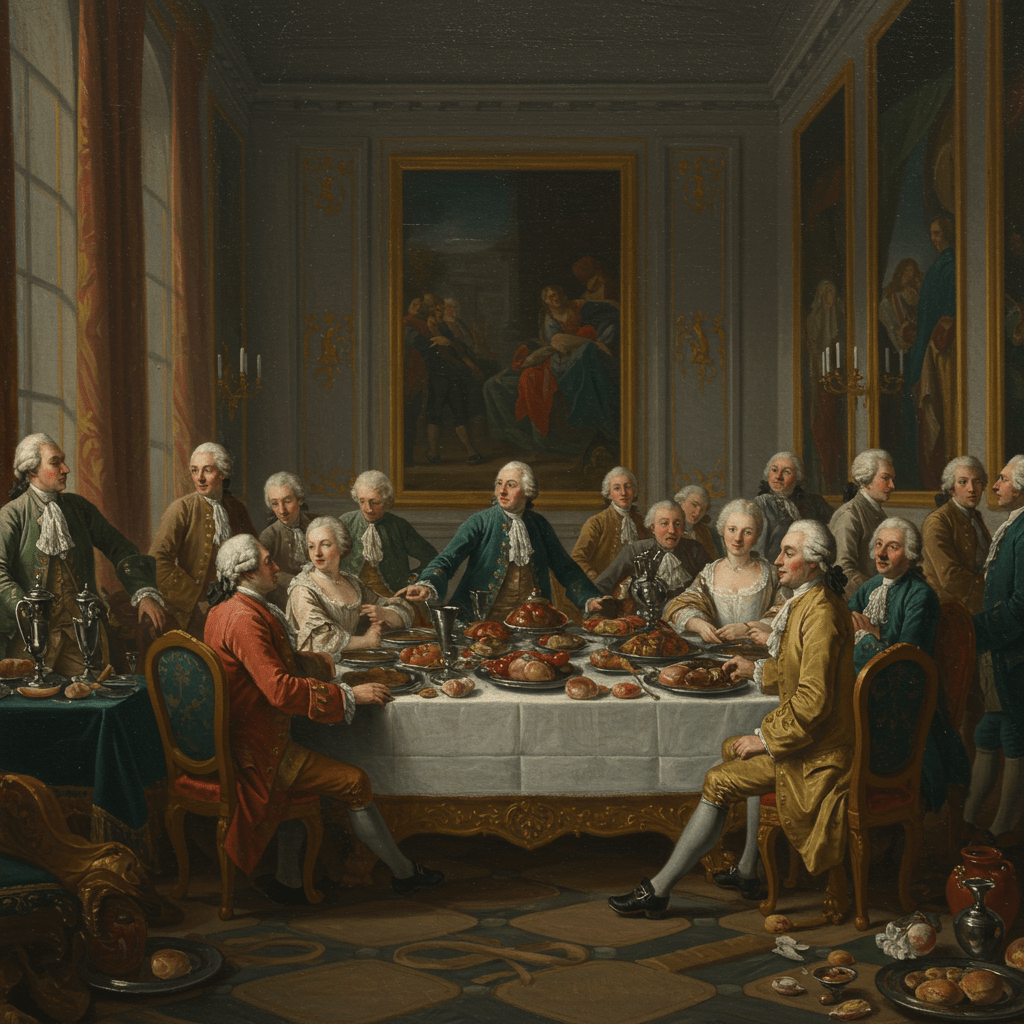

La table royale, un spectacle somptueux, un théâtre de saveurs et de raffinements. Des festins gargantuesques où volailles truffées, pâtés imposants et desserts opulents se succèdent. Les chroniqueurs de l’époque nous décrivent des banquets où l’abondance rivalise avec l’inventivité. Mais cette opulence se cantonne aux cercles privilégiés. Dans les campagnes, le quotidien est bien différent. Le pain, souvent noir et dur, est le pilier de l’alimentation populaire, accompagné de quelques légumes modestes et, avec chance, d’un peu de viande ou de poisson. Le mythe gastronomique, dans sa splendeur, n’atteint pas tous les pans de la société française.

La diffusion d’une légende

Avec l’essor des voyages et le développement des communications, la réputation de la cuisine française se répand à travers l’Europe, puis le monde. Les cuisiniers français, véritables ambassadeurs de leur art, trouvent des places dans les cours royales et les maisons nobles des autres pays. Ils y exportent leurs techniques, leurs recettes, leurs savoir-faire. Mais cette exportation est sélective. Ce n’est pas la cuisine paysanne, simple et rustique, qui voyage, mais une cuisine raffinée, une cuisine de luxe, une cuisine pour les élites. Le mythe se forge ainsi, une image idéalisée et, il faut le dire, souvent inaccessible à la plupart des gens.

L’invention d’une tradition

L’idée même d’une « cuisine française », d’une tradition culinaire nationale unifiée, est une construction relativement récente. Avant la Révolution, et même pendant un certain temps après, la gastronomie est avant tout une affaire régionale, diversifiée et variée. Chaque province, chaque région possède ses propres spécialités, ses propres traditions, ses propres saveurs. C’est la création de grands chefs, l’écriture de livres de cuisine, et l’émergence d’une certaine vision nationaliste qui contribueront à forger l’image d’une cuisine française homogène, unifiée et prestigieuse. Cette image, bien sûr, masque les disparités et les complexités qui existent bel et bien.

La cuisine française aujourd’hui: héritage et évolution

Aujourd’hui, la cuisine française continue d’inspirer et d’influencer les cuisines du monde entier. Mais le mythe s’est enrichi, il a évolué. Il intègre les apports des autres cultures, les nouvelles techniques, les préoccupations contemporaines, comme la recherche de produits frais et locaux ou le souci du développement durable. Le mythe gastronomique français n’est plus une légende immuable, mais un récit en constante mutation, un héritage vivant et dynamique qui continue de s’écrire.

Le mythe gastronomique français, donc, réalité et légende à la fois. Une réalité historique, riche et complexe, qui a su se transformer et se réinventer au fil des siècles, mais aussi une légende, une construction savante, une image idéale qui a conquis le monde. Et c’est peut-être dans ce subtil mélange, dans cette tension entre réalité et légende, que réside le véritable secret de son succès.