Paris, 1685. Le soleil d’hiver, pâle et perfide, dardait ses rayons glacés sur le Louvre, transformant la pierre grise en un miroir blafard. Pourtant, au cœur de la forteresse royale, l’atmosphère était loin d’être sereine. Dans les couloirs sombres, un murmure courait, un vent de suspicion qui ébranlait les fondations mêmes du pouvoir. Il concernait les Mousquetaires Noirs, l’élite de la garde royale, ces hommes d’armes dont la bravoure était légendaire, mais dont la foi, disait-on, était… divisée. La rumeur, alimentée par des chuchotements perfides et des regards en coin, affirmait que certains d’entre eux, malgré leur serment au Roi Très Chrétien, nourrissaient des sympathies secrètes pour la religion réformée, une hérésie impardonnable aux yeux de Louis XIV.

L’enjeu était de taille. Car si la fidélité des Mousquetaires Noirs était compromise, c’était la sécurité du Roi, la stabilité du royaume, qui étaient menacées. Imaginez, chers lecteurs, la scène : des hommes d’armes, chargés de protéger le souverain, déchirés entre leur devoir et leurs convictions, pris au piège d’un serment divisé entre le Roi et… Dieu ? Un tel conflit, si avéré, pourrait embraser la France entière, déjà à vif après des décennies de guerres de religion et à l’aube de la Révocation de l’Édit de Nantes. L’ombre de la Saint-Barthélemy planait encore sur les esprits, et le spectre de la division religieuse hantait les nuits royales.

Un Serment sur l’Épée et sur la Bible?

Le capitaine Armand de Valois, commandant des Mousquetaires Noirs, était un homme d’honneur, respecté autant pour sa force au combat que pour son intégrité. Il était un serviteur dévoué du Roi, un catholique fervent, et l’idée que certains de ses hommes puissent être infidèles le révoltait. Pourtant, des indices troublants s’accumulaient. Des absences inexpliquées lors des messes, des conversations chuchotées dans les coins sombres de la caserne, des regards fuyants lorsqu’on évoquait les « hérétiques ». Valois avait convoqué son lieutenant, le jeune et brillant chevalier Henri de Montaigne, réputé pour sa loyauté et son sens de l’observation. “Montaigne,” avait-il dit d’une voix grave, “des rumeurs circulent… des rumeurs concernant la foi de certains de nos hommes. Je refuse de croire qu’il puisse y avoir de la traîtrise dans nos rangs, mais je ne peux ignorer ces murmures. Je vous charge d’enquêter discrètement. Soyez prudent, Montaigne. La vérité peut être plus dangereuse que le mensonge.” Montaigne, le visage grave, avait acquiescé. Il savait que cette mission était un véritable champ de mines.

Les jours suivants, Montaigne, tel un spectre, hanta les couloirs de la caserne, observant, écoutant, questionnant. Il remarqua le comportement étrange du mousquetaire Antoine de Lavardin, un homme taciturne et solitaire, réputé pour son habileté à l’épée. Lavardin évitait le regard des autres, se tenait à l’écart lors des prières, et disparaissait souvent pendant des heures, sans donner d’explication. Montaigne, intrigué, décida de le suivre discrètement. Un soir, il vit Lavardin se glisser hors de la caserne et se diriger vers les faubourgs de la ville, un quartier pauvre et mal famé, où les protestants se cachaient pour pratiquer leur culte en secret. Montaigne le suivit jusqu’à une maison délabrée, d’où s’échappaient des chants étouffés et des prières murmurées. Il comprit alors la vérité. Lavardin était un huguenot, un protestant, et il assistait à une réunion clandestine.

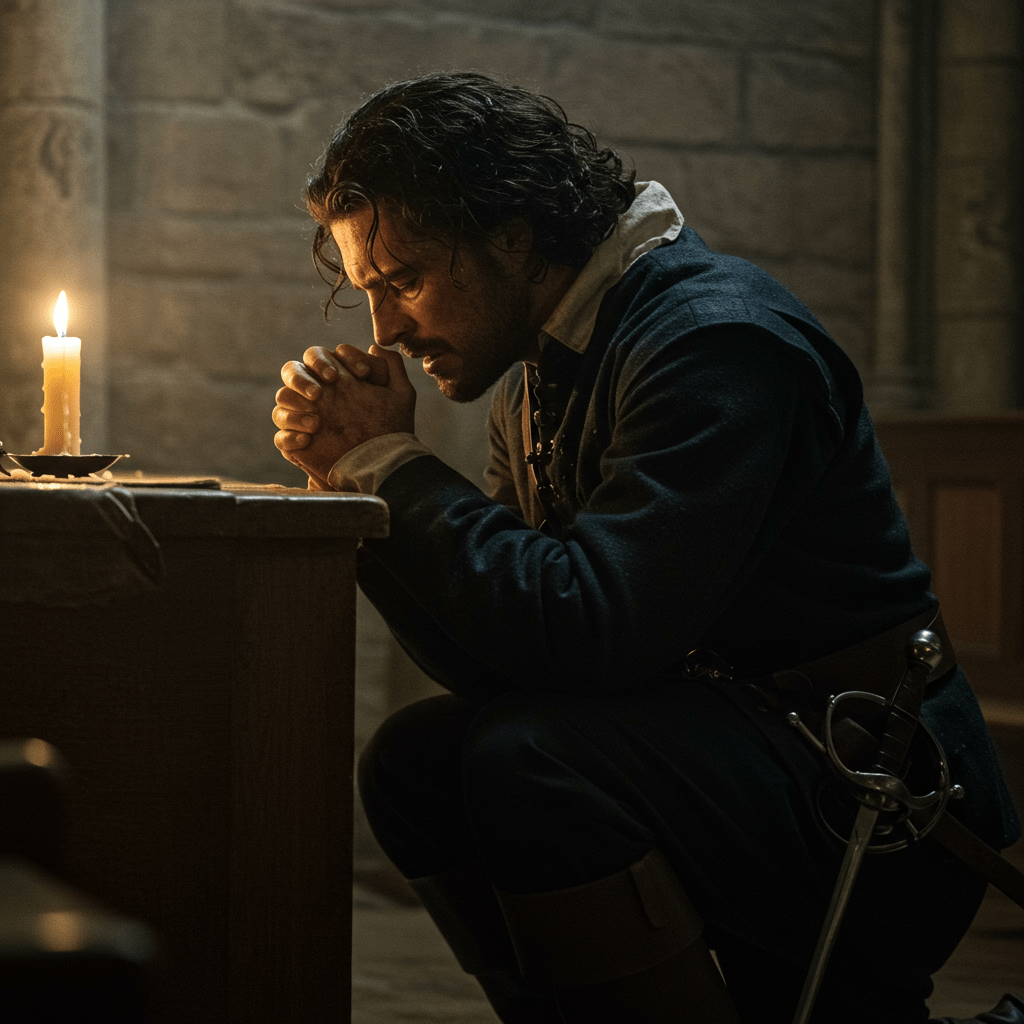

Le Poids du Secret

Montaigne était déchiré. Dénoncer Lavardin, c’était le condamner à une mort certaine, car la persécution des protestants était impitoyable. Mais le protéger, c’était trahir son serment au Roi et mettre en danger la sécurité du royaume. Il se souvenait des paroles de son père, un ancien mousquetaire : “L’honneur, mon fils, est un fardeau lourd à porter, mais c’est le seul qui vaille la peine d’être porté.” Il décida d’affronter Lavardin. Il l’attendit à la sortie de la maison, le visage sombre et déterminé. “Lavardin,” dit-il d’une voix froide, “je sais tout. Je sais que vous êtes un huguenot. Je vous ai vu.” Lavardin, surpris et terrifié, tenta de s’enfuir, mais Montaigne le rattrapa et le força à s’arrêter. “Ne niez pas,” dit Montaigne. “Je ne vous dénoncerai pas… pour l’instant. Mais je dois comprendre. Pourquoi, Lavardin ? Pourquoi avoir prêté serment au Roi tout en cachant votre foi ?”

Lavardin, les larmes aux yeux, raconta son histoire. Il était né dans une famille huguenote, et sa foi était profondément ancrée en lui. Il avait rejoint les Mousquetaires Noirs par amour de la France et par désir de servir son pays. Il avait espéré que sa foi resterait un secret, qu’il pourrait concilier son devoir envers le Roi et sa fidélité à Dieu. Mais la pression devenait insupportable. La Révocation de l’Édit de Nantes était imminente, et la persécution des protestants s’intensifiait. Il se sentait pris au piège, tiraillé entre son serment et sa conscience. “Je n’ai jamais trahi le Roi,” dit Lavardin, la voix brisée. “J’ai toujours servi avec honneur et loyauté. Mais je ne peux renier ma foi. C’est tout ce qui me reste.”

Entre le Roi et Dieu

Montaigne comprit la détresse de Lavardin. Il était lui-même un homme de foi, et il savait que certaines convictions étaient plus fortes que tout. Il se rappela une conversation qu’il avait eue avec son aumônier, le père Dubois, un homme sage et érudit. “Mon fils,” avait dit le père Dubois, “il est parfois des situations où le devoir et la conscience s’opposent. Dans ces cas-là, il faut écouter son cœur et agir selon sa foi. Mais il faut aussi être prêt à en assumer les conséquences.” Montaigne décida de donner à Lavardin une chance de prouver sa loyauté. Il lui demanda de renoncer à sa foi huguenote, au moins en apparence, pour le bien du service et pour éviter la persécution. “Je sais que c’est beaucoup vous demander,” dit Montaigne, “mais c’est la seule façon de vous sauver. Feignez d’être catholique, Lavardin. Assistez aux messes, faites vos prières. Gardez votre foi dans votre cœur, mais montrez de la loyauté au Roi.”

Lavardin accepta à contrecœur. Il savait que c’était un compromis douloureux, mais il ne voyait pas d’autre solution. Il promit à Montaigne de faire tout ce qu’il pourrait pour prouver sa loyauté au Roi. Montaigne, de son côté, promit de le protéger et de garder son secret. Mais il savait que cette situation était précaire, qu’elle ne pouvait durer éternellement. La Révocation de l’Édit de Nantes était imminente, et la persécution des protestants allait s’intensifier. Tôt ou tard, Lavardin serait démasqué, et Montaigne serait obligé de choisir entre son ami et son devoir.

Le Sang sur l’Étendard

Le jour de la Révocation de l’Édit de Nantes arriva, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Louis XIV, sous l’influence de son confesseur, le père La Chaise, et de sa maîtresse, Madame de Maintenon, avait décidé de mettre fin à la tolérance religieuse et de forcer les protestants à se convertir au catholicisme. Les dragonnades, ces opérations militaires brutales destinées à intimider les protestants, se multiplièrent dans tout le royaume. Les temples furent détruits, les pasteurs exilés, et les fidèles contraints d’abjurer leur foi. La France sombra dans la violence et la terreur.

Montaigne, témoin de ces atrocités, était de plus en plus mal à l’aise. Il voyait la souffrance des protestants, les familles déchirées, les enfants arrachés à leurs parents. Il se demandait si le Roi avait raison d’agir ainsi, si la foi pouvait être imposée par la force. Il se souvenait des paroles du père Dubois : “La foi est un don de Dieu, mon fils. Elle ne peut être forcée. La violence ne peut engendrer que la haine et la division.” Un jour, Montaigne fut convoqué au Louvre. Le Roi, entouré de ses conseillers, lui ordonna de mener une opération de police dans le faubourg où Lavardin se cachait. Il devait arrêter tous les protestants et les traduire devant la justice. Montaigne, le visage pâle, hésita. Il savait que Lavardin serait parmi eux. “Sire,” dit-il d’une voix tremblante, “je suis un soldat, pas un bourreau. Je ne peux pas exécuter cet ordre.” Le Roi, furieux, le regarda avec mépris. “Vous refusez d’obéir à mon ordre ?” cria-t-il. “Vous trahissez votre serment ?”

Montaigne, le cœur brisé, prit sa décision. Il préférait trahir le Roi que trahir sa conscience. “Sire,” dit-il, “je suis fidèle à mon serment, mais je suis aussi fidèle à ma foi. Je ne peux pas participer à cette persécution. Je préfère démissionner.” Le Roi, hors de lui, ordonna son arrestation. Montaigne fut jeté dans les cachots du Louvre, accusé de trahison et d’hérésie.

Un Serment Éternel?

Lavardin, apprenant l’arrestation de Montaigne, fut désespéré. Il se sentait responsable de son malheur. Il décida de se rendre aux autorités et de tout avouer. Il espérait ainsi sauver Montaigne et expier ses propres péchés. Il se présenta devant le Roi et lui raconta toute l’histoire, avouant sa foi huguenote et reconnaissant la loyauté de Montaigne. Le Roi, surpris par cette confession, fut touché par le courage et l’honnêteté de Lavardin. Il comprit qu’il avait été injuste envers Montaigne et qu’il avait été aveuglé par son fanatisme religieux. Il ordonna la libération de Montaigne et accorda son pardon à Lavardin. Il décida également de mettre fin aux dragonnades et de chercher une solution pacifique au problème religieux. La France, après des années de violence et de division, retrouva enfin un peu de paix et de tolérance.

L’histoire de Montaigne et de Lavardin devint une légende, un symbole de la complexité des serments et de la force de la conscience. Elle nous rappelle que la foi est une affaire personnelle, qu’elle ne peut être imposée par la force, et que l’honneur et la loyauté peuvent parfois se trouver en conflit. Et vous, chers lecteurs, qu’auriez-vous fait à la place de Montaigne ? Auriez-vous préféré obéir au Roi ou écouter votre cœur ? La question reste posée, tel un écho dans les couloirs du temps.