Paris, été 1848. Une chaleur étouffante pesait sur la ville, alourdissant l’atmosphère déjà tendue par les rumeurs et les craintes. Le bruit des pavés, habituellement rythmé par le pas des bourgeois pressés, était maintenant assourdi par un silence lourd de menace. Les barricades, vestiges d’une révolution encore fraîche, se dressaient comme des cicatrices béantes sur le visage de la capitale, rappelant la fragilité du pouvoir et la colère bouillonnante du peuple. Le vent, joueur et cruel, emportait des lambeaux d’affiches révolutionnaires, des mots d’ordre fanés, des promesses brisées.

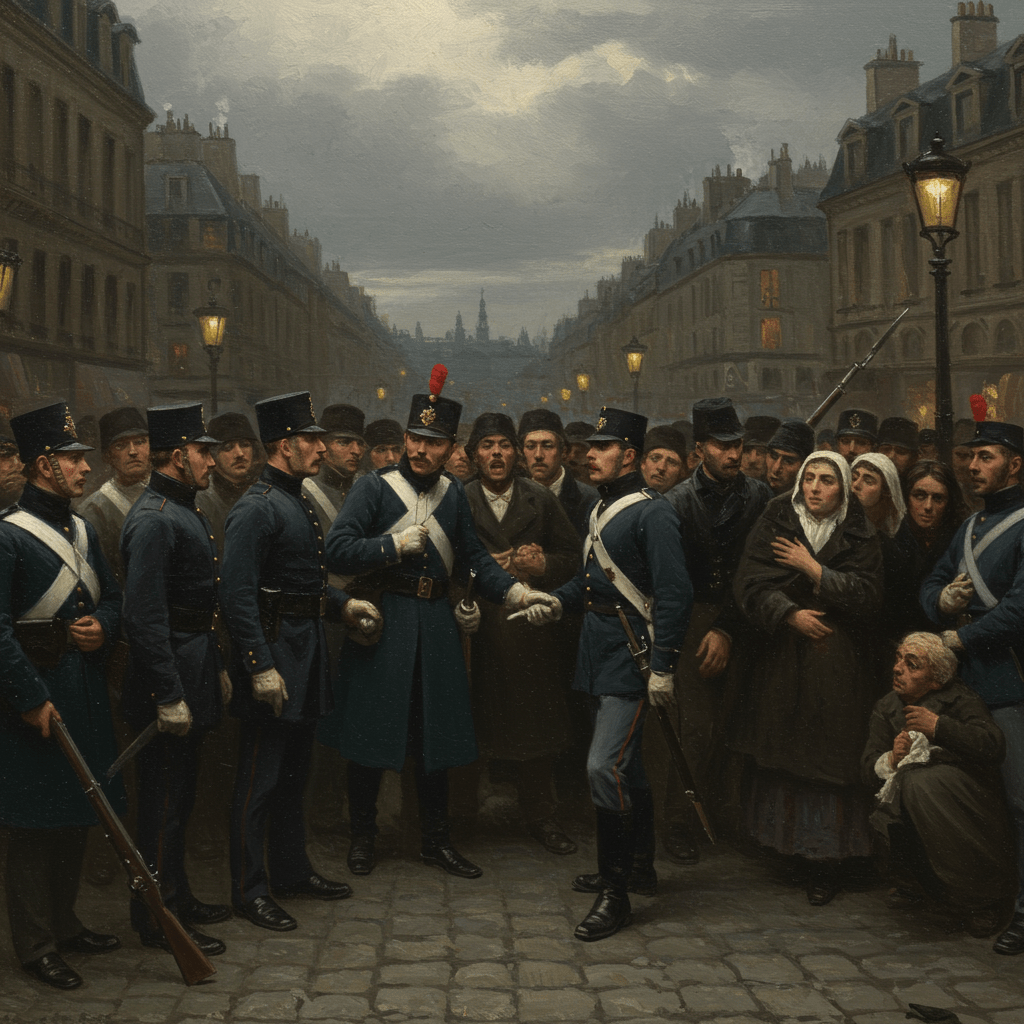

Le roi Louis-Philippe, chassé du trône quelques mois plus tôt, avait laissé derrière lui un vide politique béant. La Deuxième République, naissante et fragile, peinait à asseoir son autorité. La garde nationale, autrefois symbole de l’ordre et de la loyauté royale, était désormais une force divisée, tiraillée entre ses anciens serments et les nouvelles aspirations démocratiques. La police, quant à elle, débordée et mal équipée, luttait désespérément pour maintenir un semblant de calme dans un Paris bouillonnant de passions contradictoires.

La Garde Nationale: Un Corps Divisé

La garde nationale, composée de citoyens armés, était un pilier essentiel du maintien de l’ordre. Mais la révolution avait fissuré cette unité. De nombreux gardes, autrefois fidèles à la monarchie, hésitaient à servir la nouvelle république. D’autres, au contraire, embrassaient avec ferveur les idéaux révolutionnaires, prêts à défendre la république jusqu’à la mort. Des factions se formaient, des rivalités naissaient, et la cohésion de la garde nationale se désintégrait à vue d’œil. Les officiers, tiraillés entre leur loyauté et leurs convictions politiques, peinaient à contrôler leurs hommes, souvent plus préoccupés par leurs propres ambitions que par le devoir.

Les désertions étaient fréquentes. Certains gardes, lassés des tensions et des incertitudes, préféraient déposer les armes et retourner à leur vie paisible. D’autres, plus radicaux, rejoignaient les rangs des révolutionnaires, participant activement à la réorganisation de la société. Le manque de discipline et de cohésion au sein de la garde nationale laissait un vide sécuritaire qui aggravait la situation déjà précaire de Paris.

La Police: Un Corps Débordé

La police, quant à elle, était confrontée à une tâche herculéenne. Le nombre d’agents était insuffisant pour couvrir une ville aussi vaste et aussi peuplée que Paris. De plus, les policiers étaient souvent mal équipés et mal entraînés, incapables de faire face à la violence croissante qui secouait la ville. Les émeutes étaient monnaie courante, les affrontements entre factions rivales se multipliaient, et la police se retrouvait constamment dépassée par les événements.

Les agents, souvent la cible de la colère populaire, étaient constamment menacés. Les barricades, dressées dans de nombreux quartiers, constituaient autant d’obstacles à leur intervention. La communication était défaillante, les ordres arrivaient avec retard, et la coordination entre les différents commissariats était chaotique. La peur était palpable, une peur non seulement pour la sécurité physique, mais aussi pour la stabilité du régime nouveau-né. L’autorité de l’État semblait vaciller, à la merci de la colère du peuple.

Les Tensions Sociales: Un Volcan Prêt à Éclater

Les tensions sociales étaient à leur comble. La révolution avait suscité des espoirs immenses, mais ceux-ci restaient largement insatisfaits. Les inégalités économiques persistaient, le chômage était rampant, et la misère gagnait du terrain. Le peuple, las des promesses non tenues, se sentait trahi et prêt à la révolte. Les clubs politiques, foyers d’agitation et de propagande, alimentaient la flamme révolutionnaire, attisant la colère et la frustration.

Les débats politiques étaient vifs et passionnés, les affrontements idéologiques exacerbés. Les royalistes, les républicains modérés, les socialistes et les anarchistes se livraient à une lutte acharnée pour le contrôle du pouvoir. Chaque faction cherchait à imposer sa vision du futur, et la violence était souvent le moyen choisi pour faire entendre sa voix. Le spectre de la guerre civile planait sur Paris, menaçant de plonger la ville dans le chaos.

Le Rôle de l’Armée

L’armée, initialement hésitante à intervenir dans les affaires politiques, finit par jouer un rôle crucial dans le maintien de l’ordre. Mais son intervention fut loin d’être unanimement appréciée. Certains voyaient dans l’armée un garant de la stabilité, d’autres y voyaient un instrument de répression. Les soldats, confrontés à la violence des émeutes et à l’hostilité d’une partie de la population, étaient souvent placés dans des situations difficiles et moralement complexes.

Le déploiement de l’armée dans les rues de Paris ne fit qu’accentuer les tensions. La présence des soldats, symboles de la force et de l’autorité, alimentait la méfiance et la colère de certains secteurs de la population. Il était clair que la situation restait extrêmement précaire. La fragile république se trouvait au bord du gouffre, oscillant entre l’espoir d’un avenir meilleur et la menace d’une nouvelle révolution, peut-être plus sanglante que la précédente.

L’Ombre de la Révolution

Le crépuscule baignait Paris d’une lumière orangée, teignant les bâtiments et les pavés d’une teinte macabre. Le silence, lourd et oppressant, était entrecoupé par le grincement des pas sur les pavés, par le claquement sourd d’une porte qui se referme, par le chuchotis d’une conversation menée à voix basse. L’ombre des barricades, encore visibles malgré les efforts de nettoyage, planait sur la ville comme un sinistre avertissement. Le peuple, silencieux mais vigilant, observait. L’équilibre était fragile, le danger toujours présent. La révolution, bien que passée, laissait derrière elle un héritage toxique, une menace latente, prête à renaître des cendres de la désolation.

Le destin de la Deuxième République restait incertain, suspendu entre l’espoir d’une paix durable et le spectre de nouvelles violences. Le roi et son peuple, autrefois liés par une allégeance implicite, étaient désormais séparés par un abîme de méfiance et de ressentiment. La garde nationale, autrefois symbole de l’unité, était déchirée par la discorde. La police, débordée et impuissante, luttait contre des forces qu’elle ne pouvait maîtriser. L’avenir de la France restait, à ce moment-là, un mystère inquiétant.