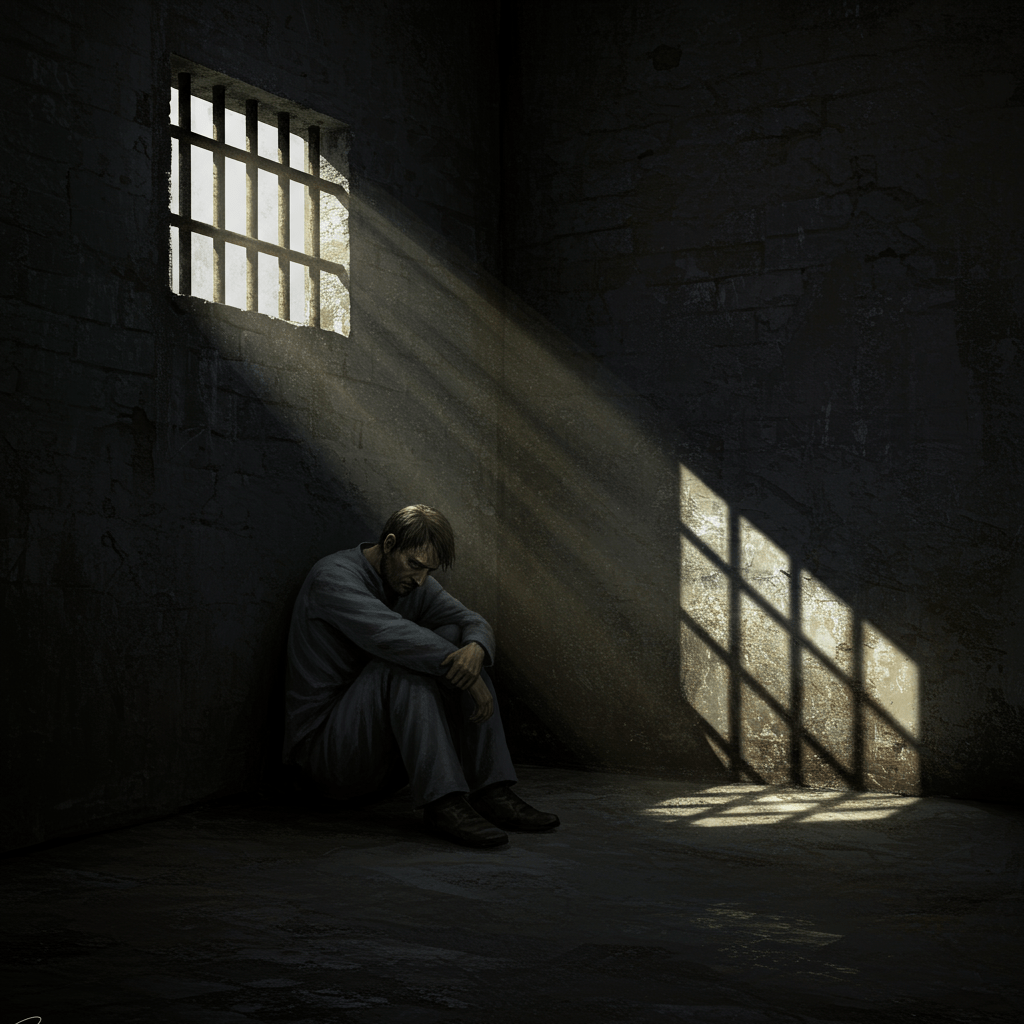

L’année est 1848. Une révolution gronde dans les rues de Paris, mais derrière les murs épais de la prison de Bicêtre, une autre bataille fait rage, silencieuse et terrible. Des cris étouffés, des gémissements à peine audibles, des regards chargés d’une douleur indicible : voici le quotidien de ceux qui peuplent ces cellules froides et humides. Le silence, ici, crie plus fort que n’importe quel hurlement.

L’odeur âcre de la misère et de la maladie flotte dans l’air, épais et irrespirable. Des rats, audacieux et affamés, se faufilent entre les barreaux rouillés, tandis que des hommes, brisés par la faim, le froid, et l’injustice, partagent un espace exigu, un espace où la brutalité règne en maître incontesté. L’espoir, lui, s’est éteint depuis longtemps, laissant place à un désespoir profond et viscéral.

La Loi du Plus Fort

Dans cet enfer carcéral, la loi du plus fort s’impose avec une cruauté implacable. Les plus robustes, les plus violents, deviennent les maîtres incontestés, imposant leur règne de terreur sur les plus faibles. Des règlements de compte sanglants, des agressions incessantes, des humiliations systématiques : la survie quotidienne est une lutte constante pour la préservation de l’intégrité physique et morale. Les gardiens, souvent dépassés par le nombre et la violence des détenus, ferment les yeux, ou pire, participent à ce système de terreur, alimenté par la corruption et l’indifférence.

Un jeune homme, Jean-Baptiste, fraîchement incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis, découvre avec horreur cette réalité. Il observe, impuissant, les scènes de violence qui se déroulent autour de lui. Les regards noirs, les coups portés avec une rage froide, les cris étouffés sous les couvertures crasseuses : chaque jour est une épreuve, une lutte contre l’oubli et la déshumanisation.

L’Ombre de la Maladie

La promiscuité, le manque d’hygiène et la malnutrition favorisent la propagation des maladies. La tuberculose, le typhus, le choléra : ces fléaux fauchent les prisonniers comme de vulgaires moissons. Les cellules deviennent des charniers à ciel ouvert, où la mort rôde sans cesse, ajoutant une couche supplémentaire à la souffrance déjà indicible des détenus. Le manque de soins médicaux, la négligence délibérée des autorités : tout contribue à transformer la prison en un véritable tombeau.

Des médecins, corrompus ou indifférents, se contentent de constater les décès, sans chercher à soulager les souffrances des malades. Leur seul souci est de maintenir l’ordre, même au prix de la vie des prisonniers. Des corps décharnés, des visages marqués par la souffrance et la maladie : tels sont les témoignages muets de cette barbarie carcérale.

La Révolte Silencieuse

Face à cette situation désespérée, certains prisonniers cherchent à se révolter. Non pas par des actes de violence spectaculaires, mais par une résistance passive, une solidarité discrète qui permet de maintenir un semblant d’humanité au milieu de la barbarie. Des gestes anonymes, des paroles de réconfort, des partages de nourriture : ces petits actes de rébellion silencieuse nourrissent l’espoir et entretiennent la flamme d’une dignité retrouvée.

Jean-Baptiste, après des mois de souffrance et de désespoir, trouve refuge dans cette solidarité fraternelle. Il découvre la force de l’esprit humain, sa capacité à résister à l’adversité même dans les conditions les plus épouvantables. Il comprend que le silence des cellules peut être brisé par la force de l’espoir et de la solidarité.

L’Aube d’un Nouveau Jour

Les années passent, le temps s’écoule lentement derrière les murs de la prison de Bicêtre. Jean-Baptiste, après avoir purgé sa peine, sort enfin de l’enfer carcéral, marqué à jamais par l’expérience. Il emporte avec lui le souvenir de la souffrance, mais aussi le témoignage de la résilience humaine, de la capacité à surmonter l’adversité. Le silence des cellules continue à crier, mais il n’est plus seul. Des voix s’élèvent, pour dénoncer les abus, pour exiger des réformes, pour faire entendre le cri silencieux des victimes de l’injustice.

Le souvenir des violences carcérales, des souffrances indicibles des prisonniers, demeure un avertissement : un rappel constant de la nécessité de lutter contre l’injustice, de défendre les droits de l’homme, et de faire en sorte que la voix des sans-voix puisse enfin être entendue.