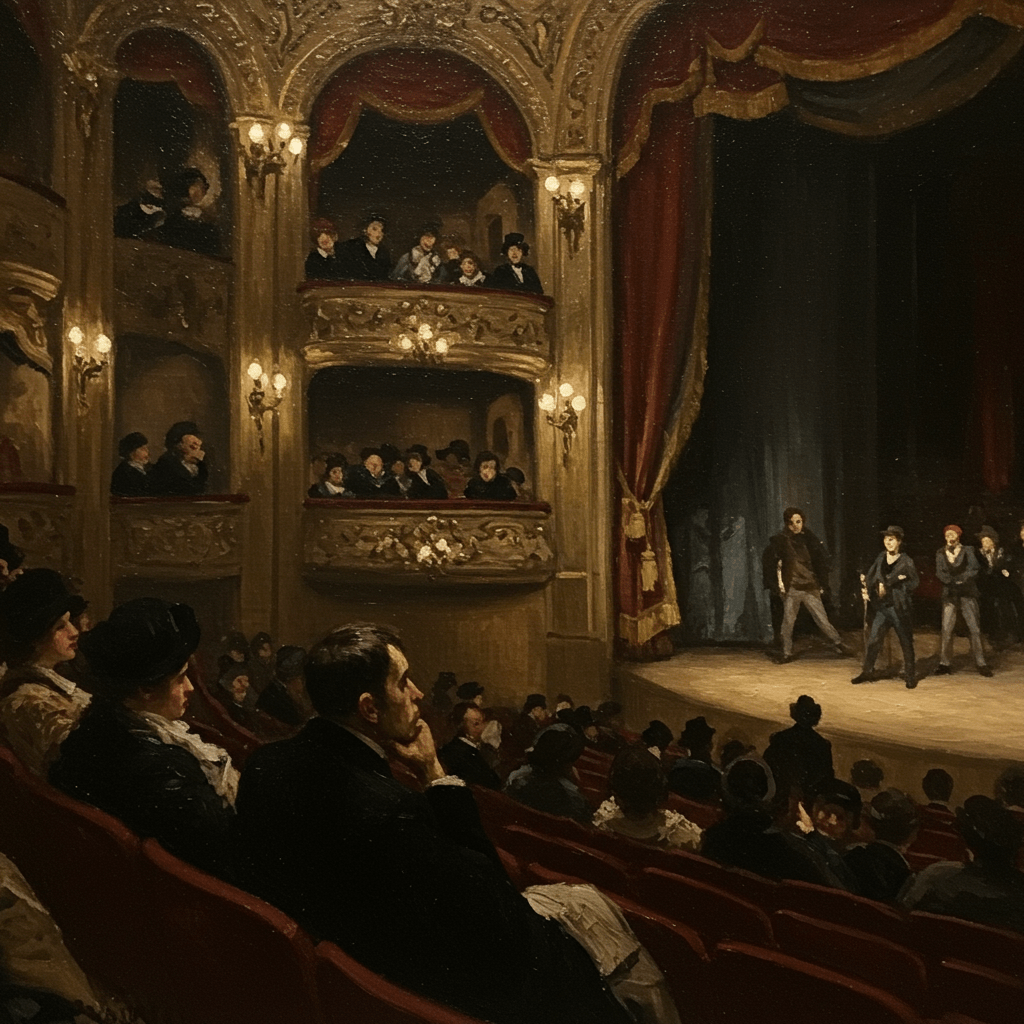

Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée des effluves âcres du charbon et des senteurs capiteuses des ruelles malfamées, enveloppait la ville. Sous le règne de Louis-Philippe, la capitale, pourtant baignée de la lumière nouvelle de la révolution de Juillet, restait un théâtre d’ombres, où se jouait une pièce bien plus complexe que celles présentées sur les planches du Théâtre-Français. Une pièce où la surveillance, le secret et la morale publique étaient les acteurs principaux, et où la police des mœurs, impitoyable et omniprésente, dirigeait la mise en scène.

Les théâtres, ces lieux de divertissement et de subversion, se trouvaient au cœur de cette machination. Des lieux où les comédiens, les auteurs, et le public lui-même, se trouvaient sous l’œil vigilant de cette police secrète, prête à intervenir au moindre soupçon d’immoralité. Le simple geste, un regard trop audacieux, une réplique ambiguë pouvaient suffire à déclencher une descente musclée, à faire taire une voix, à briser une carrière. Car sous l’apparence d’une société en progrès, une lutte acharnée se tramait entre la liberté d’expression et la rigidité d’une morale publique étroitement contrôlée.

Les Coulisses du Contrôle

La police des mœurs disposait d’un réseau d’informateurs omniprésents: des agents infiltrés parmi les comédiens, des spectateurs choisis pour leur vigilance, des concierges et des serveurs des cafés environnants. Chaque représentation était scrutée, chaque mot analysé. Les livrets étaient minutieusement examinés à la recherche de passages subversifs, de suggestions obscènes, de critiques voilées de la monarchie. On surveillait non seulement les acteurs, mais aussi le public, à la recherche de comportements jugés inconvenants. Un simple baiser échangé dans l’ombre, un rire trop sonore, ou une conversation animée pouvaient attirer l’attention des agents, qui n’hésitaient pas à intervenir, souvent de manière brutale.

Les rapports étaient scrupuleusement rédigés, détaillant chaque infraction, chaque geste suspect, chaque parole jugée dangereuse. Ces documents, conservés dans les archives secrètes de la préfecture de police, constituent aujourd’hui un témoignage précieux sur la censure et la surveillance de la vie culturelle sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Ils révèlent l’étendue du contrôle exercé sur les arts et sur les esprits, une lutte implacable contre toute forme de dissidence.

Le Jeu des Masques et des Censures

Les auteurs, eux aussi, étaient soumis à une pression constante. Nombreux étaient ceux qui devaient adapter leurs œuvres pour satisfaire les exigences de la censure. Des scènes entières étaient supprimées, des dialogues modifiés, des personnages censurés. L’autocensure était devenue une pratique courante, les auteurs anticipant les réactions de la police et adaptant leurs écrits en conséquence. Ce jeu subtil entre l’expression artistique et la contrainte politique a donné naissance à des œuvres ambiguës, des textes codés, où les messages critiques étaient dissimulés sous des apparences innocentes.

Certaines pièces, pourtant initialement jugées innocentes, pouvaient se transformer en cibles de la censure en fonction du contexte politique. Une simple allusion à l’actualité, un dialogue interprété comme une critique implicite du régime, suffisait parfois à déclencher la colère des autorités. Ainsi, le théâtre, espace de liberté et de création, devenait un terrain miné, où chaque pas pouvait être le dernier.

Les Victimes de la Surveillance

Les conséquences de cette surveillance étaient parfois dramatiques. De nombreux comédiens ont vu leur carrière ruinée, leur réputation ternie par les accusations de la police des mœurs. Des pièces ont été interdites, des auteurs réduits au silence. La censure a étouffé des voix, empêché des œuvres de voir le jour, et faussé le reflet de la société dans les arts.

Mais au-delà des cas individuels, c’est toute la vie culturelle qui s’est trouvée affectée par cette surveillance omniprésente. La peur de la censure a freiné la créativité, poussé les artistes à l’autocensure, et limité la liberté d’expression. Le théâtre, censé être un lieu de dialogue et de débat, s’est transformé en un espace contrôlé, où la parole était constamment surveillée.

L’Héritage d’un Contrôle Rigide

L’histoire de la surveillance policière des théâtres sous la Restauration et la Monarchie de Juillet nous rappelle la fragilité de la liberté d’expression, même dans une société qui se veut progressiste. Les archives de la préfecture de police témoignent d’une époque où la morale publique était étroitement liée au pouvoir politique, et où la censure jouait un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre. Le théâtre, espace de divertissement et d’expression, est devenu un lieu de tension permanente, où le jeu des acteurs se mêlait à celui des agents de la police des mœurs, dans une pièce où l’enjeu était la liberté même.

L’ombre de cette surveillance plane encore aujourd’hui sur la création artistique. Elle nous rappelle que la vigilance et la défense des libertés fondamentales restent des combats constants, un devoir de mémoire pour préserver la richesse et la diversité de l’expression culturelle.