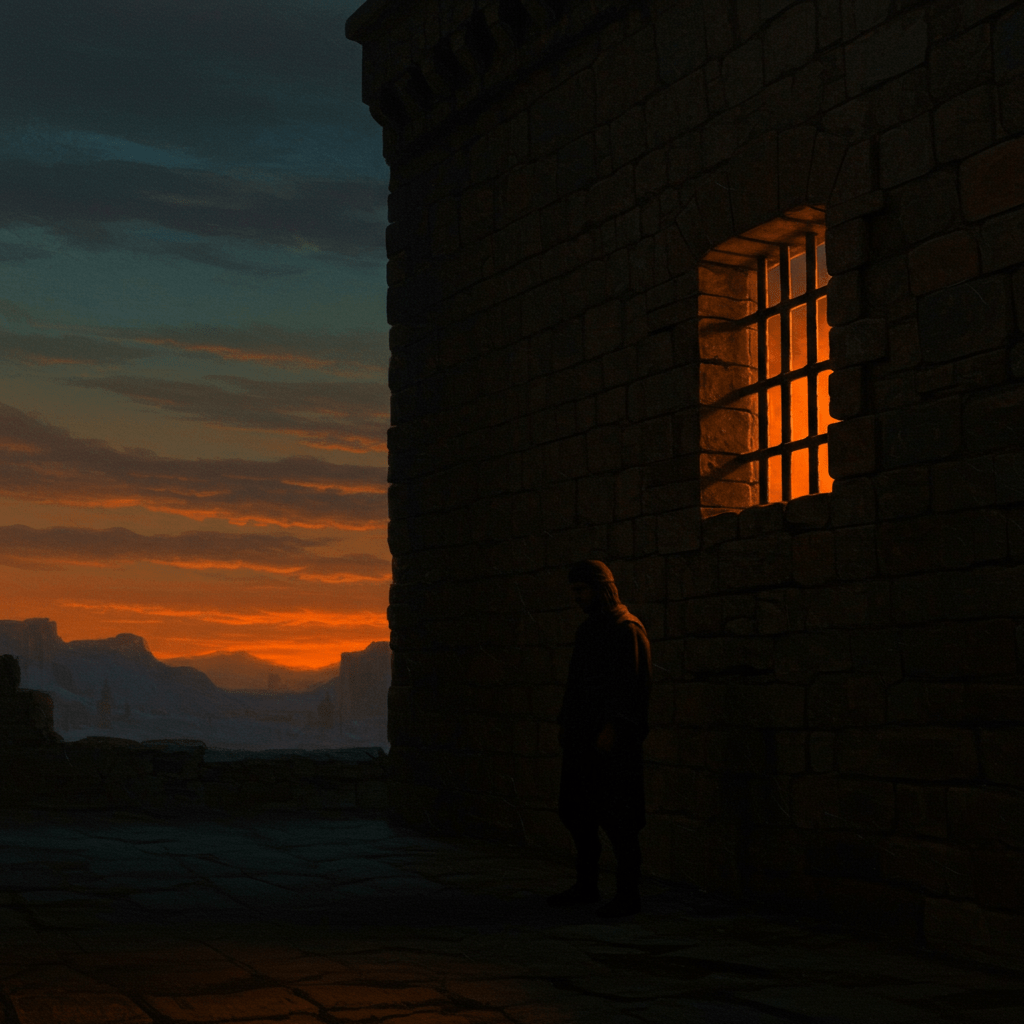

Le vent glacial de novembre fouettait les pierres grises de Bicêtre, tandis que les derniers rayons du soleil couchant peignaient le ciel d’un rouge sanglant. Des silhouettes se découpaient sur l’horizon, telles des ombres menaçantes projetées par les hautes murailles de la prison. L’année est 1789, et la France, à l’aube d’une révolution qui bouleversera non seulement son régime politique, mais aussi ses conceptions mêmes de la justice et de la captivité. Car ces murs de pierre, ces grilles de fer, ces cellules sombres, racontent une histoire à eux seuls, une histoire aussi complexe et tortueuse que le destin des hommes et des femmes qui les ont habités.

De la sombre forteresse médiévale aux maisons d’arrêt plus modernes, l’architecture carcérale française témoigne d’une constante évolution, reflet des idéaux, des peurs et des progrès (ou des reculs) de la société. De l’enfermement brutal et expéditif du Moyen-Âge à l’approche plus « humanitaire », voire philanthropique, des Lumières, l’histoire de la construction des prisons françaises est aussi une histoire des idées, une histoire de la pensée pénitentiaire.

Les geôles médiévales : le châtiment divin

Au Moyen-Âge, les prisons n’étaient pas conçues pour la réinsertion ou la réhabilitation. Elles étaient avant tout des lieux de détention préventive ou de punition sommaire. Les donjons, sombres et humides, étaient creusés dans l’épaisseur des remparts, véritables trous à rats où l’on jetait les prisonniers sans distinction. La lumière y était rare, l’air vicié, et la promiscuité extrême. On était enfermé pour une durée indéterminée, livré à la misère, à la maladie, et souvent à la violence des autres détenus. L’architecture, rudimentaire et fonctionnelle, servait un seul but : maintenir les prisonniers dans un état de soumission totale, reflétant la vision médiévale de la justice comme un châtiment divin.

Les geôles étaient aussi souvent intégrées aux châteaux, aux abbayes ou aux maisons seigneuriales, témoignant de la nature féodale de la justice. Le droit de justice seigneuriale permettait aux nobles de détenir et de punir les individus sous leur juridiction. L’architecture variait selon les moyens et les caprices des seigneurs, allant du simple cachot au donjon plus élaboré, mais toujours dans le but de maintenir une emprise totale sur le captif.

L’âge classique : entre raison et rigueur

Avec l’avènement de l’âge classique, une nouvelle conception de la justice et de la prison se mit en place. Influencée par les idées des Lumières, on commença à réfléchir à des systèmes pénitentiaires plus rationnels et plus humains. L’architecture carcérale refléta cette évolution, se détachant progressivement de la brutalité des geôles médiévales. Les prisons classiques, souvent situées en périphérie des villes, étaient conçues selon des plans plus ordonnés et plus fonctionnels.

La Forteresse de Vincennes, par exemple, est un témoignage de cette transition. Si elle conserve des éléments de l’architecture médiévale, elle intègre aussi des aménagements plus modernes, plus adaptés à une détention de longue durée. L’architecture des prisons devint de plus en plus complexe, avec des systèmes de surveillance plus efficaces et une tentative de séparation des détenus selon leur crime et leur statut social.

Les Lumières et le panoptique : l’idéal réformateur

Au XVIIIe siècle, les Lumières apportèrent une nouvelle réflexion sur la justice et la peine. L’idée de réhabilitation remplaça progressivement la simple vengeance. L’architecture carcérale évolua en conséquence, cherchant à créer des environnements mieux adaptés à la réforme des détenus. L’influence de philosophes comme Beccaria, qui prônait une justice plus humaine et plus efficace, se fit sentir dans la conception des nouvelles prisons.

L’idée du panoptique, développée par Jeremy Bentham, eut un impact considérable. Ce modèle architectural, avec sa tour centrale de surveillance et ses cellules disposées en cercle, visait à assurer une surveillance constante et invisible, dissuadant les détenus de tout acte de rébellion. Bien que le panoptique ne fut pas toujours appliqué intégralement, son influence sur la conception des prisons fut indéniable. On chercha à créer des espaces plus aérés, plus lumineux, et à améliorer les conditions de vie des prisonniers, même si la réalité restait souvent bien éloignée de l’idéal.

Le XIXe siècle : la prison comme machine sociale

Le XIXe siècle marque une intensification de la réflexion sur la prison comme instrument de contrôle social. L’industrialisation et l’urbanisation accélérée posèrent de nouveaux défis aux systèmes pénitentiaires. L’augmentation du nombre de détenus nécessita la construction de nouvelles prisons, plus grandes et plus efficaces. L’architecture carcérale refléta cette nouvelle approche, privilégiant l’efficacité et le contrôle. De nouvelles techniques de construction, notamment l’utilisation du métal et du béton, permirent de créer des structures plus solides et plus imposantes.

Les prisons du XIXe siècle se caractérisent par leur taille imposante, leur architecture massive et leur organisation rigoureuse. Les cellules individuelles devinrent la norme, accentuant l’isolement des détenus. On mit l’accent sur la discipline et le travail, la prison devenant une véritable machine sociale destinée à contrôler et à transformer les individus considérés comme dangereux ou déviants. Mais les conditions de vie restèrent souvent difficiles, voire inhumaines, révélant les limites de cette approche.

Les murs de pierre, les grilles de fer, les cellules sombres – autant de témoins silencieux de l’histoire des prisons françaises. De la geôle médiévale au pénitencier moderne, l’architecture carcérale a toujours reflété les aspirations et les contradictions d’une société en constante évolution, une société confrontée à la question éternelle du châtiment, de la rédemption et de la place de l’homme dans un monde en perpétuel changement. L’histoire des prisons est un miroir qui nous renvoie notre propre image, avec nos réussites et nos échecs, nos lumières et nos ombres.