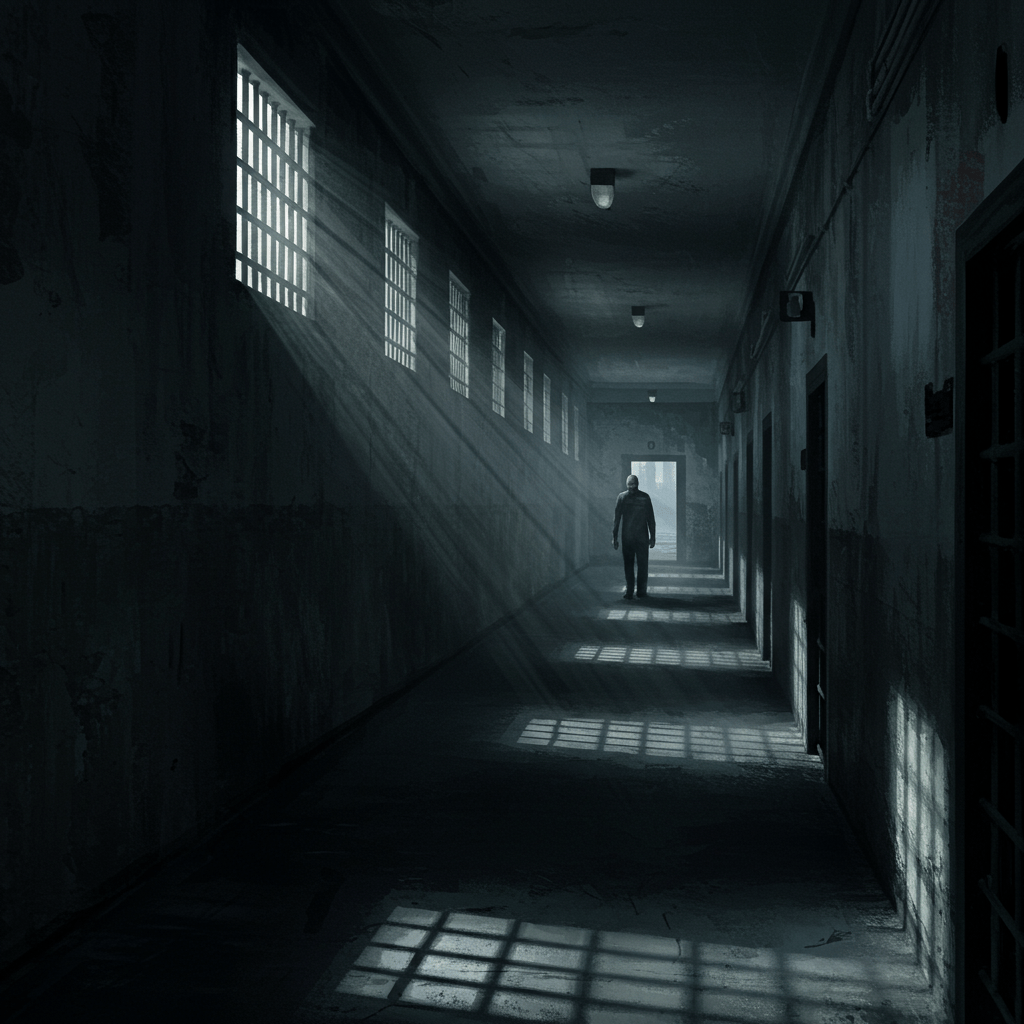

L’air âcre de la pierre humide et froide, imprégné des relents nauséabonds de la maladie et de la misère, vous saisissait à la gorge dès que l’on franchissait le seuil de ces lieux maudits. Les prisons du XIXe siècle, ces gouffres sombres où s’engloutissaient les destins brisés, les espoirs anéantis, se dressaient comme des monuments à la cruauté d’un système judiciaire souvent injuste et implacable. Derrière leurs murs épais et imposants, se cachaient des secrets, des histoires inavouables, des vies volées, que les archives, elles-mêmes obscures et poussiéreuses, peinent à révéler entièrement. Des ombres dans les couloirs, des chuchotements dans les cellules, des regards accusateurs derrière les barreaux… C’est dans ces profondeurs que nous allons plonger, à la recherche des vérités enfouies.

La lumière blafarde des lanternes à huile éclairait à peine les couloirs sinueux, où les pas résonnaient avec un bruit sourd et menaçant. Des rats, ces compagnons indésirables des prisonniers, couraient le long des murs, leurs yeux brillants de malice dans la pénombre. L’odeur fétide de la promiscuité, de la faim et de la souffrance, était omniprésente, un voile épais qui vous étouffait et vous laissait sans souffle. Dans cette atmosphère oppressante, chaque bruit, chaque cri, chaque soupir, prenait une dimension cauchemardesque.

Les geôles de la misère

Les prisons du XIXe siècle n’étaient pas des lieux de réhabilitation, mais de punition pure et simple. La majorité des détenus étaient des pauvres, des marginaux, des victimes de la société elle-même, jetés dans ces trous sans fond pour des délits mineurs, souvent pour des fautes dues à la faim ou au désespoir. Les conditions de vie étaient inhumaines : surpopulation, manque d’hygiène, nourriture avariée, maladies répandues… La mortalité était extrêmement élevée, certains mourant de faim, d’épuisement ou de maladie, leur sort indifférent au monde extérieur. Des hommes, des femmes, des enfants, tous étaient traités avec la même brutalité, leur dignité humaine foulée aux pieds.

La torture morale et physique

La justice du XIXe siècle, bien que se réclamant de principes humanitaires, ne reculait devant aucun excès pour maintenir l’ordre. La torture, bien que théoriquement abolie, était pratiquée sous des formes insidieuses. L’isolement cellulaire, le manque de sommeil, la privation de nourriture, étaient autant de moyens de briser la volonté des détenus, de leur arracher des aveux, de les soumettre à la volonté des gardiens. Les mauvais traitements physiques étaient également courants, infligés par des gardiens souvent corrompus et violents, qui exerçaient leur pouvoir sans aucun contrôle. Le silence lourd de ces lieux était ponctué par les soupirs de souffrance, les gémissements des malades et les cris des torturés.

Les secrets des murs

Les murs épais des prisons renfermaient bien plus que des corps et des âmes brisées. Ils cachaient aussi des secrets, des complots, des intrigues politiques. De nombreux prisonniers politiques, opposants au régime, étaient incarcérés dans ces lieux, leur arrestation souvent arbitraire et leur procès inique. Les prisons devenaient alors des lieux de résistance, où les prisonniers organisaient des mouvements clandestins, communiquaient secrètement avec l’extérieur, et alimentaient l’espoir d’une libération prochaine. Les lettres, cachées dans les murs, les codes secrets, les plans d’évasion, autant de témoignages de la lutte pour la survie et la liberté.

L’oubli et la mémoire

Les prisons du XIXe siècle, ces lieux d’ombre et de silence, ont longtemps été occultés par l’histoire officielle. Les témoignages des prisonniers, souvent rares et fragmentaires, restent des fragments de vérité dans l’immensité de l’oubli. Seules quelques rares archives, souvent incomplètes et difficiles d’accès, permettent de reconstituer un tableau partiel de cette réalité sombre et cruelle. Le XIXe siècle, siècle des Lumières et du progrès, a aussi été le siècle des ombres, des secrets enfouis dans les murs des prisons, secrets qui, même aujourd’hui, ne sont pas entièrement révélés.

Aujourd’hui encore, les vestiges de ces prisons, transformés ou détruits, persistent dans la mémoire collective. Les fantômes des détenus, leurs souffrances, leurs espoirs, continuent de hanter ces lieux, un rappel constant de la fragilité de la justice et de la nécessité éternelle de lutter pour la dignité humaine. Des cicatrices profondes, gravées dans le cœur d’une nation, des leçons du passé qui doivent nous servir de guide pour l’avenir.