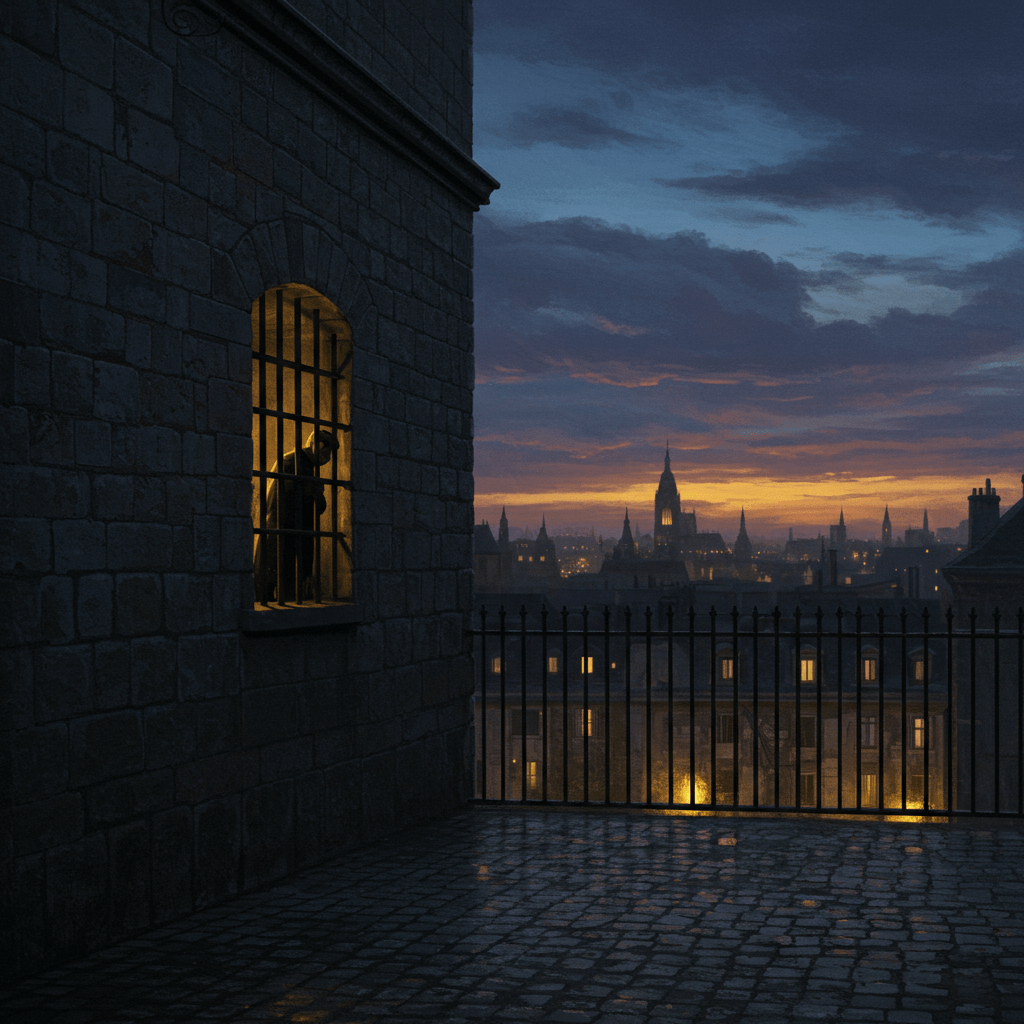

L’année est 1830. Paris, ville bouillonnante d’idées nouvelles et de révolutions à venir, s’étend sous un ciel gris, lourd de promesses et de menaces. Au cœur de cette cité vibrante, se dressent des structures de pierre, froides et imposantes, bien loin du faste des palais royaux : les prisons. Ces bastilles modernes, moins visibles que leurs ancêtres, mais tout aussi efficaces dans leur implacable enfermement, témoignent d’une société en pleine mutation, tiraillée entre l’aspiration à la justice et la dure réalité de la répression.

Ces murs de pierre, ces barreaux de fer, ces couloirs sombres, sont les témoins silencieux de drames humains innombrables. Chaque pierre semble vibrer encore des gémissements des prisonniers, des soupirs des condamnés, des cris des innocents injustement accusés. Derrière ces façades austères se cachent des histoires, des destins brisés, des espoirs anéantis. L’architecture de ces lieux, loin d’être anodine, participe activement à la mise en scène de la peine, de la souffrance et de l’oubli.

L’architecture panoptique : un regard omniprésent

L’influence de Jeremy Bentham et son panopticon se fait sentir dans la conception de plusieurs prisons du XIXe siècle. L’idée centrale est la surveillance constante, invisible mais omniprésente. Les cellules, disposées en cercle autour d’une tour centrale, permettent au gardien, sans être vu, de surveiller l’ensemble des détenus. Cette architecture, pensée pour briser la volonté et soumettre l’individu, est un symbole puissant de la puissance étatique et de son contrôle sur la population. Les murs épais, les fenêtres étroites, l’absence de lumière naturelle contribuent à créer une atmosphère pesante et oppressante, destinée à briser l’esprit.

Les conditions de détention : une cruauté institutionnalisée

Au-delà de l’architecture même, ce sont les conditions de détention qui révèlent la véritable barbarie de ces lieux. L’hygiène laisse à désirer, les maladies se propagent rapidement, la promiscuité est omniprésente. La nourriture est rare et de mauvaise qualité, le travail forcé est la règle. Les châtiments corporels, bien qu’officiellement interdits, restent une pratique courante. Les prisons du XIXe siècle sont des lieux de souffrance physique et morale, où la dignité humaine est constamment bafouée. Les récits de détenus, lorsqu’ils parviennent à nous parvenir, peignent un tableau terrifiant de la vie derrière les murs.

L’évolution architecturale : entre répression et réforme

Le XIXe siècle est marqué par une évolution progressive des conceptions pénitentiaires. L’idée de la réhabilitation, bien qu’encore balbutiante, commence à s’imposer face à la simple logique punitive. Certaines prisons expérimentent de nouvelles architectures, privilégiant des cellules individuelles plus spacieuses et mieux éclairées. L’introduction de programmes éducatifs et de travail permet de donner un sens à la détention, au moins pour certains prisonniers. Ces tentatives de réforme, loin d’être universelles, témoignent d’un lent cheminement vers une justice plus humaine, mais la route est encore longue et semée d’embûches.

La prison comme symbole social

Les prisons du XIXe siècle ne sont pas seulement des lieux de détention, ce sont aussi des symboles puissants de la société. Elles reflètent les contradictions de l’époque, la tension entre la modernité et l’ancien régime, entre la justice et la vengeance. Elles incarnent la peur de la criminalité, mais aussi l’incapacité de la société à résoudre les problèmes sociaux qui sont à l’origine de la délinquance. L’architecture des prisons, dans sa rigueur et son austérité, devient un reflet de la société elle-même, une société en quête d’ordre et de stabilité, mais souvent incapable d’atteindre ses idéaux.

Ainsi, au cœur même de Paris, ces bastilles modernes continuent de hanter l’imaginaire collectif. Leurs murs de pierre, témoins silencieux d’une époque sombre, rappellent l’importance de la justice, de la compassion, et de la lutte incessante contre l’injustice et la souffrance. L’histoire de ces prisons est un avertissement, un rappel constant de la fragilité de la liberté et de la nécessité de la préserver à tout prix. Leur ombre plane encore sur nous, un héritage lourd et complexe, à la fois sinistre et instructif.