L’année est 1830. Paris, ville lumière, respire encore l’odeur âcre de la révolution, mais une autre révolution se prépare, plus insidieuse, plus sournoise : la révolution des mœurs. Sous le règne de Louis-Philippe, une vague de puritanisme balaie la capitale, entraînant avec elle une législation draconienne visant à réglementer la vertu, ou plutôt, à réprimer tout ce qui s’en écarte. Les salons, autrefois foyers de discussions animées et de plaisirs mondains, se retrouvent assombris par le spectre de la censure morale. Les rires se font plus discrets, les robes plus longues, et le moindre écart est scruté par des yeux vigilants, prêts à dénoncer la moindre transgression.

Le bruit court dans les ruelles pavées, entre les murs de pierre, que de nouveaux décrets sont sur le point d’être promulgués. Des décrets qui ne visent pas les rebelles armés, mais les âmes jugées impures, les cœurs jugés trop ardents. Une lutte silencieuse s’engage alors, entre les autorités désireuses de contrôler la société et les individus cherchant à se soustraire à cette nouvelle forme d’emprise.

La loi sur la presse et la censure des arts

Les journaux, ces tribunes de la liberté d’expression, sont les premières victimes de cette nouvelle vague de moralisation. Chaque article, chaque dessin, chaque caricature est scruté à la loupe par des censeurs implacables. Les écrivains, autrefois adulés pour leur audace et leur liberté de ton, se retrouvent contraints à l’autocensure, leurs plumes désormais bridées par la peur de la condamnation. Même les artistes, les peintres et les sculpteurs, ne sont pas épargnés. Leurs œuvres, autrefois sources d’inspiration et de débats, sont désormais jugées selon des critères moraux étroits, et souvent condamnées pour immoralité. Les muses se taisent, les pinceaux hésitent, et l’art lui-même semble se soumettre à la dictature de la vertu.

La répression de la prostitution et la surveillance des femmes

La prostitution, fléau social considéré comme une menace pour la morale publique, est durement réprimée. Des raides incessantes sont menées dans les quartiers mal famés, les femmes de joie traquées sans relâche. La législation est impitoyable, les peines sévères, et la stigmatisation sociale implacable. Au-delà des prostituées, c’est toute la condition féminine qui est mise en question. Les femmes sont soumises à une surveillance accrue, jugées sur leur tenue vestimentaire, leurs fréquentations, et leurs comportements. La liberté féminine, déjà restreinte, se réduit encore sous le poids de la législation morale.

L’influence de l’Église et la montée du puritanisme

L’Église catholique joue un rôle prépondérant dans cette campagne de moralisation. Ses représentants, influents auprès du pouvoir, prônent la fermeté et la répression de tout ce qui est considéré comme contraire à la doctrine. Les sermons fustigent les vices et les débauches, appelant à un retour à une moralité stricte et traditionnelle. Cette influence religieuse se manifeste dans tous les aspects de la vie sociale, de l’éducation à la justice, imposant une vision étroite et restrictive de la vertu. Le puritanisme, importé d’Angleterre, trouve en France un terrain fertile pour s’épanouir, alimentant la législation répressive et la surveillance sociale.

La résistance et les voix dissidentes

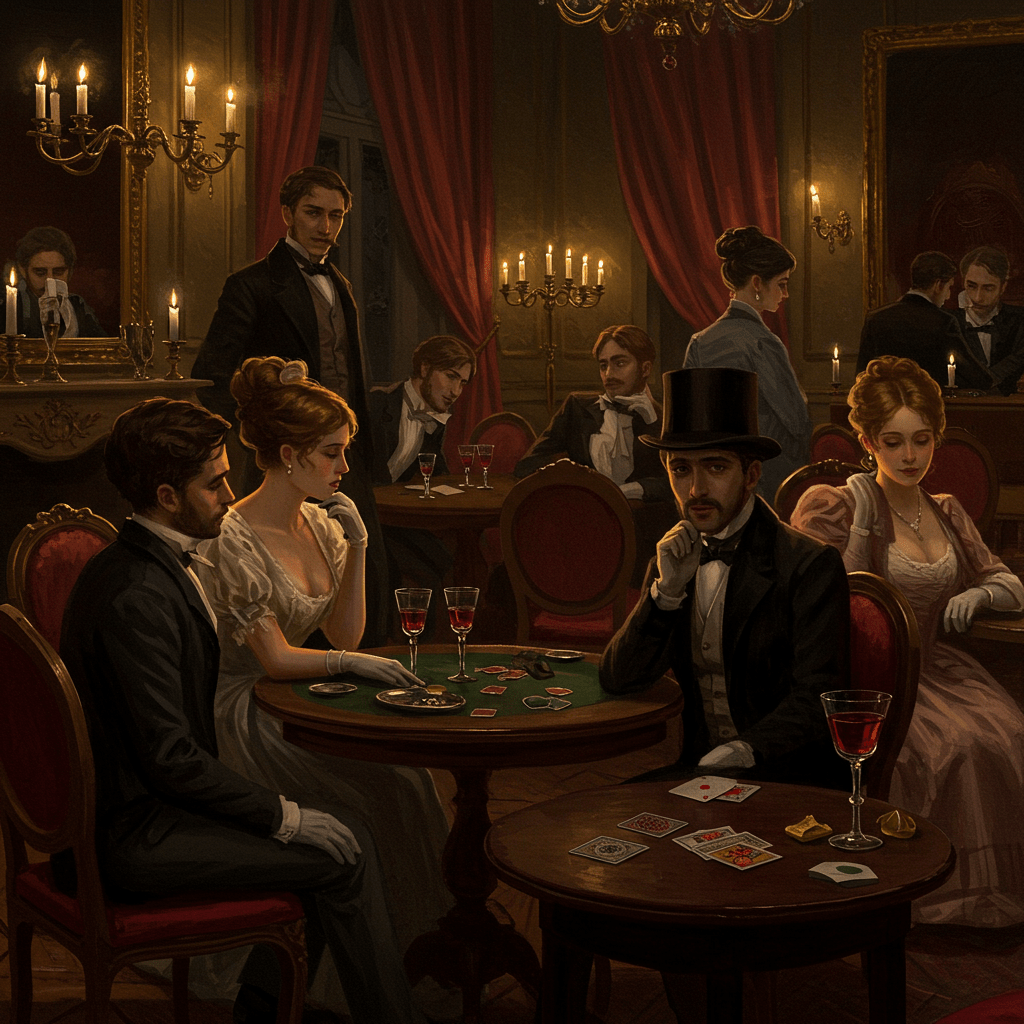

Face à cette vague de moralisation, la résistance s’organise, discrète mais tenace. Des écrivains clandestins continuent à produire des œuvres audacieuses, bravant la censure et les risques de poursuites judiciaires. Des artistes, malgré la pression, continuent de créer des œuvres qui défient les normes morales imposées. Dans les salons privés, en dehors du regard des autorités, les discussions animées reprennent, les débats sur les mœurs et la liberté individuelle se poursuivent, même si dans un contexte de prudence et de secret. Ces voix dissidentes, même faibles, témoignent de la vitalité et de la résilience de l’esprit humain face à l’oppression morale.

Le crépuscule descend sur Paris. Les années passent, et l’emprise de la législation morale se desserre progressivement, laissant place à des débats plus ouverts et à une plus grande tolérance. Mais le souvenir des « Décrets de la Vertu » persiste, un avertissement sur les dangers de la législation morale et la fragilité de la liberté dans une société obsédée par le contrôle social. Les ombres s’allongent sur les rues pavées, murmurant les échos d’une époque où la vertu, imposée par la loi, cherchait à étouffer la vie même de la cité.