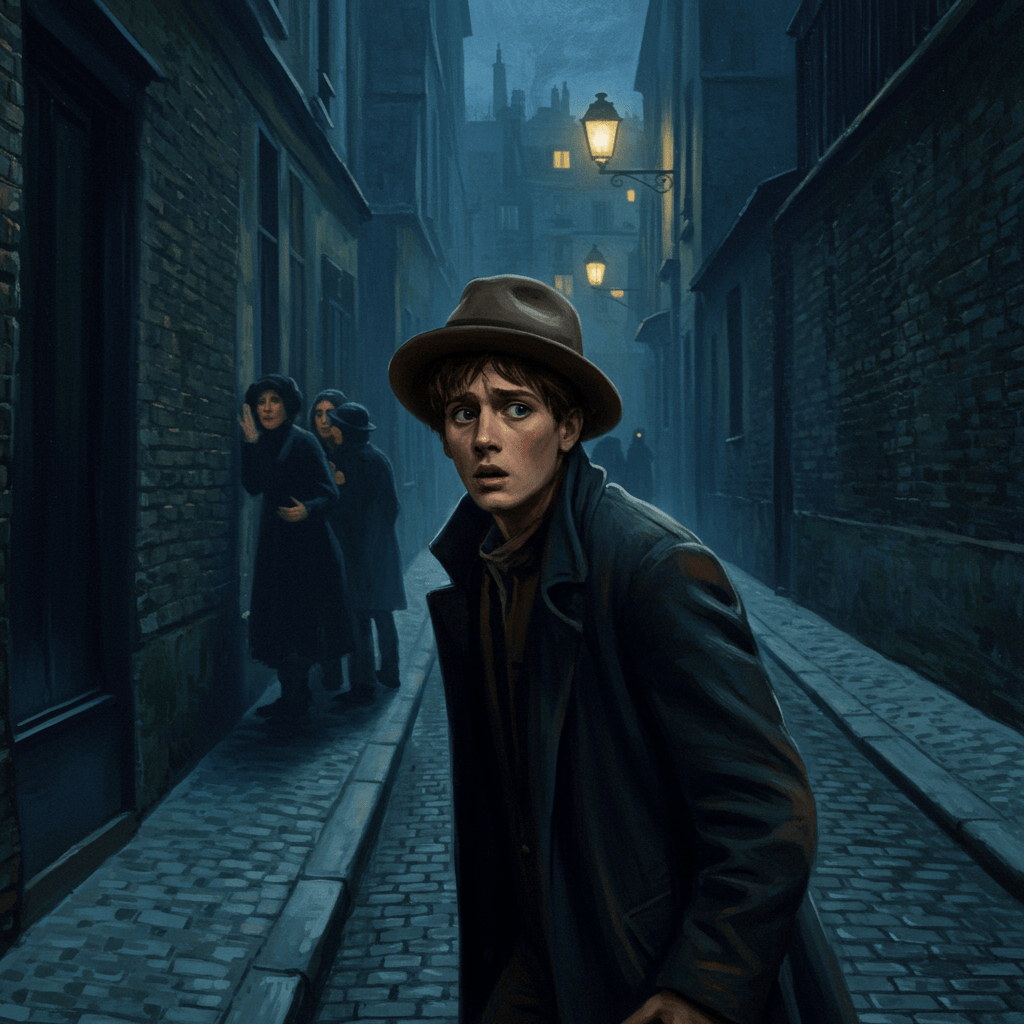

Paris, 1760. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du vin et des égouts, enveloppait la ville. Dans les ruelles obscures, des silhouettes furtives se croisaient, chuchotant des secrets et des complots. Le règne de Louis XV battait son plein, un règne fastueux et corrompu, où l’ombre de la Bastille planait sur chacun, rappelant la toute-puissance du roi et la fragilité des libertés. Au cœur de ce Paris labyrinthique, un réseau d’espions, aussi nombreux que les rats dans les égouts, travaillait sans relâche pour le compte du puissant ministre de la police, le marquis de Sartine.

Sartine, homme d’une froide efficacité, avait bâti un système d’espionnage sans précédent. Ses informateurs, issus des couches les plus basses de la société – voleurs, prostituées, mendiants – fournissaient des informations précieuses sur les complots, les rebellions, et les murmures séditieux qui traversaient la capitale. Mais la gestion de ces informateurs, souvent des criminels, était un défi permanent, une danse périlleuse entre la nécessité et le danger. Car les forçats de Sartine, ces hommes et ces femmes aux passés troubles, n’étaient pas seulement des espions ; ils étaient aussi des prisonniers, susceptibles de trahir leur maître autant que leurs ennemis.

Les Prisons de Paris: Gouffres d’Ombres

Les prisons de Paris, à l’époque, étaient des lieux d’une saleté et d’une cruauté inimaginables. La Conciergerie, la Bastille, les prisons de Bicêtre et de For-l’Évêque étaient des gouffres d’ombres où la misère, la maladie et la violence régnaient en maîtres. Les prisonniers, entassés dans des cellules exiguës, étaient livrés à eux-mêmes, sans aucune protection contre les maladies contagieuses et les brimades incessantes des gardiens corrompus. Le bruit incessant des cris, des pleurs et des chaînes créait une atmosphère suffocante, une cacophonie infernale qui résonnait dans les murs épais des geôles.

Pour les espions de Sartine, la prison n’était pas une punition, mais un outil. Incarcérés pour des crimes mineurs, ou parfois même inventés, ces individus étaient soumis à un chantage permanent. La liberté, ou du moins un sursis à l’horreur de la prison, leur était offerte en échange d’informations. Cette menace omniprésente était le principal levier de Sartine, un moyen de maintenir le silence et la loyauté de ses agents les plus précieux.

La Traque des Conspirateurs: L’Ombre de la Bastille

Le réseau de Sartine s’étendait à travers tout le royaume, ses tentacules sinueux atteignant les provinces les plus reculées. Les espions, souvent déguisés en marchands, voyageurs, ou même prêtres, collectaient des informations sur les mouvements des opposants au régime. Les complots, même les plus secrets, étaient systématiquement déjoués grâce à la vigilance implacable de Sartine et de son armée d’ombres. La Bastille, symbole de la puissance royale, était à la fois la prison et le centre nerveux de ce système d’espionnage.

Les accusations de trahison, souvent fabriquées de toutes pièces, permettaient à Sartine d’éliminer les opposants politiques, les dissidents, et quiconque osait défier l’autorité du roi. Les procès étaient des parodies de justice, où les preuves étaient souvent inexistantes, et où la torture était utilisée systématiquement pour obtenir des aveux. La peur, omniprésente, maintenait la population dans un état de soumission, paralysée par la menace constante de la Bastille.

La Vie des Espions: Entre Ombre et Lumière

La vie des espions de Sartine était une existence précaire, marquée par le danger permanent et l’incertitude. Contraints de vivre dans la clandestinité, ils se déplaçaient sans cesse, changeant d’identité et de lieu de résidence pour éviter d’être découverts. La suspicion et la méfiance étaient leurs compagnons constants, car chacun était susceptible d’être un traître.

Les relations entre les espions et Sartine étaient complexes, marquées par un mélange de loyauté forcée et de calculs politiques. Sartine, maître manipulateur, utilisait ses agents sans aucune pitié, les sacrifiant sans hésitation s’ils devenaient un fardeau ou une menace. La mort, souvent brutale et anonyme, était le sort réservé à ceux qui avaient déçu leur maître, ou qui avaient simplement vécu trop longtemps.

Les Bagnes: Exil et Souffrance

Pour les espions de Sartine qui avaient commis des erreurs graves, ou qui avaient simplement épuisé leur utilité, le bagne était la punition ultime. Condamnés à l’exil forcé dans les colonies françaises, ces hommes et ces femmes étaient envoyés dans des lieux inhospitaliers, où la chaleur, la maladie, et le travail forcé les attendaient. Les bagnes, véritables gouffres de désespoir, étaient l’antichambre de la mort pour des milliers de forçats.

Les conditions de vie dans les bagnes étaient épouvantables. La nourriture était rare et de mauvaise qualité, les maladies étaient endémiques, et le travail était éreintant. Les forçats, affaiblis par la faim et la maladie, étaient régulièrement victimes de la violence des gardiens et des autres prisonniers. Pour beaucoup, le bagne était une sentence à mort lente et douloureuse.

Le système d’espionnage de Sartine, aussi efficace qu’il soit, était intrinsèquement instable. Fondé sur la peur, la corruption, et la trahison, il portait en lui les germes de sa propre destruction. La fragilité des alliances, la constante menace de dénonciation, et l’implacable logique du pouvoir créaient un environnement explosif, où la survie était un défi permanent, aussi périlleux que les missions les plus dangereuses.

L’ombre de la Bastille et des bagnes, les murmures secrets des espions et les intrigues de la cour restaient gravés dans l’histoire de France, un témoignage troublant de la face sombre du règne de Louis XV. L’histoire des forçats de Sartine est bien plus qu’un récit d’espionnage, c’est un reflet de la société française du XVIIIe siècle, avec ses contradictions, ses injustices et ses zones d’ombre.