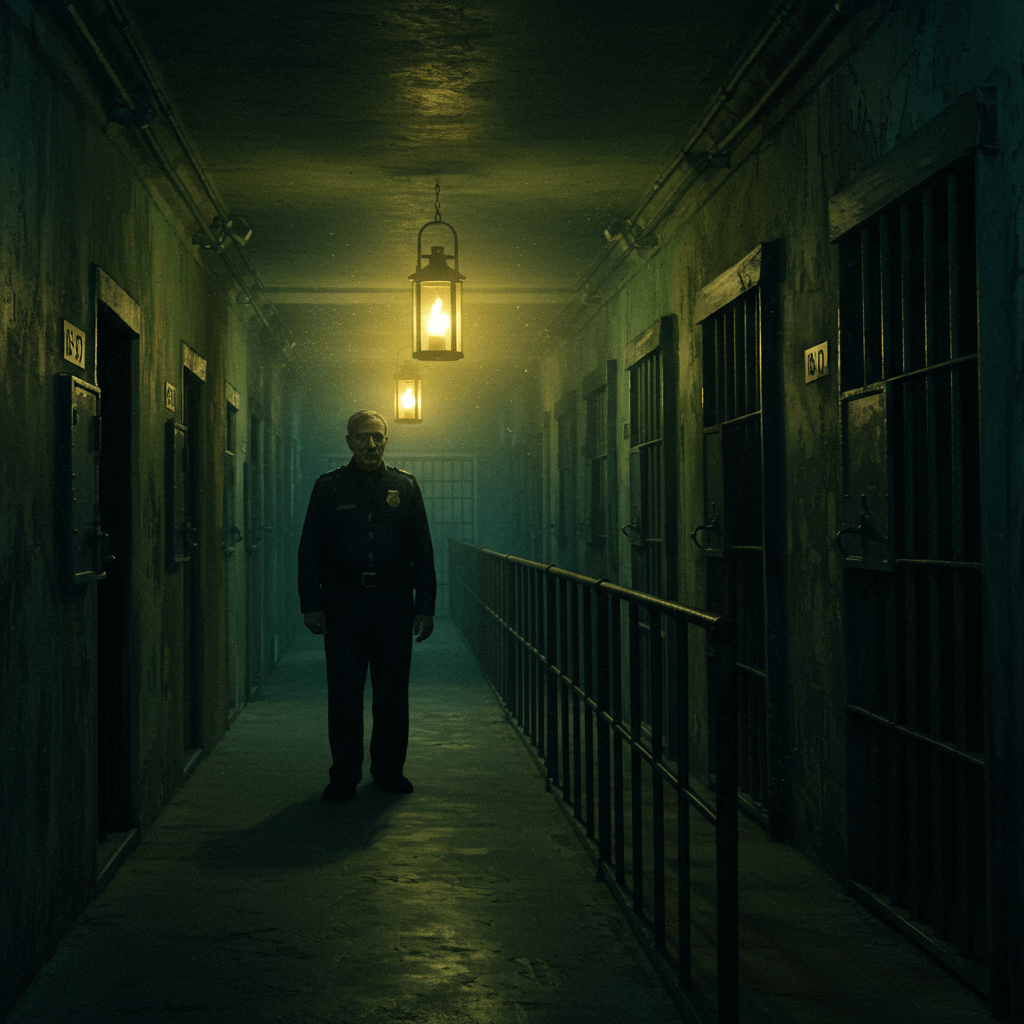

L’air était lourd, épais, saturé de la pestilence des lieux et des soupirs des condamnés. Les murs de pierre, humides et froids, semblaient eux-mêmes respirer un silence chargé d’angoisse. Bicêtre, la forteresse de pierre qui se dressait à la lisière de Paris, était bien plus qu’une simple prison ; c’était un abîme d’ombre où la lumière du jour ne pénétrait que timidement, un gouffre où s’engloutissaient les destins brisés, les espoirs perdus, et les âmes désespérées. Ici, au cœur du XIXe siècle, l’ombre de la surveillance était omniprésente, une toile d’araignée invisible qui emprisonnait chaque détenu dans un réseau implacable de regards et de règles.

Le système pénitentiaire français, en pleine mutation, cherchait à concilier les vieilles méthodes de répression avec des idées nouvelles, plus humanitaires en apparence. Mais derrière les discours officiels sur la réhabilitation et la réforme, la réalité était bien différente. Les geôles, sombres et surpeuplées, étaient des lieux de misère et de désespoir, où la sécurité, loin d’être un objectif primordial, était souvent sacrifiée sur l’autel d’une économie de moyens.

La Panoptique et ses Miroirs

L’influence de Jeremy Bentham et son panoptique, bien que théoriquement progressiste, ne s’était pas réellement traduite dans la pratique des prisons françaises de cette époque. L’architecture des établissements carcéraux, héritée d’un passé souvent brutal, ne favorisait pas la surveillance constante. Les cellules exigües, les couloirs sinueux, et le manque criant de personnel compétent rendaient toute surveillance effective quasi impossible. Les gardiens, souvent mal payés et mal formés, étaient dépassés par les événements et par le nombre de détenus. La corruption était endémique, et les arrangements douteux entre gardiens et prisonniers n’étaient pas rares. On chuchottait que certains détenus, grâce à des pots-de-vin grassement distribués, jouissaient d’une liberté insoupçonnée au sein même des murs de la prison. L’ombre, dans ces couloirs labyrinthiques, était aussi le refuge de multiples trafics et de violences clandestines.

L’Œil du Surveillant : Des Méthodes archaïques

Les méthodes de surveillance étaient rudimentaires, voire archaïques. Des rondes nocturnes mal organisées, des appels nominatifs approximatifs, et des registres mal tenus constituaient l’essentiel du dispositif. Les gardiens, armés de clés rouillées et de matraques usées, étaient souvent plus préoccupés par leur propre sécurité que par la surveillance des détenus. Les évasions, même si elles restaient rares, étaient la preuve de l’inefficacité du système. Il n’était pas rare que des détenus, profitant de l’inattention des gardiens ou de la défaillance des structures, réussissent à s’échapper. Certaines évasions, spectaculaires, nourrissaient les légendes et accentuaient la réputation de Bicêtre, ce lieu où l’ombre et l’audace pouvaient parfois triompher de la surveillance.

La Prison comme Microcosme de la Société

La prison, loin d’être un lieu isolé, reflétait la société française du XIXe siècle dans toute sa complexité. On y trouvait tous les niveaux sociaux, des petits voleurs aux assassins notoires, des personnes accusées de crimes politiques aux victimes de la misère et de l’injustice. Les rivalités et les tensions entre les détenus étaient omniprésentes, et la violence, souvent latente, pouvait exploser à tout moment. Les conditions de vie déplorables, la promiscuité, et le manque d’hygiène généraient des maladies qui se propageaient comme une traînée de poudre. Le manque de soins médicaux aggravait la situation, et la mortalité était élevée. La prison, en somme, était un monde à part, un microcosme cruel et impitoyable où la loi du plus fort régnait souvent en maître.

La Naissance d’une Nouvelle Pénitentiaire

Vers la fin du siècle, les idées nouvelles sur la prison commencèrent à gagner du terrain. L’influence des philosophes et des réformateurs prônant une approche plus humaniste de la justice pénale se fit sentir. On commença à remettre en question l’efficacité de la simple répression et à envisager des méthodes de réhabilitation. L’apparition des prisons cellulaires, inspirées des principes du panoptique, marqua une étape importante dans l’évolution du système pénitentiaire. Cependant, la mise en place de ces nouvelles structures se heurta à de nombreux obstacles, notamment au manque de ressources financières et à la résistance des conservateurs. La transformation du système pénitentiaire français fut un processus lent et difficile, un long combat contre les ombres du passé.

Les geôles du XIXe siècle, loin d’être de simples lieux d’enfermement, étaient des microcosmes de la société, des reflets de ses contradictions et de ses faiblesses. L’ombre de la surveillance y régnait en maître, mais cette surveillance, souvent inefficace et corrompue, laissait place à la violence, à la maladie et au désespoir. Le chemin vers une véritable réforme du système pénitentiaire fut long et semé d’embûches, un témoignage poignant de l’évolution lente, et parfois douloureuse, des idées sur la justice et la société.

Les murs de Bicêtre, et de tant d’autres prisons, gardaient le silence lourd des années passées, les souvenirs fantomatiques des condamnés et des gardiens, un héritage sombre et complexe qui continue à nous interroger.