Le vent marin, chargé du parfum iodé de la Manche, caressait les falaises de la côte normande. L’année est 1880. Un train à vapeur, serpent d’acier crachant fumée et vapeur, s’éloignait lentement de la gare de Trouville, laissant derrière lui un nuage de poussière et une poignée de voyageurs, parmi lesquels des Anglais à la mine réjouie, les yeux rivés sur les paysages qui défilaient. Ils étaient venus, attirés par le murmure d’une légende naissante, une légende tissée de nappes immaculées, de sauces onctueuses et d’un art de vivre unique au monde : la gastronomie française. Celle-ci, autrefois un privilège de la cour et de la noblesse, était en train de conquérir le cœur et l’estomac d’une nouvelle clientèle : les touristes.

Car le tourisme, ce phénomène encore balbutiant, était en pleine ébullition. Les chemins de fer, ces nouveaux géants de fer, avaient tissé leur toile d’acier à travers la France, rendant accessibles les régions les plus reculées. Et avec l’accessibilité, la découverte. Ces voyageurs, impatients de s’immerger dans la culture française, trouvaient dans la cuisine une porte d’entrée fascinante, un moyen de s’imprégner de l’âme même de la nation.

Les pionniers de la gastronomie touristique

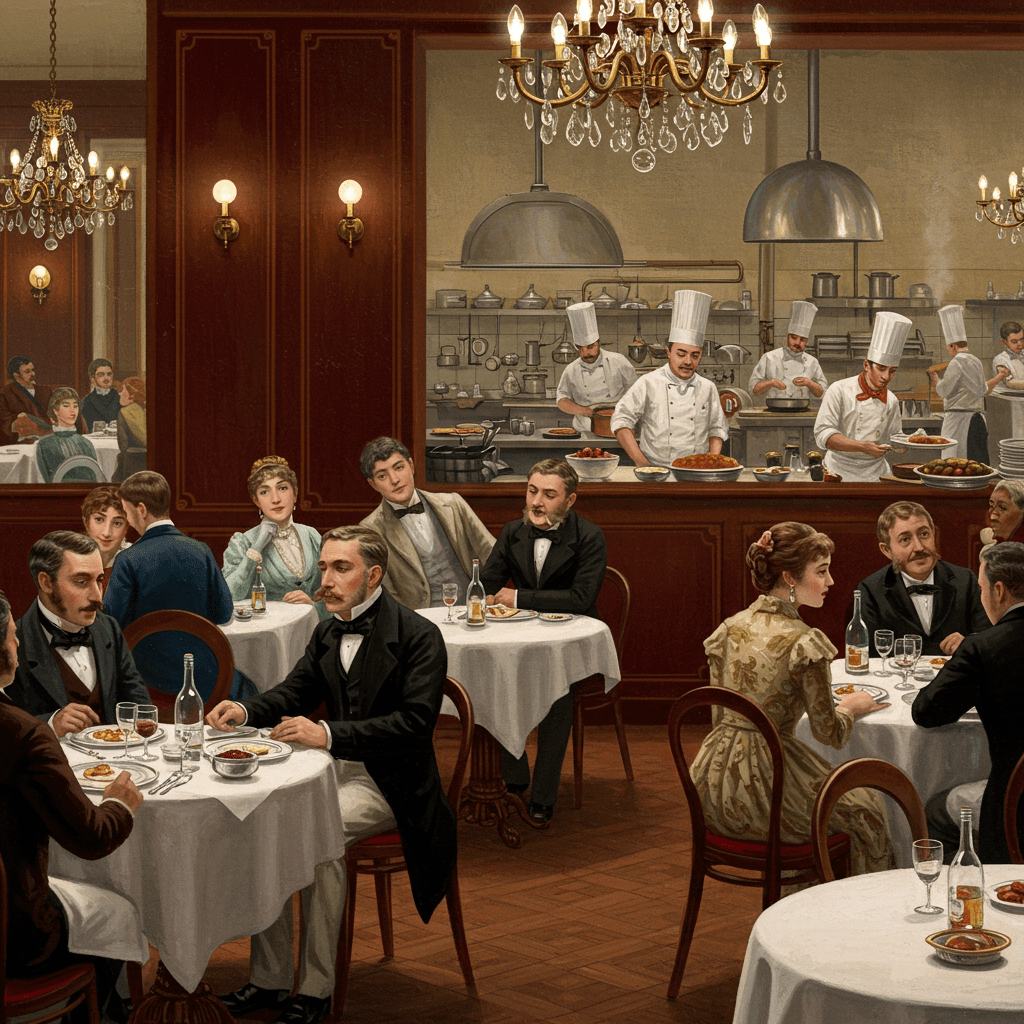

Parmi les premiers à saisir l’opportunité étaient les grands chefs, ces alchimistes des saveurs, dont la réputation précédait leur établissement. Ils n’étaient pas seulement de simples cuisiniers ; ils étaient des artistes, des artisans, des conteurs dont chaque plat était un chapitre d’un roman gustatif. Auguste Escoffier, par exemple, avec son rigueur et sa précision digne d’un horloger suisse, révolutionnait l’art culinaire, codifiant les recettes et standardisant les techniques. Son œuvre, une véritable bible pour les générations futures, s’étendait bien au-delà des fourneaux de son restaurant, contribuant à l’essor d’une cuisine française homogène et reconnue internationalement. Dans les cuisines de leurs restaurants parisiens et provinciaux, ces chefs, souvent autodidactes, élaboraient des menus qui étaient autant des spectacles que des repas. La présentation était soignée, les saveurs étaient subtiles et les portions généreuses, répondant à l’appétit des voyageurs affamés de découvertes.

Le développement des guides gastronomiques et des établissements hôteliers

Mais la gastronomie ne pouvait se développer sans ses messagers. C’est là qu’intervinrent les guides gastronomiques, ces précieux sésames qui guidaient les touristes vers les meilleurs établissements. Leur apparition marqua un tournant décisif : ils transformaient l’expérience gastronomique en un véritable pèlerinage culinaire. Imaginez ces voyageurs, le guide à la main, parcourant les pages annotées, le cœur battant à l’idée de déguster un coq au vin dans une auberge bourguignonne ou un bouillabaisse marseillaise face à la Méditerranée. Parallèlement, les établissements hôteliers se transformaient pour répondre à la demande croissante. Les auberges traditionnelles s’améliorèrent, et des hôtels de luxe firent leur apparition, proposant un service impeccable et des restaurants gastronomiques de renom.

L’impact de l’Exposition Universelle

L’Exposition Universelle de Paris, en 1889, fut un événement majeur dans l’histoire de la gastronomie française et du tourisme. Ce fut une véritable vitrine, une occasion unique de présenter au monde entier la richesse et la diversité de la cuisine française. Des chefs venus de toutes les régions de France y présentèrent leurs spécialités, faisant découvrir aux visiteurs un éventail de saveurs inouï. Les pavillons nationaux rivalisaient d’élégance et de raffinement, et les restaurants étaient pris d’assaut. L’Exposition Universelle ne fut pas seulement une célébration de l’innovation technologique et artistique, mais aussi une consécration de la gastronomie française sur la scène internationale. Elle contribua à asseoir la réputation de la France comme destination gastronomique de premier ordre, attirant des touristes du monde entier.

La naissance d’une identité culinaire nationale

Au-delà de l’aspect économique, l’ascension du tourisme gastronomique contribua à la construction d’une identité culinaire nationale. La diversité des cuisines régionales, autrefois isolées, se trouva unifiée sous le label « cuisine française ». Ce processus de standardisation, bien que parfois controversé, permit à la gastronomie française de se forger une image cohérente et attrayante à l’étranger. Les grands chefs, en popularisant leurs recettes et leurs techniques, contribuèrent à la diffusion d’un patrimoine culinaire commun, forgeant un sentiment d’appartenance nationale au travers du goût.

Le crépitement des fourneaux, le parfum des herbes de Provence, le tintement des verres à vin… Voilà l’héritage que les grands chefs du XIXe siècle léguèrent à la France. Ils avaient transformé la gastronomie en un ambassadeur de prestige, un atout majeur dans l’essor du tourisme français, contribuant à la création d’une légende qui perdure jusqu’à nos jours. La France, berceau de la gastronomie, devait une grande partie de son aura internationale à ces pionniers de la table, ces artistes de la saveur, dont les noms sont gravés à jamais dans les annales de l’histoire culinaire.