Les murs de pierre, épais et froids, respiraient un silence lourd, ponctué seulement par le grincement sourd des portes et le chuchotement des pas dans les couloirs. La prison de Bicêtre, en ce début de XIXe siècle, était un lieu de désespoir pour certains, mais pour d’autres, un refuge inattendu, un creuset où l’imagination, privée de liberté physique, trouvait une expression nouvelle. C’est derrière ces murs austères que se révéla une surprenante vitalité artistique, une renaissance inattendue de l’artisanat et des arts décoratifs, une véritable éclosion créatrice au cœur même de la captivité.

Les détenus, hommes et femmes, issus de tous les milieux sociaux, trouvaient dans l’expression artistique une échappatoire à la monotonie et à l’angoisse de l’incarcération. Le temps, qui s’étirait à l’infini dans les cellules sombres, se transformait en allié, en matière première à modeler, à sculpter, à peindre. Le silence des geôles devenait le théâtre d’une création silencieuse, tenace, un murmure de vie résistant à la froideur de la pierre.

L’éclosion de la créativité

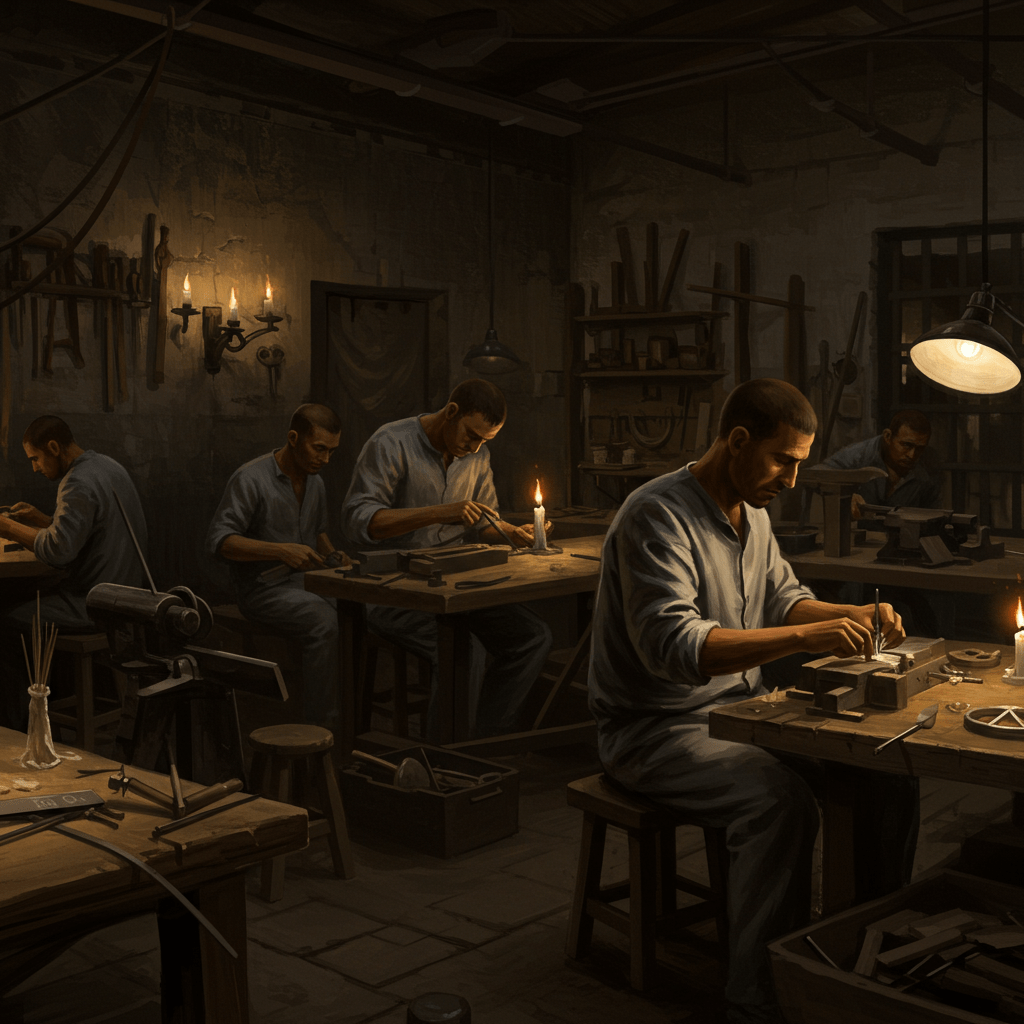

L’atelier clandestin était installé dans une ancienne salle de garde, un espace sombre et humide, mais baigné par une lueur étrange, celle de la flamme d’une bougie et de l’ardeur créatrice des artisans improvisés. Des morceaux de bois, des chiffons, des os, des bouts de métaux récupérés dans la cour de la prison, tout était bon à prendre pour donner vie à des sculptures, des objets décoratifs, des jouets pour les enfants des gardiens, ou même des copies saisissantes de tableaux célèbres. Ici, un ancien menuisier sculptait des figurines exquises dans le bois de récupération, ses doigts calleux modelant la matière avec une précision étonnante. Là, une ancienne couturière transformait des vieux draps en magnifiques tapisseries, ses aiguilles dansant sur le tissu comme des lutins dans la nuit.

L’absence de matériaux sophistiqués n’étouffait pas la créativité, au contraire, elle la stimulait. La pénurie devenait une source d’ingéniosité, une force motrice pour trouver des solutions nouvelles, des techniques originales. Les détenus inventaient des procédés, des pigments inattendus, utilisant des herbes, des baies, des jus de fruits pour créer des couleurs vibrantes. Ils se servaient de leurs propres cheveux pour faire des pinceaux, de leurs dents pour sculpter le bois tendre. La pauvreté matérielle ne freinait en rien leur imagination débordante.

L’épanouissement des arts décoratifs

Les arts décoratifs trouvèrent également une expression nouvelle dans ce milieu inattendu. Des objets utilitaires, des boîtes, des flacons, des cadres, étaient décorés avec un soin extrême, transformés en de véritables œuvres d’art. Les techniques de la marqueterie, de la dorure, de l’émaillage, étaient transmises de génération en génération, perfectionnées, réinventées. Les détenus, souvent aidés par les gardiens compatissants, créaient des objets d’une finesse et d’une élégance surprenantes, témoignant d’un savoir-faire précieux, d’une sensibilité intacte.

Ces créations, discrètes mais puissantes, trouvaient des débouchés inattendus. Les gardiens eux-mêmes, souvent touchés par le talent de ces artisans improvisés, achetaient leurs créations, les emportant hors des murs de la prison. Quelques objets parvenaient même à atteindre les marchés extérieurs, transmettant ainsi au monde extérieur un message subliminal d’espoir, de résilience et de beauté née de l’adversité.

Le rôle de la solidarité et de l’entraide

La solidarité et l’entraide jouaient un rôle essentiel dans cet épanouissement artistique. Les détenus, malgré leurs différences sociales et leurs histoires personnelles souvent tragiques, se soutenaient mutuellement, se transmettant leurs connaissances, leurs techniques, leurs inspirations. Des ateliers improvisés se formaient, où chacun apportait sa pierre à l’édifice, où les talents individuels se complétaient, se nourrissaient les uns les autres.

Ceux qui maîtrisaient une technique particulière enseignaient patiemment aux autres, partageant leur savoir-faire sans réserve. Le partage de connaissances créait un lien puissant entre les détenus, un sentiment d’appartenance à une communauté soudée, une force collective qui transcendait les conditions difficiles de leur incarcération. La création artistique devenait alors un acte de résistance, un symbole d’espoir, un témoignage de la force de l’esprit humain.

L’héritage oublié

Malheureusement, la plupart des œuvres réalisées à Bicêtre, fruits d’une créativité extraordinaire, ont disparu. Emportées par le temps, détruites, dispersées, elles restent le plus souvent méconnues. Quelques rares objets, découverts par hasard, témoignent encore de cette éclosion artistique inattendue, une étincelle de beauté qui illumina les ténèbres de la prison.

Cependant, le récit de cette aventure artistique clandestine, même incomplet, reste un témoignage poignant de la capacité de création de l’homme, même dans les conditions les plus difficiles. Les mains créatrices, derrière les murs de la prison, ont su transformer l’adversité en source d’inspiration, tissant un fil d’espoir au cœur du désespoir, un héritage précieux de courage et de beauté.