L’année est 1848. Un vent de révolution souffle sur Paris, mais au sein des murs de la prison de Bicêtre, un autre type de tempête fait rage, invisible, insidieuse. Derrière les lourdes portes de fer, loin du tumulte politique, se déroule un drame silencieux, une tragédie humaine qui ne trouve pas d’écho dans les journaux ni dans les discours des tribuns. C’est l’histoire de la folie, de la maladie mentale qui ronge les esprits brisés enfermés dans ces geôles lugubres.

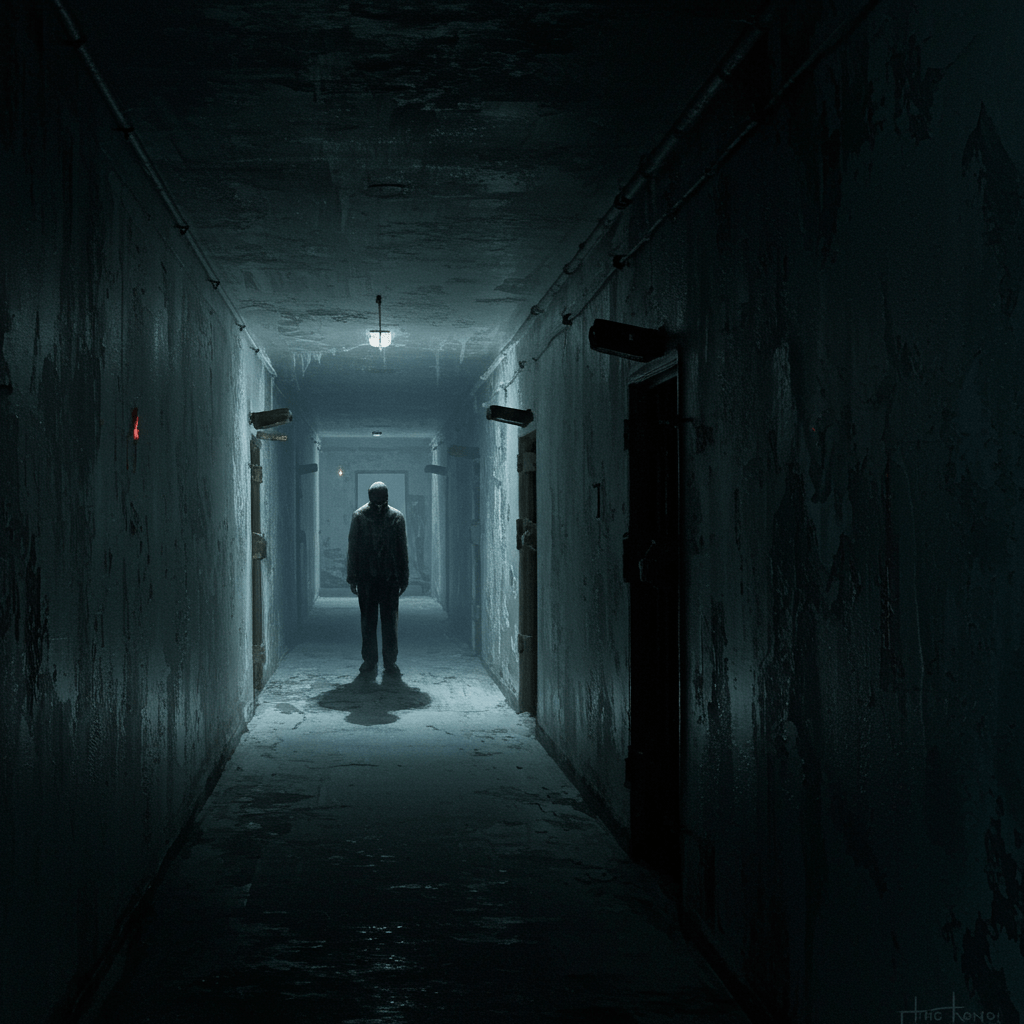

L’odeur âcre de la moisissure et du désespoir embaume les couloirs sombres. Des cris rauques, des murmures incompréhensibles, des gémissements plaintifs se mêlent aux bruits sourds des pas des gardiens, créant une symphonie infernale qui résonne dans l’esprit de quiconque ose franchir le seuil de cette maison de damnés. Les cellules, minuscules et glaciales, abritent des âmes torturées, des êtres humains réduits à l’état de spectres, victimes d’un système qui ne comprend pas, ne soigne pas, mais enferme et oublie.

La Folie des Murs

Bicêtre, à cette époque, n’est pas seulement une prison ; c’est un asile, un lieu où l’on enferme aussi bien les criminels que les fous. La distinction est floue, arbitraire. Un homme accusé de vol peut se retrouver confiné aux côtés d’un autre, victime de troubles mentaux, sa raison altérée par une souffrance invisible. La promiscuité, la saleté, le manque d’hygiène et l’absence totale de soins médicaux aggravent les souffrances physiques et psychiques des détenus. Les médecins, peu nombreux et débordés, se contentent d’observer, impuissants face à la détresse qui les entoure.

Les histoires sont nombreuses et déchirantes. Un jeune homme, autrefois brillant avocat, réduit aujourd’hui au silence par une mélancolie profonde, erre comme une ombre dans les couloirs, les yeux vides, hanté par des souvenirs effroyables. Une femme, autrefois belle et élégante, est devenue une loque humaine, ses vêtements déchirés, ses cheveux emmêlés, victime d’hallucinations terrifiantes qui la laissent épuisée et prostrée.

Le Regard de l’Incompréhension

Le personnel pénitentiaire, souvent brutal et ignorant, traite les malades mentaux avec une dureté inimaginable. Les châtiments corporels sont monnaie courante, et les cris de douleur se mélangent aux autres sons infernaux de la prison. On ne comprend pas la maladie mentale, on la craint, on la rejette comme une malédiction, une marque d’infamie. L’ignorance est profonde, les préjugés sont nombreux, et la compassion fait cruellement défaut. Les détenus atteints de maladies mentales sont considérés comme des monstres, des êtres à part, dignes de mépris et de rejet.

Les rares tentatives de thérapie sont rudimentaires et souvent inefficaces. L’isolement, le jeûne, voire la contention physique sont considérés comme des remèdes. On ne cherche pas à comprendre la souffrance de ces hommes et de ces femmes, on se contente de les maîtriser, de les réduire au silence, de les rendre invisibles.

Des Murmures dans l’Obscurité

Au cœur de cette noirceur, cependant, quelques lueurs d’espoir percent parfois. Certains gardiens, touchés par la détresse des prisonniers, manifestent une compassion discrète, un geste de solidarité qui peut faire toute la différence. Certaines religieuses, dévouées à la cause des plus démunis, tentent d’apporter un peu de réconfort, un peu de lumière dans ces ténèbres profondes. Mais leurs efforts restent isolés, infimes face à l’ampleur de la souffrance.

Ces moments de bonté, ces actes de générosité, sont autant de preuves que même au sein de l’enfer, l’humanité peut subsister. Ils témoignent de la résilience de l’esprit humain, capable de trouver de la compassion même dans les conditions les plus difficiles. Ils nous rappellent également que la maladie mentale n’est pas une tare, ni une faiblesse, mais une maladie qui nécessite soins, compréhension et compassion.

L’Héritage de l’Oubli

Les murs de Bicêtre, témoins silencieux de tant de souffrances, continuent de se dresser, imposants et menaçants. Les cris des oubliés résonnent encore dans leurs entrailles, un rappel constant de l’histoire sombre de la maladie mentale en prison. L’histoire de ces hommes et de ces femmes, victimes d’un système cruel et incompréhensif, est un cri de douleur qui doit nous interpeller aujourd’hui encore. Leur souffrance, leur solitude, leur désespoir doivent nous servir de leçon, nous incitant à construire un monde plus juste, plus humain, où la maladie mentale est traitée avec le respect et la considération qu’elle mérite.

Les progrès réalisés depuis cette époque sombre sont considérables, mais le combat pour une meilleure prise en charge de la santé mentale en prison est loin d’être terminé. La mémoire de ces victimes oubliées doit nous guider dans notre action, nous rappelant que la lutte pour la dignité et la justice est un combat permanent, une lutte pour laquelle il ne faut jamais baisser les armes.