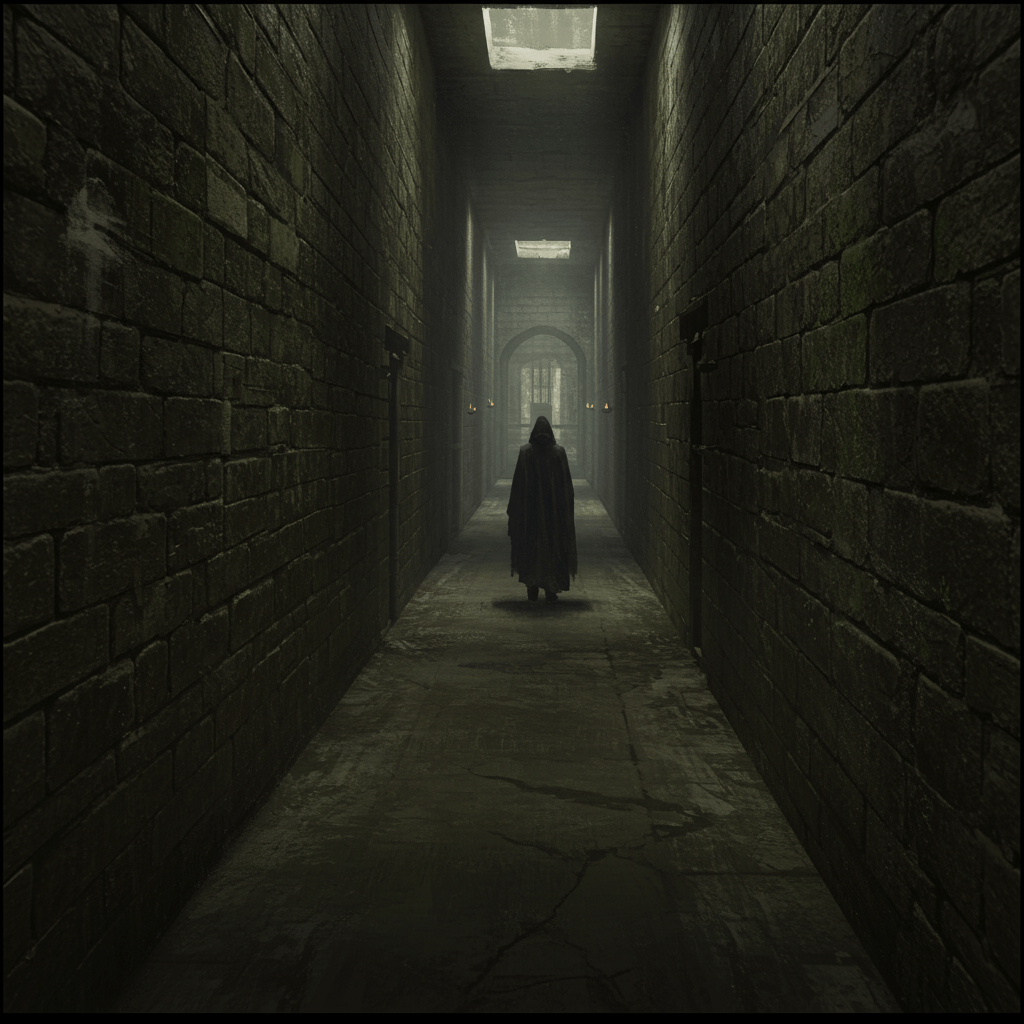

L’année est 1789. Un vent de révolution souffle sur Paris, balayant les vieilles pierres et les vieilles coutumes. Mais bien avant que la foule enragée ne s’acharne sur la forteresse de pierre, la Bastille projetait déjà son ombre menaçante sur la vie des Parisiens. Ses murs épais, témoins silencieux de siècles d’oppression, abritaient des secrets sordides, des destins brisés, des histoires oubliées. L’air même semblait lourd du poids des souffrances endurées dans ses geôles obscures.

Le bruit sourd des chaînes, le gémissement des condamnés, les cris étouffés… Tout cela résonnait encore dans les esprits, longtemps après la chute de la forteresse. La Bastille, plus qu’une prison, était un symbole, un monument à l’arbitraire royal, une représentation tangible de la peur et de l’injustice. Ses ombres s’étendaient bien au-delà de ses murs, teignant la société parisienne d’une couleur sombre et menaçante.

Les oubliés de la Bastille

Nombreux furent ceux qui franchirent le seuil de la Bastille, non pas en tant que prisonniers politiques célèbres, mais en tant que victimes anonymes du système judiciaire de l’Ancien Régime. Des délinquants de droit commun, certes, mais aussi des individus accusés de crimes mineurs, jetés en prison sans procès équitable, livrés à l’oubli et à la misère. Leurs histoires, souvent ignorées, constituent une partie essentielle du récit de la Bastille. Leur incarcération, la plupart du temps arbitraire, reflète la brutalité du système et son manque cruel de justice.

Imaginez ces hommes et ces femmes, arrachés à leurs familles, à leurs vies, jetés dans des cellules froides et humides, privés de lumière et d’espoir. Leur seul crime était parfois une différence d’opinion, une rivalité familiale, une dette impayée. La Bastille était un gouffre qui avalait les vies, les effaçant de l’histoire, laissant derrière elle seulement le silence et la désolation.

La justice royale: un théâtre d’ombres

La justice royale, loin d’être juste et impartiale, était souvent un instrument de pouvoir utilisé par la couronne pour réprimer toute opposition. Les procès étaient souvent des parodies, les accusés privés de défense adéquate, condamnés sur la base de preuves fallacieuses ou d’accusations anonymes. La Bastille servait alors de lieu de détention préventive, indéfinie et arbitraire, laissant les prisonniers croupir des années dans l’attente d’un jugement, qui n’arrivait souvent jamais.

Les lettres de cachet, ces ordres royaux permettant l’emprisonnement sans procès, étaient une arme redoutable entre les mains du pouvoir. Elles permettaient de faire disparaître les opposants politiques, les critiques, les dissidents de toute sorte, les jetant dans les profondeurs de la Bastille sans possibilité d’appel. Ce système opaque et cruel alimentait la peur et le silence, empêchant toute contestation.

Les conséquences sociales de l’incarcération

L’incarcération à la Bastille avait des conséquences sociales dévastatrices. Pour les familles, la perte d’un membre, souvent le soutien principal, signifiait la ruine financière et sociale. Les enfants étaient abandonnés, les femmes devenaient veuves, les familles se disloquaient. La honte et la stigmatisation qui accompagnaient l’incarcération à la Bastille poursuivaient les familles pendant des générations. Les prisonniers, quant à eux, sortaient brisés, physiquement et moralement, souvent incapables de retrouver leur place dans la société.

L’emprisonnement à la Bastille laissait des traces indélébiles sur la psyche des individus. Le manque de lumière, l’isolement, les mauvais traitements physiques et psychologiques, tout cela contribuait à détruire la santé mentale des détenus. Nombreux étaient ceux qui sortaient de la Bastille avec des troubles mentaux irréversibles, condamnés à vivre dans l’ombre de leur passé.

Le mythe et la réalité

La Bastille, plus qu’une simple prison, est devenue un symbole puissant de l’oppression et de l’injustice de l’Ancien Régime. Son histoire, faite de drames et de souffrances, a alimenté la légende et le mythe. Cependant, il est important de se souvenir que derrière chaque histoire, chaque légende, se cache une réalité plus complexe, plus nuancée. Les victimes de la Bastille, souvent anonymes et oubliées, méritent que l’on se souvienne d’elles, que l’on éclaire les ombres qui recouvrent leur destin.

La prise de la Bastille, en juillet 1789, fut un moment charnière de la Révolution française. Mais la véritable histoire de cette forteresse, de ses prisonniers et des conséquences de leur incarcération, reste un chapitre sombre et poignant de l’histoire de France. Les ombres de la Bastille continuent à hanter les mémoires, rappelant la nécessité éternelle de la justice et de la liberté.