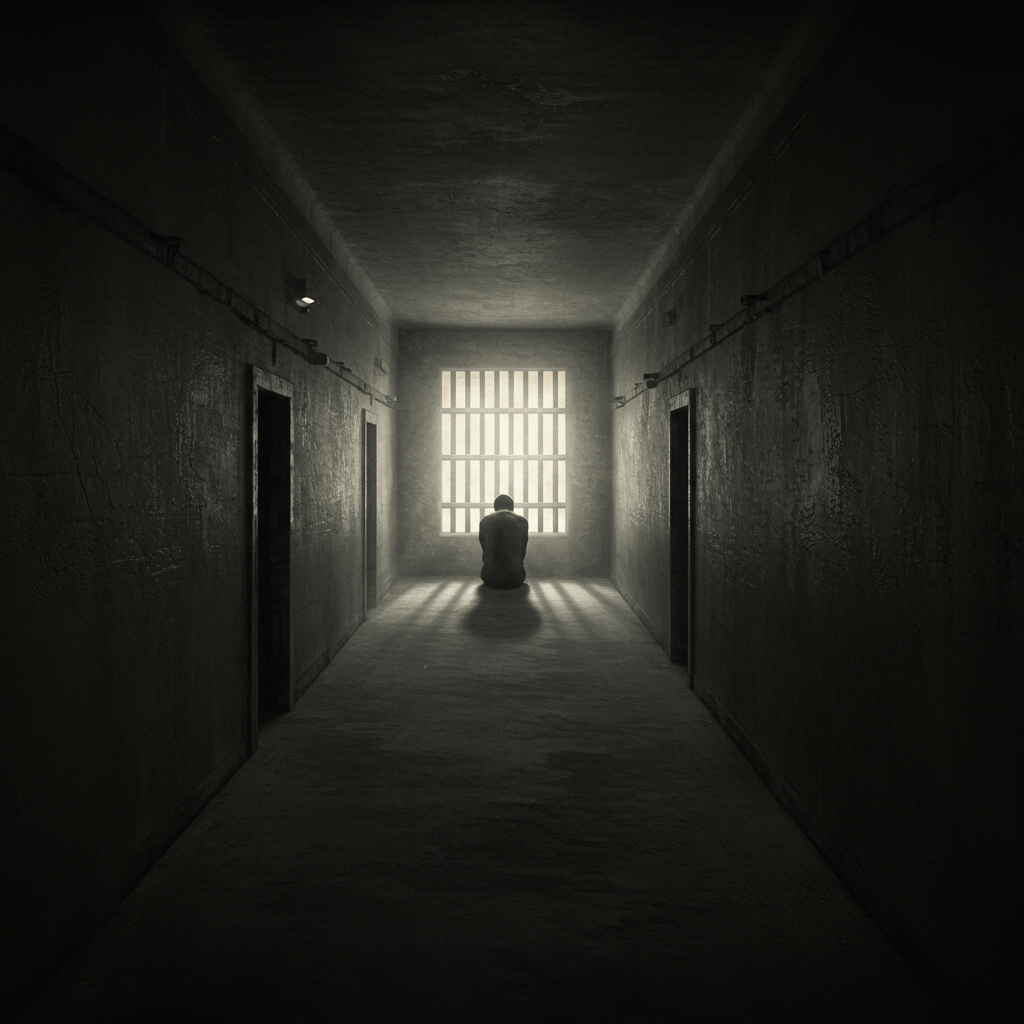

L’année est 1830. Un brouillard épais, digne des plus sombres romans gothiques, enveloppe les murailles imposantes de la prison de Bicêtre. Derrière ces pierres grises et froides, se cachent des vies brisées, des secrets enfouis, des destins scellés par la justice, ou plutôt, par ce qu’elle prétend être la justice. Le vent gémit à travers les barreaux rouillés, comme un lament funèbre, tandis que les cris étouffés des prisonniers se mêlent au hululement des chouettes qui nichent dans les fissures des vieilles pierres. L’odeur âcre de la misère et de la maladie flotte dans l’air, une pestilence invisible qui pénètre jusqu’aux os.

Ces murs, témoins silencieux de tant de drames humains, racontent une histoire bien plus complexe que celle de simples délinquants enfermés. Ils sont le reflet d’une société déchirée entre la quête d’une justice équitable et la tentation de la vengeance aveugle. Ils incarnent l’ambivalence de la prison elle-même : symbole de la loi et de l’ordre, mais aussi instrument de torture, de désespoir et d’oubli.

L’architecture de la contrainte

Les prisons du XIXe siècle, loin des institutions modernes, étaient des lieux d’une cruauté insoutenable. Conçues pour briser l’esprit aussi bien que le corps, leur architecture même était un outil de répression. Cellules minuscules et insalubres, absence d’aération, lumière rare et filtrée : la privation sensorielle était un élément essentiel du système carcéral. Les couloirs labyrinthiques, les portes massives en chêne, les lourdes chaînes qui retenaient les prisonniers, tout contribuait à créer une atmosphère oppressante, destinée à humilier et à soumettre.

À la Conciergerie, par exemple, ancienne prison royale, l’ombre de la Révolution française planait encore lourdement. Les murs semblaient murmurer les noms des victimes de la Terreur, leurs cris résonnant à travers les siècles. La froideur du lieu, la solitude des cellules, étaient autant de moyens de briser la volonté des détenus. La promiscuité dans les cachots collectifs, quant à elle, générait une dégradation physique et mentale accrue, favorisant la propagation des maladies et le désespoir.

Le régime carcéral : entre châtiment et rédemption ?

Le régime carcéral, loin d’être un système humanitaire, était souvent synonyme de cruauté systématique. Les châtiments corporels étaient monnaie courante, infligés pour les infractions les plus mineures. L’isolement cellulaire, prolongé et sans contact humain, était une forme de torture psychologique redoutable. Privés de tout stimulus intellectuel ou social, les prisonniers étaient livrés à leurs démons intérieurs, sombrant dans la folie ou la dépression.

Cependant, au milieu de cette barbarie, quelques lueurs d’espoir perçaient. Des initiatives timides visant à améliorer les conditions de détention émergèrent. L’introduction de travaux manuels, l’organisation de cours d’instruction, étaient autant de tentatives pour humaniser la vie carcérale et préparer les détenus à une réinsertion sociale, même si ces efforts restaient souvent insuffisants et marginaux face à la réalité de la brutalité quotidienne.

Les prisons comme reflet de la société

Les prisons du XIXe siècle ne peuvent être appréhendées que dans le contexte social et politique de l’époque. Elles étaient le miroir d’une société marquée par les inégalités, la pauvreté et une justice souvent inique. Les populations les plus vulnérables étaient surreprésentées dans les prisons, victimes d’un système qui les condamnait à la marginalisation et à l’exclusion.

La surpopulation carcérale, fréquente dans les prisons françaises, aggravait les conditions de vie déjà déplorables. La promiscuité, le manque d’hygiène, et le manque de ressources médicales, favorisaient la propagation des épidémies et la mort prématurée des prisonniers. La surpopulation était aussi un élément qui exacerbait les tensions entre les détenus et contribuait à l’atmosphère de violence et d’instabilité qui régnait dans les prisons.

L’ombre des oubliés

Derrière les murs des prisons, des vies entières s’éteignaient dans l’oubli. Des hommes et des femmes, victimes d’une justice expéditive ou d’un système social défaillant, étaient réduits à l’anonymat. Leurs histoires, leurs espoirs, leurs souffrances, étaient enfouies sous les pierres des prisons, comme des secrets enfouis à jamais.

Mais même si leurs voix ont été longtemps étouffées, leurs destins continuent de nous hanter. Ces prisons, symboles d’une justice parfois aveugle et cruelle, restent des lieux qui nous interrogent sur la nature de la justice, sur la place de la rédemption et sur la responsabilité de la société face à ceux qui ont erré.