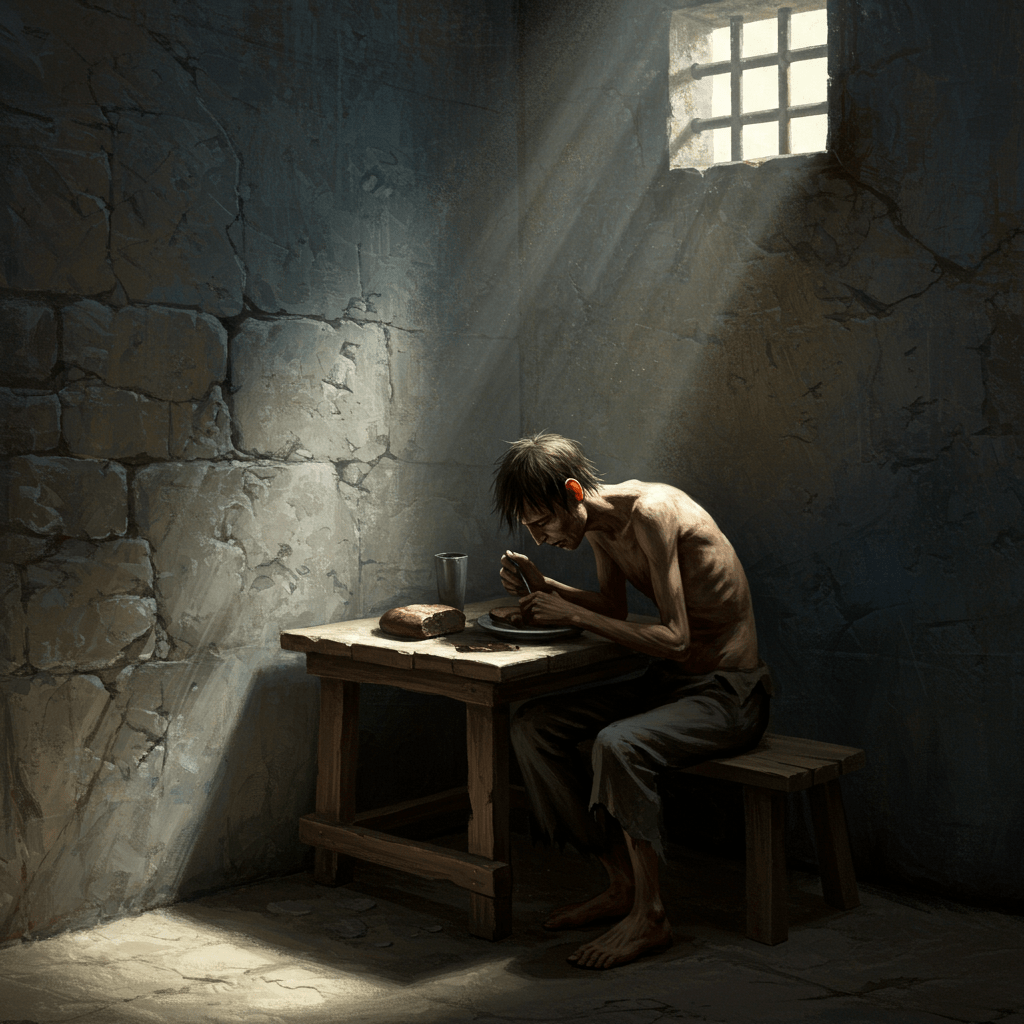

L’année est 1830. Un brouillard épais, à la fois physique et métaphorique, enveloppe les murs de pierre de la prison de Bicêtre. Des silhouettes fantomatiques se pressent derrière les barreaux rouillés, leurs visages creusés par la faim et la désolation. L’odeur âcre du pain noir, dur comme une pierre, se mêle à celle de la moisissure et de la maladie, créant une symphonie nauséabonde qui pénètre jusqu’aux os. Dans cette forteresse de désespoir, la nourriture n’est pas seulement une nécessité physiologique, mais un symbole cruel de l’injustice et de la souffrance humaine. Elle représente le pain noir de l’oppression, offert en guise de pitance à des âmes brisées.

Les rations étaient maigres, à peine suffisantes pour maintenir en vie ces corps déjà fragilisés par les privations et les maladies. Un morceau de pain noir, une soupe liquide et fade, quelques légumes avariés : tel était le menu quotidien de ces hommes et femmes tombés dans les griffes de la loi, ou plutôt, dans les griffes d’un système judiciaire impitoyable et d’une société aveugle à leur misère.

La Maigre Pitance: Une Question de Survie

Le pain, symbole de vie, était ici un instrument de torture. Dur comme du roc, il était souvent infesté de moisissures, rendant sa consommation une épreuve quotidienne. Les détenus, affamés, étaient contraints de le manger malgré son état déplorable, au risque de développer des maladies graves. La soupe, quant à elle, était une eau boueuse dans laquelle quelques légumes fanés et quelques grains de céréales nageaient, offrant une maigre consolation à leur estomac vide. L’eau, souvent contaminée, contribuait elle aussi à l’affaiblissement des prisonniers, déjà épuisés par le travail forcé et le manque de soins médicaux.

Les témoignages de l’époque sont déchirants. On y lit des récits de détenus rongés par la faim, réduits à l’état de squelettes ambulants, leurs corps marqués par des maladies infectieuses qui se propageaient comme une traînée de poudre dans les cellules surpeuplées. La faim était une menace constante, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leurs têtes, les privant de leur dignité et de leur force.

Le Système Carcéral et la Question Alimentaire

Le régime alimentaire en prison n’était pas le fruit du hasard. Il reflétait une conception du châtiment qui considérait la privation comme un élément essentiel de la peine. La nourriture était perçue comme un moyen de soumettre les prisonniers, de briser leur volonté et de les réduire à l’obéissance. Le pain noir, symbole de la misère et de la souffrance, était un outil de contrôle social, une manière de marquer l’infériorité des détenus et de les maintenir dans un état de soumission perpétuelle.

L’administration pénitentiaire, soucieuse de réduire les coûts, ne voyait dans la nourriture que la satisfaction d’un besoin vital minimal. L’idée même de fournir une alimentation équilibrée et nourrissante aux prisonniers ne semblait pas exister. Les contrats passés avec les fournisseurs étaient souvent marqués par la corruption et le favoritisme, ce qui contribuait à la mauvaise qualité des produits alimentaires distribués.

Les Révoltes du Ventre

La faim, cependant, était une force puissante, capable de briser même la soumission la plus totale. Les prisonniers, réduits à la peau et aux os, ont souvent manifesté leur mécontentement par des actes de rébellion. Des mutineries ont éclaté dans plusieurs prisons, alimentées par la colère et la frustration face à la mauvaise qualité de la nourriture et à la privation constante. Ces soulèvements, souvent sanglants, témoignent de la force de la faim et de sa capacité à engendrer la violence.

Ces révoltes, même si elles étaient souvent réprimées dans le sang, ont mis en lumière les conditions de vie inhumaines qui régnaient dans les prisons de l’époque. Elles ont contribué à faire évoluer, lentement mais surement, la manière dont l’alimentation des prisonniers était perçue, forçant les autorités à prendre en considération le rôle crucial de la nutrition dans le bien-être des détenus, même si le chemin vers une amélioration significative était encore long et semé d’embûches.

Un Héritage d’Ombre

Le spectre de la faim et de la mauvaise alimentation dans les prisons françaises du XIXe siècle continue de hanter les murs des établissements pénitentiaires, même si les conditions se sont considérablement améliorées depuis. Les récits de ces souffrances, transmises à travers les témoignages des victimes et les descriptions des auteurs de l’époque, servent de rappel poignant de l’injustice et de l’inhumanité qui peuvent régner dans les lieux de détention. Le pain noir, symbole d’une époque sombre, reste un avertissement contre l’indifférence et l’oubli des plus vulnérables.

Les progrès accomplis en matière de nutrition carcérale ne doivent pas nous faire oublier le lourd héritage du passé. La lutte pour une alimentation digne et respectueuse des droits fondamentaux des prisonniers est un combat qui continue de faire rage, exigeant vigilance et engagement de la part de tous.