Mes chers lecteurs, préparez-vous. Ce soir, nous allons plonger, non pas dans les salons dorés et les bals étincelants qui font habituellement les délices de cette chronique, mais dans les entrailles sombres et fétides de Paris. Nous allons descendre, si vous l’osez, dans la Cour des Miracles, ce cloaque de misère et de désespoir où la lumière du jour semble à jamais bannie et où la loi elle-même hésite à s’aventurer. Un monde à part, une nation dans la nation, où les mendiants, les voleurs, les estropiés et les prostituées règnent en maîtres, défiant l’ordre établi et nourrissant la peur et la fascination de la bonne société parisienne. La question que nous allons aborder ce soir, mes amis, est celle-ci : est-il possible d’assainir un tel lieu ? Est-il possible d’extirper le mal à sa racine, ou sommes-nous condamnés à contempler à jamais cette plaie béante au cœur de notre belle capitale ?

Car voyez-vous, au-delà des contes effrayants et des rumeurs persistantes, la Cour des Miracles représente un véritable défi pour les autorités. Elle incarne l’échec de la charité, l’impuissance de la police et la fracture profonde qui sépare les nantis des déshérités. Chaque tentative d’y imposer l’ordre, chaque descente de police, chaque vague d’arrestations, s’est soldée par un échec retentissant. La Cour se referme sur elle-même comme une huître, avalant les intrus et recrachant la misère, plus noire et plus désespérée que jamais. Alors, utopie ou réalité ? C’est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, en explorant les tentatives audacieuses, souvent brutales, parfois même teintées d’une naïveté touchante, qui ont été menées pour venir à bout de ce fléau.

Le Rêve de l’Hôpital Général: Une Charité Contrainte

Au XVIIe siècle, l’idée de l’Hôpital Général, sous l’impulsion de figures comme Vincent de Paul, semblait une solution prometteuse. Il ne s’agissait plus seulement de distribuer l’aumône, mais d’enfermer les pauvres, les mendiants et les vagabonds, afin de leur offrir un toit, un travail et, surtout, une rééducation morale. L’Hôpital Général se voulait une machine à transformer les délinquants en citoyens honnêtes. Mais qu’en était-il dans la réalité ?

J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Sœur Agnès, une religieuse dévouée qui travaille depuis des années à la Salpêtrière, l’un des établissements de l’Hôpital Général. Ses paroles, bien que empreintes de compassion, révélaient une vérité amère. “Monsieur,” me confia-t-elle, “l’Hôpital est souvent plus une prison qu’un refuge. Nous accueillons des milliers de personnes, des vieillards infirmes aux enfants abandonnés, des prostituées repenties aux criminels endurcis. Comment espérer les rééduquer tous, avec si peu de moyens et si peu de personnel ? La discipline est sévère, le travail épuisant, et la mort rôde constamment. Beaucoup préfèrent la liberté, même dans la misère, à cette existence cloîtrée et austère.”

Un ancien pensionnaire de Bicêtre, un certain Jean-Baptiste, m’a raconté une histoire encore plus sombre. “L’Hôpital,” m’a-t-il dit avec un regard noir, “c’est l’enfer sur terre. Les gardiens sont brutaux, la nourriture immangeable, et les maladies se propagent comme une traînée de poudre. J’ai vu des hommes mourir de faim, de froid, de désespoir. On nous traitait comme du bétail, on nous battait pour la moindre infraction. J’ai juré de ne jamais y remettre les pieds, même si cela signifie mourir dans la rue.”

Il est clair que l’Hôpital Général, malgré ses nobles intentions, n’a pas réussi à éradiquer la misère et la criminalité de la Cour des Miracles. Au contraire, il a souvent contribué à les aggraver, en offrant un refuge temporaire à ceux qui, une fois libérés, étaient encore plus désespérés et plus enclins à la criminalité.

Le Lieutenant de Police et ses Sergents: Une Guerre Sans Fin

Le Lieutenant de Police, avec ses sergents et ses archers, représente l’autorité de l’État dans les rues de Paris. Il est chargé de maintenir l’ordre, de réprimer la criminalité et de faire respecter la loi. Mais face à la Cour des Miracles, il se trouve souvent impuissant. Les descentes de police sont fréquentes, mais rarement fructueuses. Les habitants de la Cour connaissent tous les passages secrets, toutes les cachettes, toutes les ruses pour échapper à la justice.

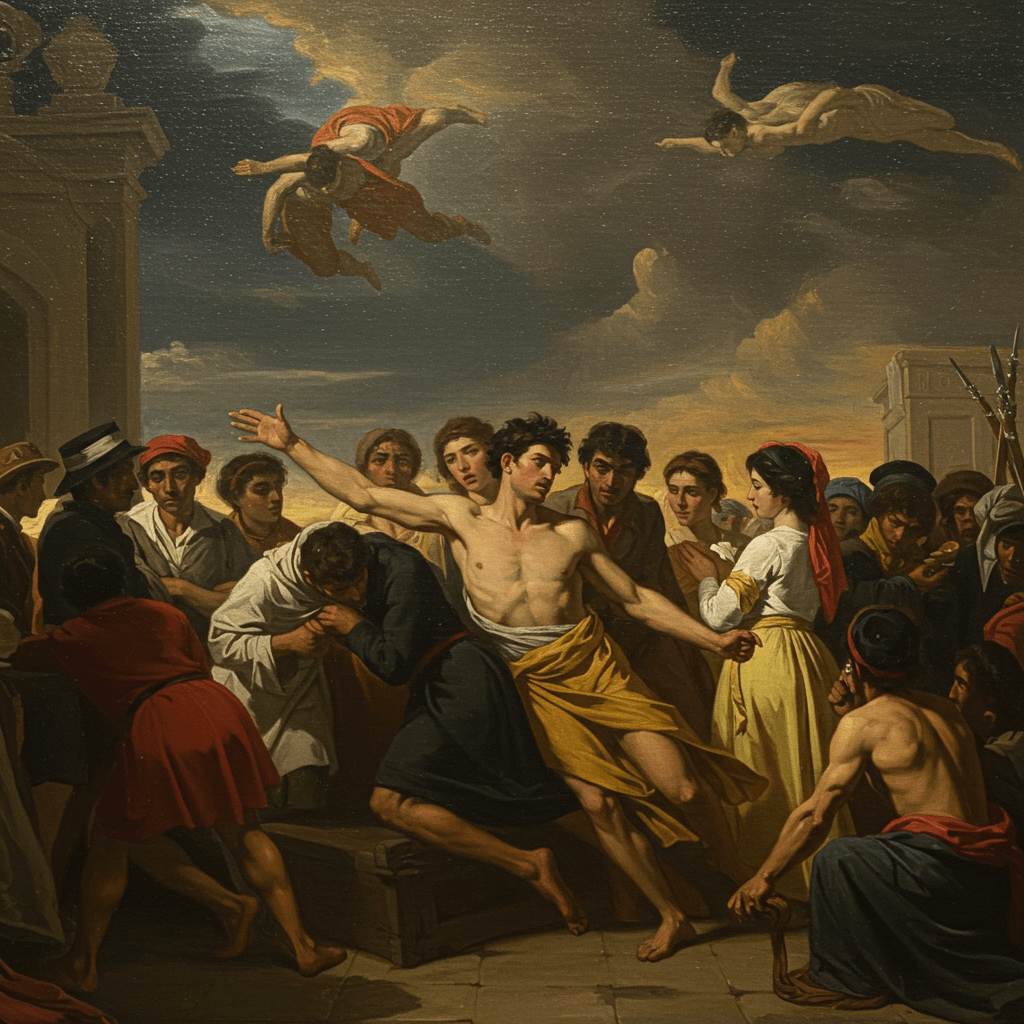

J’ai assisté à une de ces descentes, menée par le Lieutenant de Police en personne. C’était une nuit sombre et pluvieuse. Les sergents, armés de leurs hallebardes et de leurs lanternes, avançaient prudemment dans les ruelles étroites et boueuses. Les cris, les jurons et les chants rauques qui montaient de la Cour s’éteignirent brusquement à leur approche. Les portes se refermèrent, les fenêtres s’obscurcirent. La Cour devint silencieuse, menaçante, comme une bête sauvage qui retient son souffle avant d’attaquer.

Les sergents enfoncèrent plusieurs portes, arrêtèrent quelques individus suspects, mais la plupart des criminels avaient réussi à s’échapper. Le Lieutenant de Police, visiblement frustré, ordonna de fouiller chaque recoin, chaque cave, chaque grenier. Mais la Cour était un labyrinthe inextricable, un véritable piège pour ceux qui ne la connaissaient pas. Après des heures de recherche infructueuse, le Lieutenant de Police dut se résoudre à battre en retraite, emportant avec lui quelques prisonniers et un sentiment d’échec amer.

“Monsieur,” me confia un sergent après la descente, “nous connaissons tous les noms, tous les visages des chefs de la Cour. Nous savons où ils se cachent, où ils vendent leur butin, où ils organisent leurs méfaits. Mais il est impossible de les arrêter tous. Dès que nous en arrêtons un, un autre prend sa place. La Cour est comme une hydre, chaque fois qu’on lui coupe une tête, deux autres repoussent.”

Il est évident que la répression policière, aussi nécessaire soit-elle, ne suffit pas à résoudre le problème de la Cour des Miracles. Elle ne s’attaque qu’aux symptômes, sans toucher aux causes profondes de la misère et de la criminalité.

Les Missions Évangéliques: Une Flamme dans les Ténèbres?

Face à l’échec de la charité contrainte et de la répression policière, certains ont tenté une approche différente : la conversion religieuse. Des prêtres, des moines et des laïcs dévoués se sont aventurés dans la Cour des Miracles, prêchant l’Évangile, distribuant des aumônes et offrant leur aide aux plus démunis. Leur objectif était de toucher les cœurs, de réveiller la conscience morale et de conduire les habitants de la Cour vers le chemin de la rédemption.

J’ai rencontré le Père François, un prêtre jésuite qui a passé plusieurs années à travailler dans la Cour. Son témoignage était à la fois poignant et désabusé. “Au début,” me raconta-t-il, “j’étais plein d’espoir et d’enthousiasme. Je croyais pouvoir changer le monde, sauver les âmes perdues. Mais j’ai vite déchanté. La misère est si profonde, le désespoir si grand, que la foi a du mal à prendre racine. Beaucoup écoutent nos sermons par intérêt, pour obtenir une aumône ou un repas chaud. Mais peu sont sincèrement convertis.”

Il ajouta, avec une tristesse palpable : “J’ai vu des enfants mourir de faim, des femmes se prostituer pour survivre, des hommes se battre pour un morceau de pain. J’ai entendu des histoires d’une cruauté inouïe, des actes de violence gratuite, des trahisons ignobles. J’ai été témoin de la dégradation morale la plus extrême. Parfois, j’ai douté de l’existence de Dieu.”

Malgré ses difficultés et ses déceptions, le Père François n’a jamais renoncé à sa mission. Il a continué à prêcher, à aider, à consoler. Il a baptisé des enfants, marié des couples, enterré des morts. Il a semé des graines d’espoir dans un sol aride, sans savoir si elles germeraient un jour.

Les missions évangéliques ont certainement apporté un peu de réconfort et d’humanité dans la Cour des Miracles. Elles ont permis de soulager certaines souffrances, d’adoucir certaines haines, de réveiller certaines consciences. Mais elles n’ont pas réussi à transformer fondamentalement la Cour. La misère, la criminalité et la dégradation morale ont persisté, défiant la foi et la charité des missionnaires.

Le Préfet et les Grands Travaux: Raser pour Reconstruire?

Au XIXe siècle, une nouvelle approche, plus radicale, émerge : l’urbanisme. Sous l’impulsion de préfets ambitieux et de visionnaires audacieux, on commence à envisager la destruction pure et simple de la Cour des Miracles, afin de la remplacer par des rues larges et aérées, des immeubles modernes et des espaces verts. L’idée est de faire disparaître le foyer de misère et de criminalité, en le noyant dans un environnement plus sain et plus prospère.

Le baron Haussmann, préfet de la Seine sous Napoléon III, est le plus célèbre représentant de cette politique. Ses grands travaux ont transformé Paris en une ville moderne et élégante, mais ils ont aussi eu des conséquences désastreuses pour les habitants de la Cour des Miracles. Les démolitions ont chassé des milliers de personnes de leurs logements, les ont privées de leurs moyens de subsistance et les ont dispersées dans d’autres quartiers, où elles ont continué à vivre dans la misère et la marginalité.

J’ai interviewé un ancien habitant de la Cour, un certain Antoine, qui a vécu les grands travaux de Haussmann. Son témoignage était rempli d’amertume et de colère. “Ils ont rasé nos maisons,” m’a-t-il dit avec un regard haineux, “ils ont détruit nos quartiers, ils ont chassé nos familles. Ils ont prétendu vouloir nous rendre service, nous offrir un avenir meilleur. Mais ils n’ont fait que nous rendre plus pauvres, plus misérables, plus désespérés. Ils ont transformé Paris en une ville pour les riches, en oubliant les pauvres.”

Il ajouta : “La Cour des Miracles n’a pas disparu. Elle s’est simplement déplacée. Elle s’est reconstituée dans d’autres quartiers, dans d’autres ruelles, dans d’autres caves. La misère est comme l’eau, elle trouve toujours un chemin.”

Les grands travaux de Haussmann ont certes amélioré l’aspect esthétique de Paris et ont contribué à assainir certains quartiers. Mais ils n’ont pas résolu le problème de la Cour des Miracles. Au contraire, ils l’ont aggravé, en déplaçant la misère et en la rendant plus invisible.

Alors, utopie ou réalité, mes chers lecteurs ? Après avoir exploré ces différentes tentatives d’assainissement, force est de constater que la Cour des Miracles reste un défi insoluble. La charité contrainte, la répression policière, les missions évangéliques et les grands travaux ont tous échoué à éradiquer la misère et la criminalité de ce lieu maudit. Peut-être que la solution ne réside pas dans la violence ou la contrainte, mais dans la compassion, la justice et la solidarité. Peut-être que le véritable assainissement ne consiste pas à détruire les murs, mais à construire des ponts.

Mais en attendant, la Cour des Miracles continue d’exister, sombre et mystérieuse, au cœur de notre belle capitale. Elle nous rappelle sans cesse que la misère est une réalité tenace, que la justice est un idéal inaccessible et que la fraternité est un rêve lointain. Et qui sait, peut-être est-ce là, dans cette confrontation permanente avec la laideur et le désespoir, que réside la véritable leçon de la Cour des Miracles.