Paris, juillet 1789. Une chaleur écrasante, un soleil de plomb qui transformait les pavés en braises. L’air, épais et lourd de sueur et de tension, vibrait d’une énergie palpable, dangereuse. Le murmure de la révolution, jusque-là contenu, était devenu un grondement sourd, menaçant d’exploser à chaque instant. Les ruelles, habituellement animées par le ballet incessant des marchands et des artisans, étaient étrangement silencieuses, un silence pesant annonciateur de la tempête. Seuls les cris des enfants, les aboiements lointains d’un chien errant et le cliquetis métallique des armes, occasionnels mais de plus en plus fréquents, perçaient cette ambiance oppressante. La ville, autrefois fière et majestueuse, paraissait haletante, à bout de souffle, attendant son destin avec une angoisse palpable.

L’ombre de la Bastille, symbole de la tyrannie royale, planait sur chaque coin de rue, chaque visage. Le peuple, affamé et exaspéré, observait du coin de l’œil les patrouilles de la police royale, leurs uniformes bleu roi contrastant cruellement avec la misère ambiante. Ces hommes, autrefois symboles de l’ordre, étaient désormais perçus comme des représentants d’une oppression insupportable, des figures de proue d’un système pourri jusqu’à la moelle. La tension était à son comble, prête à se déchaîner au moindre incident.

La Garde Nationale, une promesse d’ordre ?

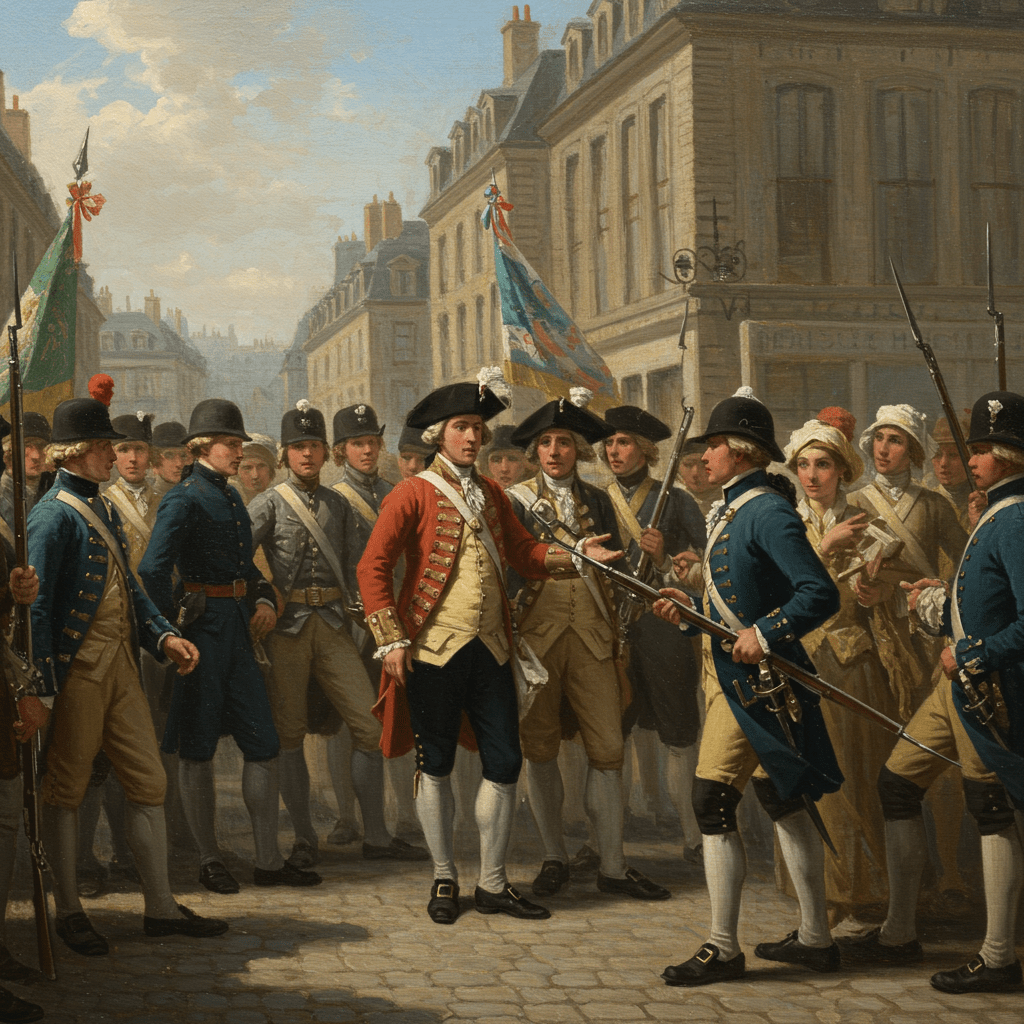

Face à cette menace palpable, la création de la Garde Nationale, composée de citoyens armés, était perçue comme une lueur d’espoir, une tentative de maintenir l’ordre dans ce chaos naissant. La Fayette, cet aristocrate éclairé et courageux, en fut nommé commandant, une décision audacieuse qui témoignait à la fois de la détermination du peuple et de la volonté de certains membres de l’aristocratie de se démarquer du régime absolutiste. Les volontaires, issus de tous les milieux sociaux, affluèrent en masse pour rejoindre les rangs de cette nouvelle force, armés de fusils, de piques et d’une ferveur patriotique sans égale. Ils portaient fièrement le brassard bleu et rouge, symbole de la nouvelle alliance entre le peuple et la nation.

Pourtant, la Garde Nationale, aussi bien intentionnée soit-elle, se retrouva rapidement confrontée à des défis insurmontables. La diversité de ses membres, leurs opinions politiques divergentes, et l’absence d’une formation militaire rigoureuse créaient une organisation disparate, fragile et facilement manipulable. Des tensions internes minaient la cohésion du groupe, et l’autorité de La Fayette, malgré son charisme, était constamment remise en question.

La Police Royale, un rempart en voie de disparition

De son côté, la police royale, autrefois le bras armé du roi, était en pleine déliquescence. Son autorité, jadis incontestée, était ébranlée par les événements qui se déroulaient. Les policiers, souvent issus des classes populaires, étaient confrontés à un dilemme déchirant : rester fidèles à leur serment ou rejoindre le mouvement révolutionnaire. Beaucoup, conscients de l’impopularité grandissante du régime, hésitaient, partagés entre leur devoir et leur conscience. Les rangs de la police se vidèrent peu à peu, les officiers démoralisés, les agents apeurés, laissant la ville à la merci du chaos.

Les rares patrouilles qui osaient encore se montrer dans les rues étaient accueillies par des regards hostiles, des murmures menaçants, voire des jets de pierres. Leurs uniformes, autrefois synonymes d’autorité, étaient désormais perçus comme des symboles d’oppression, des marques d’un passé révolu. Les tentatives de maintien de l’ordre se soldaient souvent par des échauffourées, des affrontements sanglants, aggravant encore la tension dans une ville déjà au bord de l’implosion.

Les Premiers Éclats de la Révolution

La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, marqua un tournant décisif. Cet événement symbolique, qui scella la fin du régime absolutiste, fut le résultat d’une accumulation de tensions entre le peuple, la Garde Nationale et la police royale, une lutte silencieuse et violente qui avait miné la ville pendant des semaines. La Garde Nationale, malgré ses faiblesses, joua un rôle crucial dans la prise de la forteresse, marquant son passage d’une simple milice à une force politique majeure. La police royale, quant à elle, fut totalement dépassée, incapable d’empêcher la chute de ce symbole de l’oppression.

Les jours suivants furent marqués par une vague de violence et de pillages, le peuple se jetant sur les symboles du pouvoir royal. La Garde Nationale, tiraillée entre son désir de maintenir l’ordre et la pression populaire, se retrouva dans une position extrêmement difficile, tentant de contrôler un mouvement qu’elle ne maîtrisait plus. Les tentatives de maintien de l’ordre étaient souvent inefficaces, la violence se répandant comme une traînée de poudre dans la capitale.

Le Chaos et l’espoir fragile

L’été 1789 fut une période de chaos, de violence, mais aussi d’une espérance fragile. La Garde Nationale et la police royale, autrefois garantes de l’ordre, se retrouvèrent dépassées par les événements. La révolution, amorcée par la prise de la Bastille, se poursuivit, transformant le paysage politique et social de la France à jamais. Les mois suivants seraient marqués par des bouleversements profonds, des luttes intestines, des alliances et des trahisons, une période de transition chaotique vers un futur incertain.

Le souvenir de cet été brûlant, de ces journées de tension extrême, resterait gravé dans la mémoire collective, un témoignage poignant de la fragilité de l’ordre établi, et de la puissance explosive d’un peuple poussé à bout. L’ombre de la Bastille, tombée, laissait place à l’espoir, mais aussi à la peur d’un avenir imprévisible, imprégné du sang et des larmes d’un été qui changea à jamais le cours de l’histoire de France.