Le soleil couchant, un globe de feu sanglant, teintait le ciel parisien d’une lumière ambrée, tandis que les fiacres, leurs roues grinçant sur le pavé, se précipitaient à travers les rues animées. L’année est 1900. La Belle Époque, une façade dorée cachant une réalité bien plus trouble. Paris, ville lumière, scintillait de mille feux, mais dans l’ombre de ses opulents salons et de ses théâtres fastueux, se tramaient des intrigues politiques aussi complexes que les motifs d’une tapisserie de Gobelins. L’hypocrisie était reine, une maîtresse impitoyable qui dictait les mœurs et tissait sa toile invisible sur le cœur même de la société.

Une société divisée, où la richesse ostentatoire côtoyait une pauvreté abyssale, où les valeurs morales semblaient aussi fragiles que les bulles de champagne qui pétillaient dans les verres des riches. Les hommes politiques, ces messieurs à la cravate impeccable et au sourire ravageur, étaient les maîtres de cette hypocrisie, capables de prêcher la vertu tout en se livrant aux plus basses turpitudes. Leurs actions, souvent dictées par l’intérêt personnel et le jeu de pouvoir, entrainaient la morale dans un tourbillon vertigineux, la faisant vaciller comme un bateau pris dans une tempête.

Le Scandale de Panama: Une Faille dans la Façade

L’affaire Panama, comme un séisme souterrain, vint ébranler les fondements mêmes de la République. Des millions de francs détournés, des hommes politiques compromis, des journaux qui hurlaient leur indignation… Le voile se déchirait, révélant la corruption qui gangrénait le cœur même du pouvoir. Les journaux, ces chiens de garde de la démocratie, se déchaînèrent, leurs articles mordants exposant au grand jour les dessous troubles de l’affaire. Des noms, jusque-là sacrés, furent jetés dans la boue, souillant l’image de la République et semant le doute dans l’esprit des citoyens.

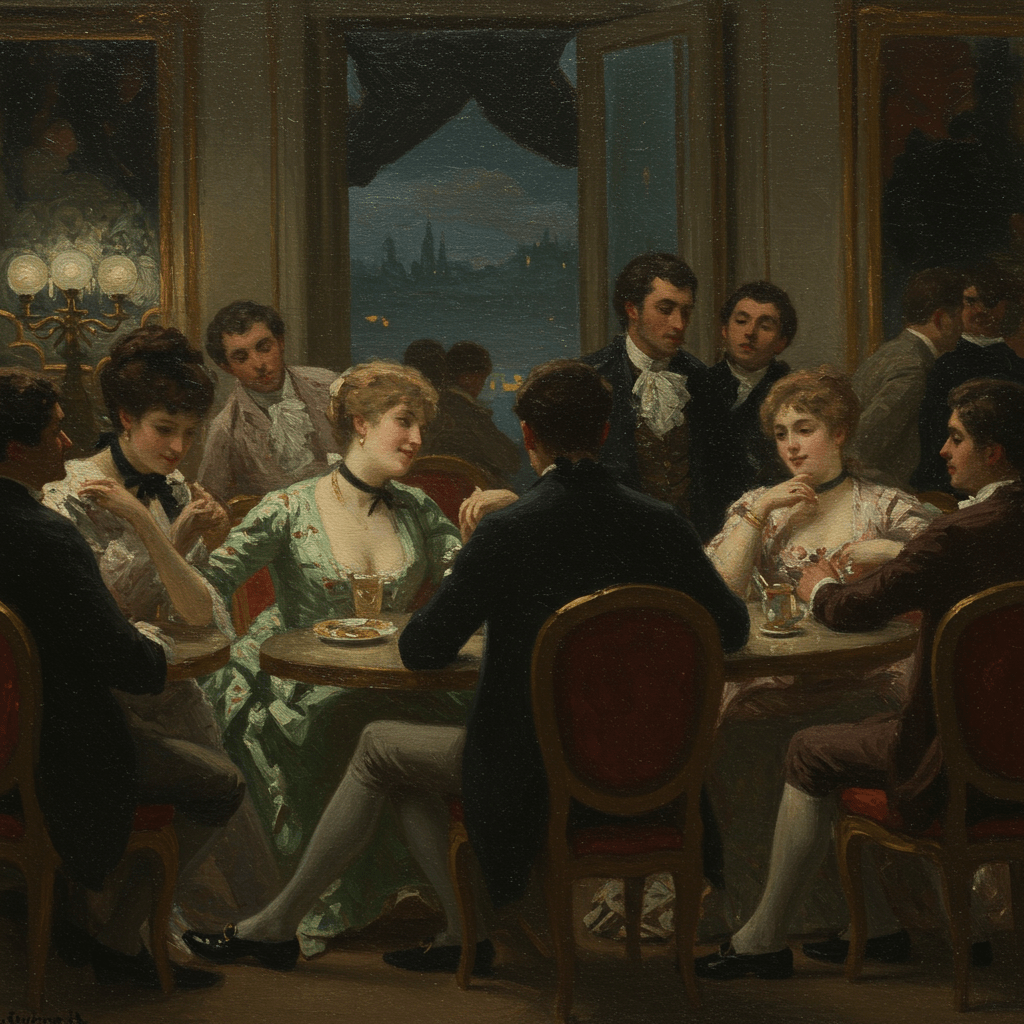

Les salons parisiens, autrefois lieux de frivolité élégante, devinrent le théâtre d’intenses discussions politiques. On chuchottait des noms, on échangeait des regards complices ou accusateurs. L’hypocrisie se dissimulait derrière des sourires forcés, des conversations sur le temps ou l’art, pendant que la République vacillait sous le poids de la vérité révélée. Même les plus fervents défenseurs du régime se retrouvèrent pris au piège de leurs propres mensonges, leurs masques tombant un à un, révélant les visages fatigués et culpabilisés des acteurs de ce drame national.

L’Église et la Morale Ambiguë

L’Église, gardienne de la morale, ne fut pas épargnée par les critiques. Son influence, autrefois incontestée, commençait à s’éroder face à la montée des idées nouvelles et à la sécularisation croissante de la société. L’hypocrisie, hélas, n’était pas l’apanage des seuls politiques. Des prêtres influents, vivant dans le luxe et l’opulence, étaient accusés de comportements contraires aux préceptes qu’ils prêchaient. Le contraste entre leurs sermons pieux et leur vie privée scandaleuse alimentait le cynisme croissant de la population.

Le débat sur la séparation de l’Église et de l’État s’intensifia, divisant la nation entre défenseurs d’une morale traditionnelle et partisans d’une société plus laïque. Les intellectuels, tels que Zola et Anatole France, s’engagèrent dans une bataille idéologique acharnée, leurs écrits contribuant à façonner l’opinion publique et à alimenter le désenchantement envers les institutions traditionnelles. La morale, autrefois un rempart intangible, se trouvait désormais au cœur d’une bataille politique et idéologique sans merci.

L’Affaire Dreyfus: Un Symbole de l’Hypocrisie Nationale

L’affaire Dreyfus, comme un éclair dans la nuit, illumina les profondeurs de l’hypocrisie nationale. Un officier juif accusé à tort d’espionnage, condamné sur la base de preuves fabriquées de toutes pièces… Le procès, un spectacle grotesque de partialité et de mensonges, mit à nu le racisme et l’antisémitisme qui gangrénaient la société française. Des intellectuels, des écrivains, des journalistes se levèrent pour dénoncer l’injustice, bravant la pression sociale et les attaques virulentes de leurs adversaires.

L’affaire Dreyfus devint un symbole de la lutte contre l’injustice, mais aussi un miroir reflétant l’hypocrisie de ceux qui, sous le couvert du patriotisme, se livraient à des actions abjectes. Elle divisa la nation en deux camps irréconciliables, révélant les failles profondes de la société française et la persistance d’un anti-sémitisme virulent, caché sous un voile de respectabilité sociale. Le procès, retranscrit dans les journaux, devint une lecture captivante et un témoignage glaçant des manipulations politiques et de la perversité humaine.

Les Ombres de la Belle Époque

La Belle Époque, avec ses opulents bals et ses spectacles grandioses, cachait une réalité sombre et complexe. L’hypocrisie, omniprésente, se manifestait dans tous les aspects de la vie sociale et politique. La corruption, le racisme, l’antisémitisme… autant de maux qui minaient les fondements de la République et jetaient une ombre menaçante sur l’avenir. Les hommes et les femmes de cette époque, pris au piège de leurs propres contradictions, se débattèrent dans un tourbillon d’intrigues, de mensonges et de désillusions.

La façade dorée de la Belle Époque s’effritait, laissant entrevoir une réalité bien moins glorieuse. Les scandales, les procès, les luttes idéologiques… tous contribuèrent à saper la confiance dans les institutions et à nourrir le scepticisme envers les valeurs morales dominantes. L’histoire de cette époque, un récit complexe et fascinant, nous rappelle l’importance de la vigilance et la nécessité de démasquer l’hypocrisie sous toutes ses formes, afin de construire un avenir plus juste et plus équitable.