Paris, 1789. Une tension palpable, lourde comme le brouillard matinal qui s’accroche aux toits de la capitale. L’air même vibre d’une inquiétude palpable, un murmure sourd qui gronde sous la surface dorée de la cour de Versailles. Les murmures, les chuchotements, les ragots, autant de fleuves souterrains qui sapent les fondements de la monarchie, alimentés par un flot incessant d’informations, véritables et fausses, qui circulent dans les salons, les tavernes et les rues pavées.

Le règne de Louis XVI, pourtant en apparence stable, est érodé par une crise profonde. Une crise qui n’est pas seulement économique, mais surtout une crise de l’information, une bataille pour le contrôle du récit, une lutte acharnée entre la vérité officielle, soigneusement manufacturée par le pouvoir royal, et la vérité populaire, brute et souvent déformée par les rumeurs et les passions.

La censure royale: un rempart fragile

La machine de la censure royale, complexe et tentaculaire, s’efforçait de maintenir un contrôle strict sur le flux d’informations. Des censeurs, fidèles au roi, examinaient chaque publication, chaque manuscrit, chaque pamphlet avant sa diffusion. Les libraires, les imprimeurs, les journalistes, tous étaient sous la menace constante de la Bastille, cette ombre menaçante qui planait sur la liberté d’expression. Nombreux étaient ceux qui osaient défier la censure, risquant la prison, voire l’exil, pour faire entendre leur voix.

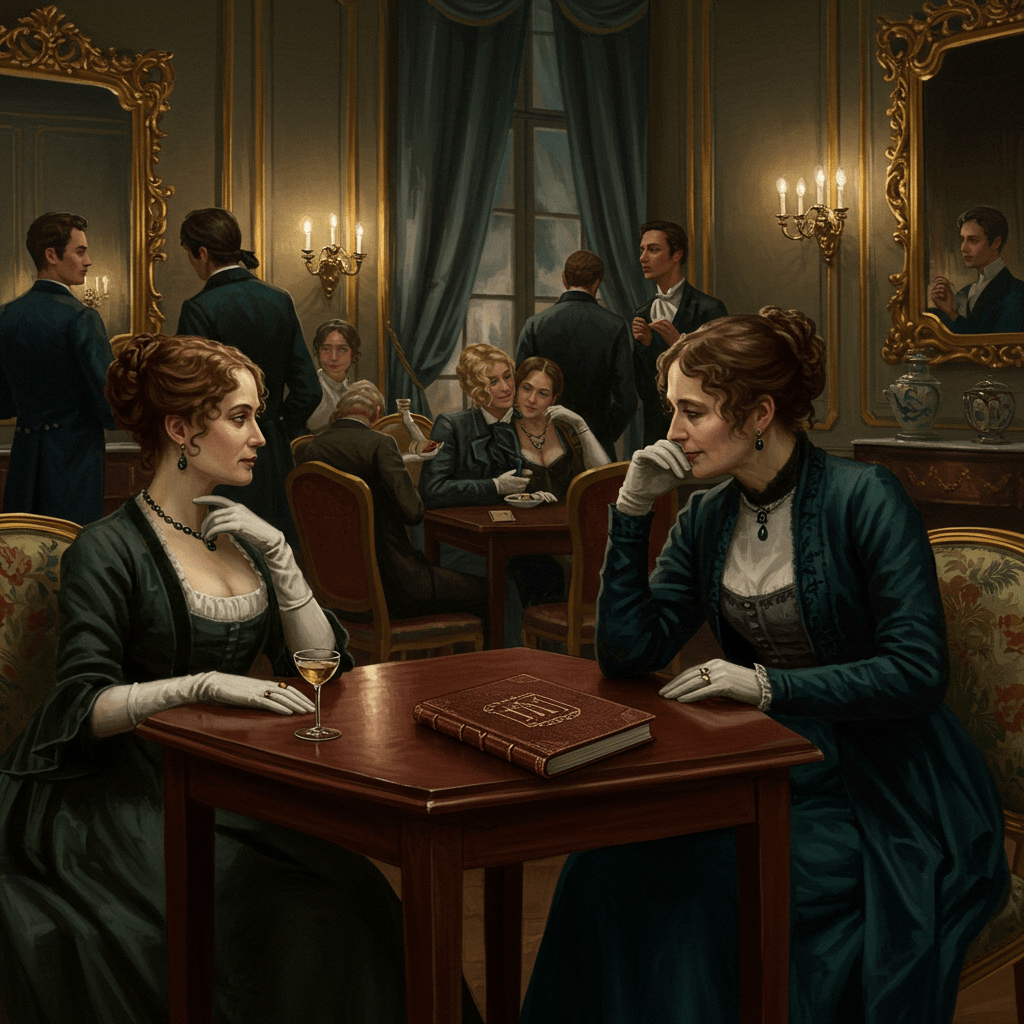

Cependant, la censure, aussi rigoureuse soit-elle, était un rempart fragile face à la soif inextinguible de nouvelles. Les pamphlets clandestins, imprimés la nuit dans des ateliers secrets, se propageaient comme une traînée de poudre. Les chansons satiriques, les caricatures mordantes, transmettaient des messages subversifs, contournant les barrières imposées par la couronne. Les salons, ces lieux de sociabilité privilégiés, devenaient des foyers de discussions politiques animées, où l’information, vraie ou fausse, circulait librement, enrichie par les interprétations et les spéculations de chacun.

Le rôle des journaux: entre information et propagande

Les journaux, rares et onéreux, jouaient un rôle ambivalent. Certains, contrôlés par le pouvoir, servaient de relais à la propagande royale, diffusant une version idéalisée de la monarchie, minimisant les difficultés économiques et présentant le roi comme un souverain bienveillant. D’autres, plus audacieux, tentaient de naviguer entre les lignes, publiant des informations plus nuancées, voire critiques, en utilisant le langage de la diplomatie et de l’allégorie pour éviter la censure.

La presse, naissante et fragile, était un champ de bataille où se heurtaient les forces de la vérité et de la propagande. Les journalistes, souvent des plumes talentueuses mais vulnérables, vivaient sous la menace constante de la persécution. Leur travail était un acte de courage, un défi lancé au pouvoir établi, une tentative de faire jaillir la vérité du bourbier de la désinformation.

Les rumeurs et la manipulation de l’opinion

Au-delà de la censure officielle et de la presse, un autre acteur majeur de l’information à l’époque de Louis XVI était la rumeur. Des histoires fantastiques, des accusations calomnieuses, des prophéties apocalyptiques, circulaient à une vitesse fulgurante, nourrissant les craintes et les frustrations populaires. Ces rumeurs, souvent dénuées de fondement, étaient habilement manipulées par les opposants à la monarchie pour saper le crédit du roi et alimenter le mécontentement.

La manipulation de l’opinion publique était un art délicat, mais efficace. Des agents secrets, infiltrés dans la société, semaient la discorde, diffusant des informations fausses ou exagérées, destinées à influencer le cours des événements. Les salons, les cafés, les marchés, tous ces lieux de rassemblement, devenaient des champs de bataille informationnels, où se livrait une lutte sans merci pour le contrôle du récit.

L’avènement de la presse clandestine : un cri de liberté

Face à la censure omniprésente, une presse clandestine prospérait dans l’ombre. Des pamphlets audacieux, des journaux imprimés en cachette, diffusaient des informations interdites, des critiques acerbes de la monarchie, des appels à la réforme. Ces publications clandestines, souvent imprimées sur des presses artisanales, étaient un témoignage poignant du désir de liberté d’expression, une rébellion contre le silence imposé par le pouvoir.

Les auteurs de ces écrits audacieux, souvent des intellectuels courageux ou des révolutionnaires convaincus, risquaient leur liberté, voire leur vie, pour faire entendre leur voix. Leur engagement témoigne de la force des idées et de la soif inextinguible de vérité qui animait une partie de la population française à la veille de la Révolution.

Les feuilles volantes, distribuées furtivement dans les rues de Paris, constituaient un maillage informel, mais puissant, de communication. Elles relayaient des nouvelles de la cour, des rumeurs sur les manœuvres politiques, des critiques virulentes contre le système. Ces fragments d’information, souvent laconiques et percutants, contribuaient à alimenter la flamme révolutionnaire, préparant le terrain à la tempête qui allait balayer le régime ancien.

La chute de la Bastille, symbole de la censure et de la répression, marqua le triomphe de la liberté d’expression, même si la route vers la liberté totale restait encore longue et semée d’embûches.