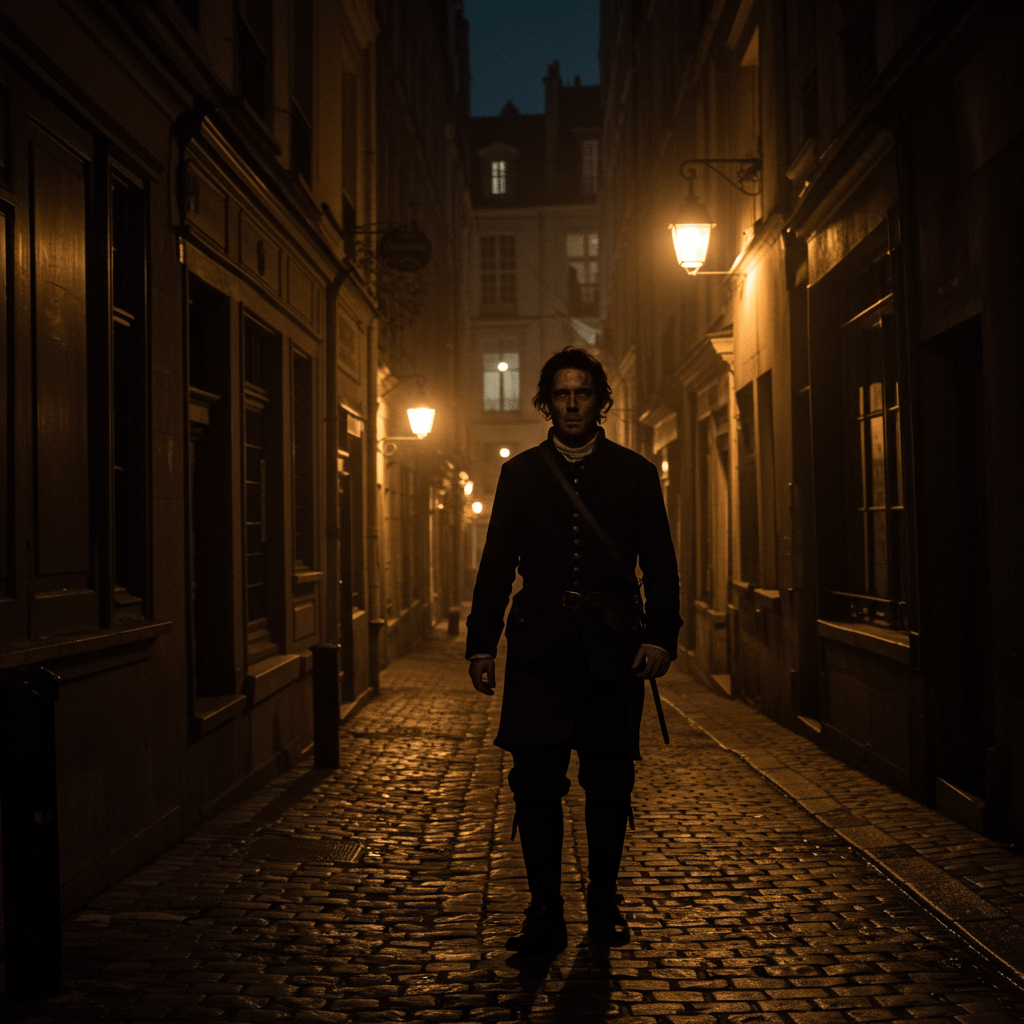

Paris, 1832. Une nuit d’encre, épaisse et humide, s’étend sur la capitale comme un linceul. Les pavés luisants, reflétant faiblement le gaz blafard des lanternes, sont désertés par les bourgeois rentrés sagement dans leurs foyers. Seuls persistent, dans les ruelles sombres et les impasses mal famées, les ombres furtives des misérables et des malandrins. Le silence, lourd et menaçant, est parfois brisé par le rire gras d’une courtisane, le pas pressé d’un homme en quête d’un plaisir coupable, ou le grincement sinistre d’une porte cochère mal huilée. C’est dans cette atmosphère lourde de secrets et de dangers que le Guet Royal, bras armé de la justice, patrouille, à la fois gardien et bourreau de cette nuit parisienne.

Ce soir, comme tant d’autres, le sergent-major Antoine Lavigne, un homme massif au visage buriné par le vent et les intempéries, mène sa section à travers le dédale des rues du quartier du Temple. Lavigne est un vétéran des guerres napoléoniennes, un homme d’honneur et de devoir, mais il porte sur ses épaules le poids des années passées à côtoyer la misère et la criminalité. Il a vu trop de sang, trop de larmes, trop d’injustices. Sa foi en l’humanité, déjà bien entamée, est chaque jour un peu plus ébranlée par le spectacle désolant que lui offre la ville.

La Ruelle des Ombres Perdues

Soudain, un cri perçant déchire le silence. Lavigne et ses hommes se précipitent vers la source du bruit, une ruelle étroite et sombre où se pressent des immeubles décrépits. Au fond, sous un réverbère défaillant, ils découvrent une scène macabre. Une jeune femme, vêtue d’une simple robe de coton déchirée, gît sur les pavés, le visage tuméfié, les vêtements maculés de sang. À ses côtés, un homme, un voyou au regard mauvais et au couteau ensanglanté à la main, tente de prendre la fuite.

“Halte! Au nom de la loi!” rugit Lavigne, sa voix tonnante résonnant dans la ruelle. L’homme, pris de panique, lâche son arme et se lance dans une course désespérée. Lavigne et ses hommes se lancent à sa poursuite, leurs bottes martelant les pavés. La course-poursuite est brève mais intense. Le voyou, malgré sa jeunesse et sa connaissance des lieux, est rapidement rattrapé par la force et l’expérience du sergent-major. Il est maîtrisé, menotté et ramené sur les lieux du crime.

Pendant ce temps, deux des hommes de Lavigne s’occupent de la jeune femme. Ils la transportent avec précaution dans une taverne voisine, où le patron, un homme bon et compatissant, leur offre un peu d’eau-de-vie et un lit de fortune. La jeune femme, malgré sa faiblesse, parvient à murmurer quelques mots. Elle s’appelle Marie, elle est couturière, et elle a été attaquée par cet homme alors qu’elle rentrait chez elle après une longue journée de travail. Il voulait la voler, et lorsqu’elle a résisté, il l’a frappée.

“Ne craignez rien, mademoiselle,” dit Lavigne, sa voix adoucie par la compassion. “La justice sera faite. Cet homme paiera pour son crime.”

Le Palais de Justice : Labyrinthe de Mensonges

Le lendemain matin, Lavigne conduit le voyou, un certain Jean-Baptiste Leclerc, devant le juge d’instruction, Monsieur Dubois. Le Palais de Justice, un édifice imposant et austère, est un véritable labyrinthe de couloirs sombres et de bureaux poussiéreux. L’atmosphère y est lourde et oppressante, imprégnée de l’odeur de l’encre, du vieux papier et de la poudre à canon. Les avocats, les magistrats et les greffiers se croisent et se décroisent, murmurant des mots inintelligibles et échangeant des regards méfiants.

L’interrogatoire de Leclerc est un spectacle navrant. L’homme nie tout en bloc, affirmant qu’il n’a jamais vu Marie et qu’il se trouvait ailleurs au moment de l’agression. Il pleure, il supplie, il jure sur la tête de sa mère. Lavigne, qui a vu tant de criminels mentir et se dérober à la justice, est dégouté. Il sait que Leclerc est coupable, mais il sait aussi qu’il sera difficile de le prouver. Marie est une pauvre fille sans relations, et sa parole pèsera peu face à celle d’un homme qui a tout à perdre.

Monsieur Dubois, un homme froid et distant, écoute les arguments des deux parties avec un air d’ennui. Il est plus préoccupé par sa carrière et par l’opinion de ses pairs que par la justice véritable. Il sait que l’affaire est délicate et qu’elle pourrait lui causer des ennuis. Il décide donc de la classer sans suite, faute de preuves suffisantes. Leclerc est relâché, et Marie se retrouve seule, sans justice, sans espoir.

“C’est ça, la justice?” s’emporte Lavigne, furieux et dégoûté. “C’est ça, le Guet Royal? Un instrument de répression au service des puissants et des corrompus?”

La Taverne du Chat Noir : Refuge des Désespérés

Le soir même, Lavigne se rend à la Taverne du Chat Noir, un bouge mal famé fréquenté par les marginaux et les déshérités. Il y retrouve ses vieux amis, des hommes et des femmes qui ont connu la misère, la prison et la violence. Ils sont les oubliés de la société, ceux dont personne ne se soucie. Ils boivent, ils chantent, ils se battent, ils essaient d’oublier leur malheur.

Lavigne leur raconte l’histoire de Marie et de Leclerc. Il leur parle de l’injustice qu’il a vue au Palais de Justice. Il leur dit qu’il est fatigué de se battre contre des moulins à vent, qu’il est sur le point de perdre la foi. Ses amis l’écoutent en silence, leurs visages marqués par la tristesse et la résignation.

“Tu sais, Antoine,” dit un vieux bandit au visage balafré, “la justice, c’est comme la pluie. Elle tombe sur les justes et sur les injustes, mais elle tombe surtout sur ceux qui n’ont pas de parapluie.”

“Alors, que devons-nous faire?” demande Lavigne, désespéré. “Devons-nous laisser les méchants triompher et les innocents souffrir?”

“Non,” répond une jeune femme, une ancienne prostituée au regard vif et intelligent. “Nous devons nous battre. Nous devons nous unir. Nous devons montrer à ces messieurs du Palais de Justice que nous ne sommes pas des moutons que l’on peut mener à l’abattoir.”

L’Ombre de la Justice : Un Règlement de Comptes Nocturne

Quelques jours plus tard, une rumeur court dans les bas-fonds de Paris. On raconte que Jean-Baptiste Leclerc a été retrouvé mort dans une ruelle sombre, le corps criblé de coups de couteau. L’enquête, menée par un inspecteur corrompu et incompétent, piétine. Personne ne semble s’intéresser à la mort d’un voyou. L’affaire est rapidement classée sans suite.

Lavigne, bien sûr, connaît la vérité. Il sait que les amis de Marie ont rendu justice eux-mêmes. Il sait qu’ils ont agi par vengeance et par désespoir. Il ne peut pas les approuver, mais il ne peut pas non plus les condamner. Il comprend leur rage et leur souffrance. Il sait qu’ils ont fait ce qu’il fallait faire pour protéger une des leurs.

La nuit continue de s’étendre sur Paris, sombre et menaçante. Le Guet Royal continue de patrouiller, à la fois gardien et bourreau. Mais désormais, Lavigne sait que la justice a plusieurs visages. Il sait qu’elle peut être aveugle, sourde et corrompue. Mais il sait aussi qu’elle peut être rapide, impitoyable et implacable. Il sait que, parfois, c’est dans l’ombre que la justice trouve son chemin.

Et Marie, elle, a disparu. On dit qu’elle a quitté Paris pour refaire sa vie ailleurs, dans un endroit où elle pourra oublier la nuit où l’ombre de la justice s’est abattue sur elle, la laissant à jamais marquée par la violence et l’injustice de la nuit parisienne.