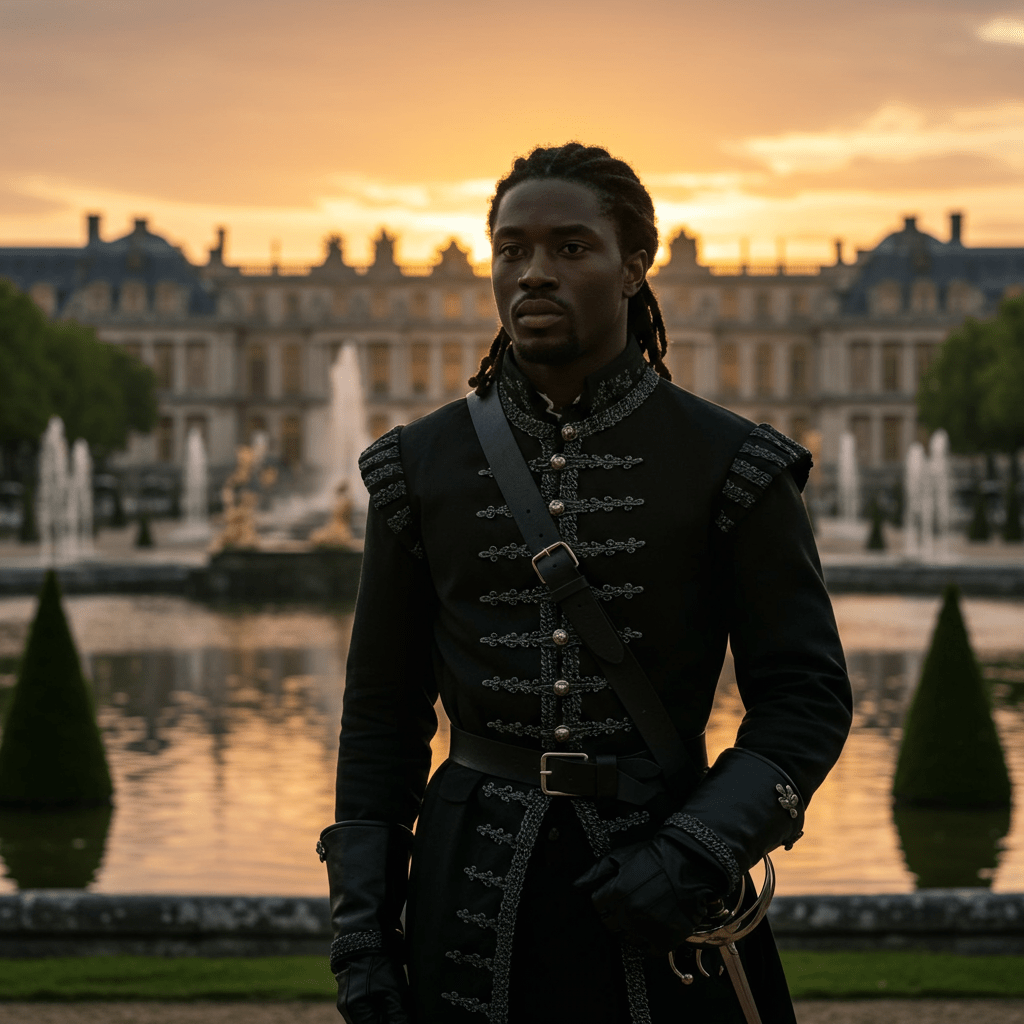

Mes chers lecteurs, laissez-moi vous emporter dans les tourbillons de l’histoire, là où les ombres du pouvoir royal se faufilent dans les ruelles de la société, modelant les destins les plus inattendus. Imaginez la France du règne de Louis XIV, le Roi-Soleil, un monarque dont la splendeur éblouit le monde, mais dont les décisions, parfois obscures, résonnent bien au-delà des murs dorés de Versailles. Ce récit vous dévoilera une facette méconnue de cette époque, une histoire où le recrutement des Mousquetaires Noirs devient le reflet des ambitions, des préjugés, et des contradictions d’un roi tout-puissant.

C’est à Paris, au cœur du XVIIe siècle, que notre histoire prend racine. Les pavés résonnent du bruit des carrosses et des rires étouffés des courtisans. La capitale vibre d’une énergie palpable, une énergie alimentée par les intrigues, les complots, et les amours secrètes. Mais derrière cette façade brillante, se cachent des réalités plus sombres, des injustices que le pouvoir royal semble ignorer, ou peut-être, manipuler à son avantage. Suivez-moi, mes amis, car nous allons plonger dans les méandres du recrutement des Mousquetaires Noirs, une troupe d’élite dont l’existence même témoigne de la complexité de l’âme humaine et des jeux dangereux du pouvoir.

L’Appel du Tambour: Les Origines du Régiment Noir

L’année 1660. Le Louvre scintille sous le soleil d’été. Pourtant, dans les quartiers les plus reculés de Paris, un autre événement, bien moins fastueux, se déroule. Le son grave du tambour résonne dans les ruelles, annonçant une nouvelle : le recrutement pour un régiment spécial, un régiment dont les rangs seront composés d’hommes d’origine africaine. L’idée, audacieuse pour l’époque, émane d’un cercle restreint de conseillers royaux, soucieux d’accroître la puissance militaire de la France, mais aussi, disons-le, d’exploiter une ressource humaine jusque-là négligée.

« Messieurs, » déclara le Comte de Rochefort, lors d’une réunion secrète au sein du Palais-Royal, « le Roi a besoin d’hommes loyaux, d’hommes forts. Les colonies françaises en Afrique regorgent de guerriers. Pourquoi ne pas les enrôler, les former, et les intégrer à nos armées ? » L’idée suscita des murmures d’approbation et de désapprobation. Certains craignaient la réaction de la noblesse, d’autres y voyaient une opportunité de s’enrichir grâce au commerce d’esclaves. Mais le Comte de Rochefort, homme d’influence et proche du Roi, sut convaincre l’assemblée. « Nous leur offrirons une chance de servir la France, une chance de prouver leur valeur. Et en retour, ils nous apporteront leur courage, leur force, et leur loyauté. »

Ainsi débuta le recrutement des Mousquetaires Noirs. Des émissaires furent envoyés dans les colonies françaises, avec pour mission de dénicher les meilleurs guerriers, les plus braves, les plus aptes à servir le Roi. La promesse était belle : une vie meilleure, un uniforme prestigieux, et la possibilité de s’élever au-dessus de leur condition. Mais la réalité, comme souvent, se révéla bien plus complexe.

Le Prix de l’Honneur: Entre Servitude et Gloire

Le voyage vers la France fut long et éprouvant. Entassés dans les cales des navires, les futurs Mousquetaires Noirs endurèrent la faim, la soif, et la maladie. Beaucoup périrent en mer, victimes des conditions inhumaines du transport. Ceux qui survécurent arrivèrent à Paris marqués par l’épreuve, mais animés d’une flamme nouvelle : la soif de reconnaissance, le désir de prouver leur valeur.

L’entraînement fut rigoureux, impitoyable. Les Maîtres d’Armes, souvent issus de la noblesse désargentée, ne faisaient aucun cadeau à ces recrues venues d’ailleurs. Ils les soumettaient à des exercices épuisants, les corrigeaient avec brutalité, et les humiliaient sans vergogne. « Vous êtes ici pour servir le Roi, » leur répétaient-ils sans cesse. « Votre vie ne vous appartient plus. Vous devez obéir, sans poser de questions. »

Pourtant, malgré les difficultés, les Mousquetaires Noirs progressaient. Leur force physique, leur agilité, et leur détermination impressionnaient même les plus sceptiques. Ils apprenaient l’escrime, le maniement des armes à feu, et les tactiques de combat. Ils développaient un esprit de corps, une solidarité qui les unissait face à l’adversité. Mais leur statut restait ambigu. Étaient-ils des soldats comme les autres, ou des serviteurs du Roi, voués à l’obéissance aveugle ? La question planait, comme une ombre menaçante, sur leur avenir.

Un soir, alors que les Mousquetaires Noirs se reposaient après une journée d’entraînement particulièrement difficile, un jeune homme du nom de Jean-Baptiste, originaire du Sénégal, osa poser la question à son supérieur. « Monsieur le Capitaine, » demanda-t-il timidement, « sommes-nous vraiment considérés comme des soldats français ? Avons-nous les mêmes droits que les autres ? » Le Capitaine, un homme taciturne et peu loquace, le regarda fixement. « Jean-Baptiste, » répondit-il d’une voix grave, « vous êtes ici pour servir le Roi. Votre couleur de peau n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est votre courage, votre loyauté, et votre capacité à obéir aux ordres. Si vous remplissez ces conditions, vous serez traités comme des soldats français. Mais n’oubliez jamais que vous êtes des privilégiés. Vous avez une chance que beaucoup d’autres n’ont pas. Ne la gâchez pas. »

Les Batailles de l’Ombre: La Loyauté Mise à l’Épreuve

Les Mousquetaires Noirs furent rapidement mis à l’épreuve. Le Roi, toujours en quête de gloire et de territoires, les envoya combattre sur tous les fronts. Ils se distinguèrent par leur bravoure, leur discipline, et leur efficacité. Ils participèrent à des batailles sanglantes, à des sièges impitoyables, et à des missions secrètes. Ils versèrent leur sang pour la France, sans jamais hésiter.

Lors de la bataille de Fleurus, en 1690, les Mousquetaires Noirs jouèrent un rôle décisif dans la victoire française. Alors que les troupes ennemies menaçaient de percer les lignes, ils chargèrent avec une furie inouïe, repoussant l’assaut et sauvant la situation. Leur courage fut salué par tous, y compris par le Roi lui-même. Mais cette reconnaissance ne dura qu’un temps.

Car les préjugés raciaux étaient tenaces. Même après avoir prouvé leur valeur sur le champ de bataille, les Mousquetaires Noirs restaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils étaient souvent victimes de discriminations, d’insultes, et de moqueries. On leur refusait l’accès à certains postes, on les écartait des promotions, et on les traitait avec condescendance. La loyauté qu’ils avaient jurée au Roi était constamment mise à l’épreuve.

Un incident en particulier marqua profondément les Mousquetaires Noirs. Lors d’une réception à Versailles, un officier de la garde royale, ivre et arrogant, insulta publiquement l’un d’entre eux, le traitant de « nègre » et remettant en question sa légitimité à porter l’uniforme français. Jean-Baptiste, témoin de la scène, ne put se retenir. Il s’interposa, défendant l’honneur de son camarade. Une bagarre éclata, et Jean-Baptiste fut arrêté et emprisonné. Accusé d’insubordination et d’agression, il risquait la peine de mort.

Le Choix du Roi: Entre Raison d’État et Justice

L’affaire Jean-Baptiste divisa la cour. Certains nobles, influencés par leurs préjugés, demandaient sa condamnation. D’autres, reconnaissant la valeur des Mousquetaires Noirs, plaidaient pour sa clémence. Le Roi, tiraillé entre la raison d’État et son sens de la justice, hésitait. Il savait que la condamnation de Jean-Baptiste risquait de provoquer une mutinerie au sein du régiment noir, ce qui affaiblirait considérablement ses forces armées. Mais il ne pouvait pas non plus ignorer les pressions de la noblesse, qui voyait d’un mauvais œil la présence de Noirs dans l’armée royale.

Après mûre réflexion, le Roi prit une décision. Il gracia Jean-Baptiste, mais le condamna à l’exil. Le jeune Mousquetaire Noir fut renvoyé au Sénégal, avec une pension et une lettre de recommandation pour le gouverneur de la colonie. Le Roi espérait ainsi apaiser les tensions et préserver l’unité de ses armées. Mais il savait que cette décision ne résoudrait pas le problème de fond : le racisme et les préjugés qui gangrenaient la société française.

Avant de quitter Paris, Jean-Baptiste fut reçu en audience par le Roi. « Jean-Baptiste, » lui dit Louis XIV d’une voix solennelle, « je sais que vous avez été victime d’une injustice. Mais je vous assure que j’ai agi dans l’intérêt de la France. J’espère que vous comprendrez un jour. » Jean-Baptiste, le regard empli de tristesse et de désillusion, s’inclina devant le Roi. « Sire, » répondit-il, « je vous ai servi avec loyauté et courage. Je n’ai jamais trahi ma patrie. Mais je ne peux pas pardonner le racisme et les préjugés qui m’ont chassé de cette terre. »

L’Écho du Tambour: Un Héritage Ambigu

L’histoire des Mousquetaires Noirs est une histoire de courage, de loyauté, et de sacrifice. Mais c’est aussi une histoire de racisme, de préjugés, et d’injustice. Leur existence même témoigne des contradictions de la société française du XVIIe siècle, une société à la fois brillante et sombre, progressiste et réactionnaire.

Leur héritage est ambigu. D’un côté, ils ont prouvé que la couleur de peau n’est pas un obstacle à la bravoure et à la compétence. Ils ont contribué à la grandeur de la France, en se battant avec acharnement sur tous les fronts. De l’autre, ils ont été victimes de discriminations et d’humiliations, et n’ont jamais été pleinement reconnus comme des citoyens à part entière. Leur histoire nous rappelle que la lutte contre le racisme et les préjugés est un combat de longue haleine, qui nécessite une vigilance constante et un engagement sans faille.

Et ainsi, mes chers lecteurs, s’achève notre récit. L’ombre du Roi, vous l’avez vu, a façonné le destin de ces hommes venus d’Afrique, les intégrant dans les rouages d’une machine politique complexe et souvent impitoyable. Le recrutement des Mousquetaires Noirs, une initiative audacieuse, a révélé les contradictions d’une époque, où la gloire militaire côtoyait l’injustice sociale. Que cette histoire serve de leçon, et nous encourage à construire un avenir où la couleur de peau ne sera plus jamais un motif de discrimination.