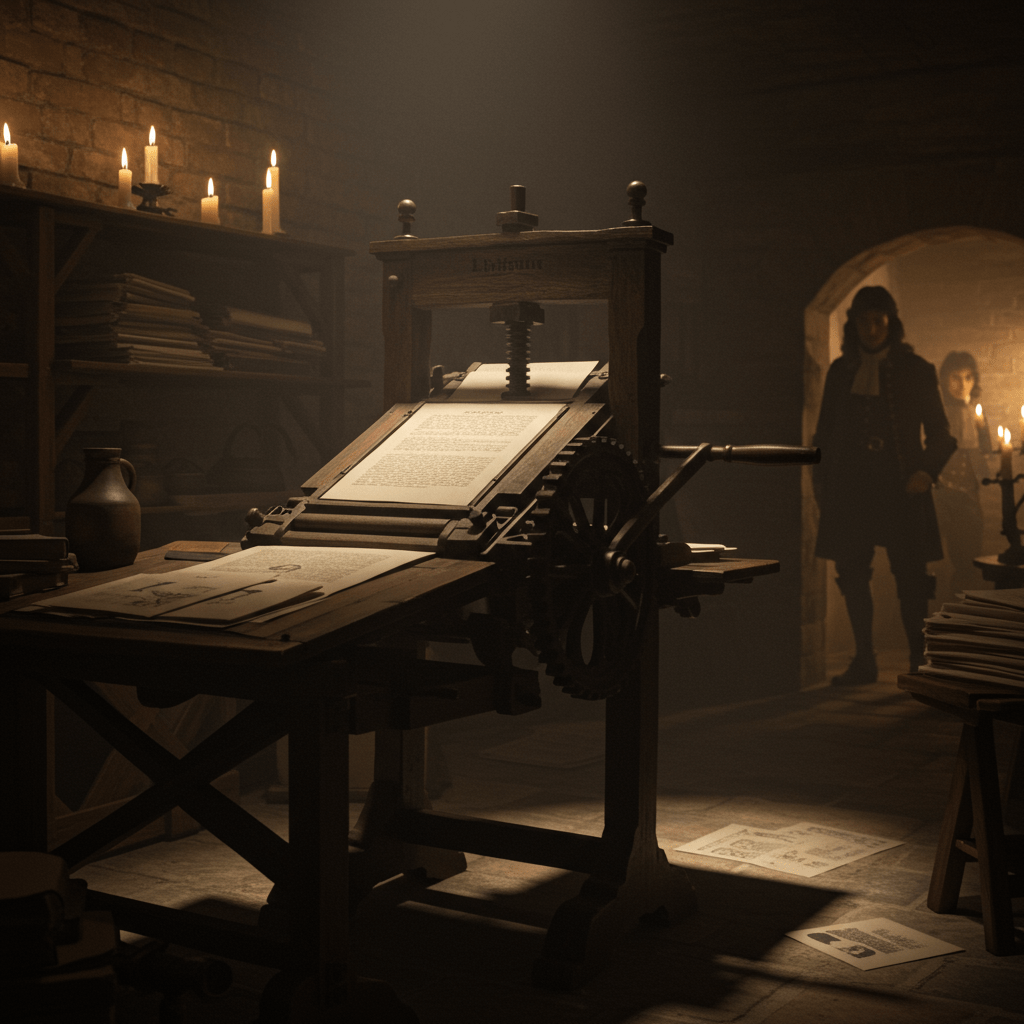

Paris, 1666. L’air vibre d’une tension palpable, un murmure incessant qui court les rues pavées, s’insinue dans les salons feutrés de la noblesse, et même, ose s’élever jusqu’aux fenêtres dorées du Louvre. La France, sous le règne flamboyant du Roi-Soleil, Louis XIV, est un théâtre de splendeur, de puissance, mais aussi de dissimulation. Car sous l’éclat des fêtes et le faste des constructions, une ombre grandit: celle de l’information, de la rumeur, de l’imprimé qui, tel un poison subtil, menace l’absolutisme royal. Le pouvoir, conscient de la force naissante de ces feuilles volantes, de ces gazettes clandestines, sent le besoin impérieux de les maîtriser, de les museler. C’est le début d’une ère nouvelle, l’aube sinistre de la surveillance de la presse.

Le jeune roi, encore pétri d’orgueil et d’ambition, comprend vite le danger. Il a vu, dans les troubles de la Fronde, comment la calomnie, la satire, la diffusion rapide d’idées subversives peuvent ébranler un trône. Il a vu, aussi, comment la louange, l’éloge bien orchestré, peuvent consolider son pouvoir. L’imprimerie, cet outil autrefois réservé aux érudits et aux religieux, devient une arme, un champ de bataille où se joue l’avenir de son règne. Et Louis XIV, monarque absolu, ne tolère aucune contestation, aucune désobéissance. Il entend régner sur les esprits comme il règne sur les corps.

La Naissance de la Censure Royale

Colbert, l’austère et efficace contrôleur général des finances, est l’instrument de cette politique de contrôle. Il comprend, mieux que quiconque, la nécessité d’une information maîtrisée. “Sire,” lui dit-il un jour, dans le cabinet secret du roi, “la plume est plus dangereuse que l’épée. Elle peut blesser plus profondément, et ses blessures sont plus difficiles à guérir. Nous devons donc la contrôler, la diriger, l’utiliser à notre avantage.” Colbert propose alors la création d’une “Direction de la Librairie”, un organisme chargé de surveiller, de censurer, et d’autoriser toutes les publications. Plus rien ne doit être imprimé sans l’aval de cette instance, sans le sceau de l’approbation royale. Les libraires, les imprimeurs, les colporteurs sont placés sous surveillance constante. Des espions sont infiltrés dans les ateliers, dans les cafés littéraires, dans les cercles intellectuels. Le moindre propos subversif est rapporté, la moindre feuille séditieuse est saisie.

La première victime de cette censure est la satire politique. Les pamphlets anonymes qui circulaient sous le manteau, dénonçant les abus du pouvoir, les intrigues de la cour, les dépenses somptuaires du roi, sont impitoyablement traqués. Les auteurs, s’ils sont découverts, risquent la Bastille, voire même la peine de mort. L’exemple est donné, pour dissuader les autres. Mais la plume, comme le disait Colbert, est une arme redoutable. Elle se cache, se déguise, se multiplie sous différentes formes. La rumeur, alimentée par le silence officiel, prend des proportions alarmantes. Le peuple, privé d’information fiable, se nourrit de fantasmes et de complots.

L’Art de la Propagande Royale

Mais le contrôle de la presse ne se limite pas à la censure. Il s’agit aussi de promouvoir une image positive du roi, de glorifier ses actions, de justifier ses décisions. Louis XIV comprend l’importance de la propagande, de la mise en scène de sa propre personne. Il crée donc des journaux officiels, comme la “Gazette de France”, chargée de relater les faits et gestes du roi, ses victoires militaires, ses réalisations architecturales. Des écrivains sont pensionnés pour écrire des panégyriques à sa gloire, des poètes sont récompensés pour composer des odes à sa grandeur. La cour devient un véritable atelier de propagande, où l’art et la littérature sont mis au service du pouvoir. L’histoire est réécrite, les faits sont arrangés, les omissions sont savamment orchestrées, pour présenter une image idéalisée du règne de Louis XIV. La France devient le plus beau royaume du monde, le roi le plus puissant et le plus éclairé, et son règne l’âge d’or de la civilisation.

“Il faut que la France rayonne,” dit Louis XIV à Louvois, son ministre de la Guerre, “que son éclat éblouisse le monde entier. Et pour cela, il faut que l’on sache ce que nous voulons qu’on sache, et que l’on ignore ce que nous ne voulons pas qu’on sache.” Louvois, homme de fer, applique ces consignes avec une rigueur implacable. Il contrôle les correspondances, intercepte les lettres, espionne les ambassadeurs étrangers. Il s’assure que l’information qui circule à l’étranger est conforme à la vision que le roi veut imposer.

Résistance et Rébellions Silencieuses

Malgré la surveillance omniprésente, la censure impitoyable, la propagande assourdissante, la résistance s’organise. Des imprimeurs clandestins risquent leur vie pour diffuser des pamphlets subversifs, des écrivains anonymes dénoncent les abus du pouvoir, des colporteurs bravent les interdits pour vendre des livres prohibés. La rumeur, toujours plus insaisissable, se propage de bouche à oreille, dans les marchés, dans les églises, dans les tavernes. Des sociétés secrètes se forment, des réseaux de résistance se mettent en place. Les salons littéraires, sous couvert de discussions esthétiques, deviennent des lieux de contestation politique. Les femmes, souvent exclues des cercles de pouvoir, jouent un rôle important dans cette résistance silencieuse. Elles animent les salons, diffusent les idées nouvelles, protègent les écrivains persécutés. Madame de Sévigné, par exemple, dans ses célèbres lettres, glisse des critiques subtiles du pouvoir, des observations perspicaces sur la société de son temps. Ses lettres, lues et relues dans les salons, deviennent un véritable instrument de résistance.

Un jeune imprimeur, nommé Antoine, fut arrêté pour avoir imprimé une satire anonyme du roi. Conduit à la Bastille, il fut interrogé sans relâche. On lui promit la liberté s’il révélait le nom de l’auteur. Mais Antoine resta muet, préférant la prison, voire la mort, à la trahison. “Je suis un simple artisan,” dit-il à ses bourreaux, “mais je suis aussi un homme libre. Et je ne trahirai jamais ma conscience.” Son courage devint un symbole de résistance, une source d’inspiration pour tous ceux qui luttaient contre l’oppression.

L’Héritage Ambigu du Roi-Soleil

Le règne de Louis XIV, malgré sa splendeur et sa puissance, laisse un héritage ambigu. Il a construit un État fort, centralisé, efficace. Mais il a aussi étouffé la liberté d’expression, muselé la presse, persécuté les dissidents. Son obsession du contrôle a créé un climat de suspicion, de peur, de délation. La surveillance de la presse, qu’il a instaurée, est devenue un instrument de pouvoir redoutable, utilisé par ses successeurs pour réprimer toute forme de contestation. Pourtant, paradoxalement, c’est sous son règne que les idées nouvelles ont commencé à germer, que la critique du pouvoir s’est exprimée, que les fondements de la Révolution française ont été posés. Car même le plus puissant des rois ne peut empêcher les idées de circuler, de se répandre, de transformer le monde.

Ainsi, l’aube de la surveillance de la presse, sous le règne du Roi-Soleil, marque un tournant décisif dans l’histoire de la France. Elle révèle la force naissante de l’information, la fragilité du pouvoir absolu, et la nécessité, pour toute société, de trouver un équilibre entre l’ordre et la liberté, entre la sécurité et l’expression.