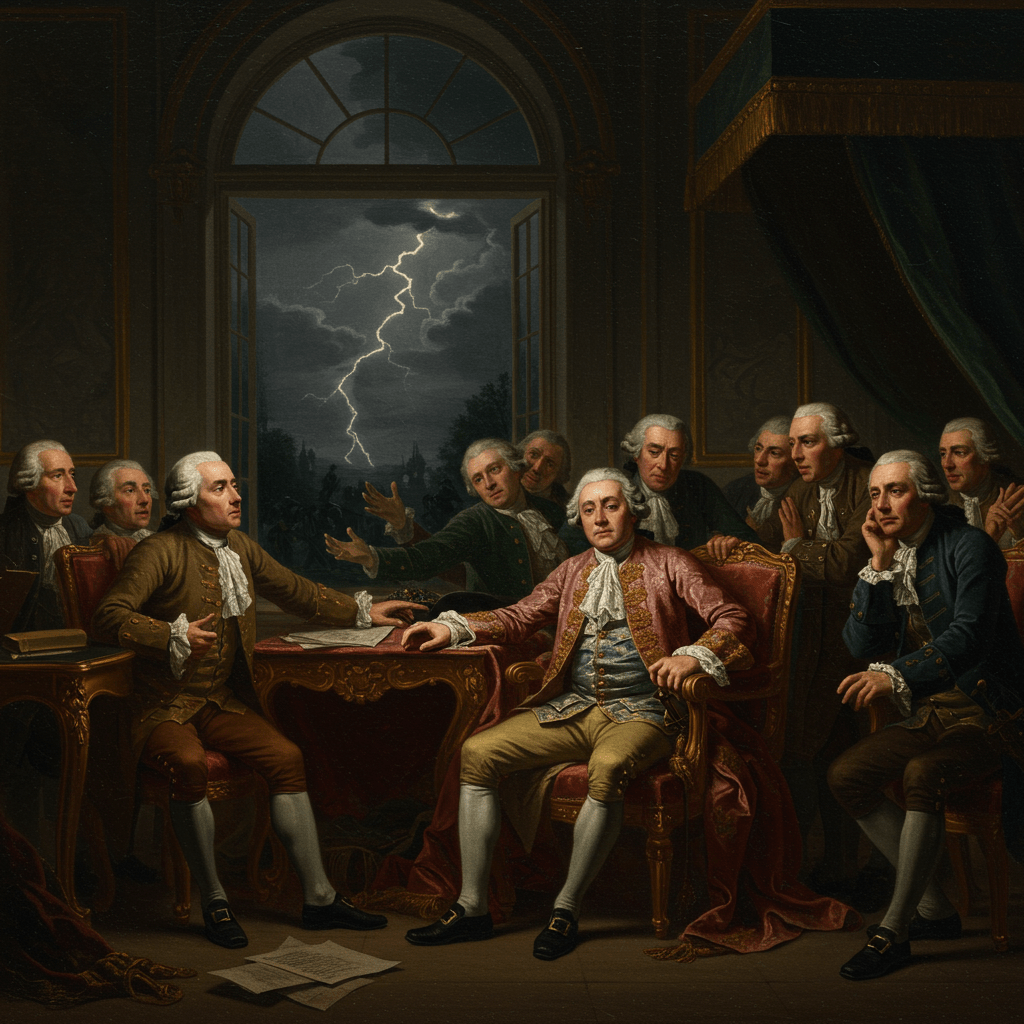

L’année 1789 s’annonçait sous des cieux orageux. Paris, ville bouillonnante d’idées nouvelles et de ressentiments anciens, vibrait d’une tension palpable. Le faste de la cour de Versailles, symbole d’une opulence insoutenable pour le peuple affamé, contrastait cruellement avec la misère qui rongeait les quartiers populaires. Dans l’ombre des hôtels particuliers et des ruelles obscures, une menace sourde se préparait, une menace dont le roi Louis XVI, aveuglé par son optimisme et mal conseillé par ses ministres, ne mesurait pas encore l’ampleur.

Les caisses royales étaient vides, le mécontentement populaire grandissait, et l’autorité royale, déjà affaiblie, commençait à vaciller. Un élément crucial allait précipiter la chute : l’échec cuisant du recrutement de la police royale, garant de l’ordre public et du maintien de l’autorité du roi. Ce fiasco, conséquence d’une politique maladroite et d’une profonde méconnaissance du peuple, allait se révéler une faille fatale dans l’armure de la monarchie.

Les difficultés de recrutement: une armée de fantômes

Le recrutement de la police royale était, en temps normal, une tâche ardue. Les candidats, peu nombreux, étaient souvent issus des milieux les plus défavorisés, attirés par la promesse d’un salaire, aussi maigre soit-il, et d’une certaine sécurité. Mais en 1789, la situation était devenue inextricable. La crise économique frappait de plein fouet les plus pauvres, et le mécontentement populaire, attisé par les idées révolutionnaires, rendait le métier de policier extrêmement risqué. Qui voudrait risquer sa vie pour défendre un système perçu comme injuste et oppressif ?

La solde misérable offerte aux policiers ne pouvait rivaliser avec les sommes offertes par les différents groupes révolutionnaires qui gagnaient en influence. L’image du policier royal, symbole de l’autorité détestée, le rendait vulnérable à la violence et aux représailles. Les rares candidats qui se présentaient étaient souvent des individus peu scrupuleux, motivés par l’appât du gain plutôt que par un véritable sens du devoir. La qualité du recrutement était donc catastrophique, et la police royale se retrouva affaiblie, incapable de remplir sa mission.

La corruption et l’incompétence: un cocktail explosif

La corruption au sein même de la police royale aggravait la situation. Des officiers véreux détournaient les maigres fonds alloués au recrutement, enrichissant leurs propres poches au détriment de la sécurité publique. L’incompétence et le manque de formation des policiers existants contribuaient également à l’inefficacité du corps. Nombre d’entre eux étaient illettrés et mal entraînés, incapables de faire face aux troubles croissants qui secouaient la capitale.

La surveillance des rues était défaillante, les informations cruciales étaient mal relayées, et les interventions policières étaient souvent maladroites et inefficaces. L’absence d’une police efficace créait un vide, un espace d’anarchie où les idées révolutionnaires pouvaient se propager librement, comme une traînée de poudre dans un tonneau de poudre.

La propagation des idées révolutionnaires: une toile d’araignée insidieuse

Le manque de police efficace permit aux idées révolutionnaires de proliférer dans les quartiers populaires. Les pamphlets, les discours incendiaires, les rumeurs de complots royaux se propageaient comme une traînée de poudre. Dans l’absence d’une force de l’ordre crédible, les troubles civils se multipliaient, prenant de l’ampleur et devenant de plus en plus violents. Les barricades s’élevaient dans les rues, les affrontements entre le peuple et les quelques policiers restants devenaient fréquents et sanglants.

Le roi et ses ministres, aveuglés par leur propre idéologie et leurs privilèges, ne parvenaient pas à comprendre la profondeur du mécontentement populaire. Ils sous-estimaient la puissance des nouvelles idées qui gagnaient du terrain, persuadés que leur autorité suffirait à maintenir l’ordre. Cette illusion allait s’avérer fatale.

La prise de la Bastille: le point de non-retour

La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, fut le point de non-retour. Ce symbole de l’oppression royale, mal défendu par une garnison numériquement insuffisante et démoralisée, tomba entre les mains du peuple en colère. L’échec du recrutement policier avait contribué à cette victoire symbolique, illustrant la fragilité de l’autorité royale et ouvrant la voie à une révolution qui allait bouleverser la France et l’Europe.

La prise de la Bastille sonna le glas de l’Ancien Régime. L’échec du recrutement policier, conséquence d’une profonde incompréhension du peuple et d’une gestion calamiteuse, avait contribué à précipiter la chute d’une monarchie déjà fragilisée. Cette faille fatale, apparue comme un détail insignifiant, avait révélé la vulnérabilité du système et ouvert la porte à une nouvelle ère, une ère de bouleversements et de révolutions.