Paris, l’été 1789. Une ville sur le fil du rasoir, où la tension palpable vibrait dans l’air lourd et orageux. Les murmures de révolte, longtemps contenus, s’étaient transformés en un grondement sourd, menaçant de faire exploser le fragile équilibre de la monarchie. Dans les ruelles étroites et mal éclairées, les ombres menaçantes des sans-culottes se croisaient avec les silhouettes impeccables, mais de plus en plus inquiètes, des gardes royaux. Le roi Louis XVI, enfermé dans les murs imposants du palais de Versailles, se sentait de plus en plus isolé, un roi à la merci de sa propre garde, ou peut-être même, sa propre victime.

Le grondement sourd des masses, alimenté par la faim, la pauvreté et les idées nouvelles qui se propageaient comme une traînée de poudre, résonnait dans les couloirs du pouvoir. La Garde nationale, initialement conçue pour maintenir l’ordre, devenait un symbole ambigu, oscillant entre la loyauté au roi et la sympathie pour les aspirations du peuple. La police, quant à elle, impuissante et souvent corrompue, se révélait incapable de contenir la marée montante de la révolution.

La Garde Nationale: un double tranchant

Créée par le roi lui-même dans un geste désespéré de conciliation, la Garde nationale, composée en grande partie de citoyens armés, était censée être un rempart contre le chaos. Mais cette armée populaire, dirigée par des officiers souvent influencés par les idées révolutionnaires, était devenue un acteur imprévisible. Sous le commandement nominal de La Fayette, un homme partagé entre ses convictions et son allégeance à la couronne, la Garde nationale était une force à double tranchant, capable à la fois de réprimer les troubles et de les embraser.

Les hésitations du roi, sa faiblesse politique apparente, alimentaient les tensions. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, la profondeur du malaise qui rongeait son royaume. Il était entouré de conseillers divisés, tiraillés entre la fidélité au roi et la nécessité de réformes urgentes. Pendant ce temps, les masses s’agitaient, impatientes, prêtes à exploser. La garde nationale, censée les contenir, ne faisait que refléter leur indécision et leur frustration.

La Police: une force fantomatique

La police royale, déjà affaiblie par la corruption et l’inefficacité, était totalement dépassée par les événements. Dispersée, mal équipée et démoralisée, elle peinait à maintenir l’ordre. Ses agents, souvent méprisés et craints, étaient impuissants face à la colère populaire. La menace latente de la violence se répandait comme une contagion. Les rumeurs augmentaient, alimentées par la peur et le manque d’information. Les citoyens, désemparés, se méfiaient autant de la police que de ceux qu’elle était censée contrôler.

Les événements de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, illustreront de façon terrible l’échec de la police et la nature ambiguë de la Garde nationale. Ce jour-là, la Garde nationale, loin de réprimer l’attaque contre la Bastille, se joignit implicitement à la foule, contribuant à la chute de cette forteresse symbole de l’oppression royale. L’insurrection, pourtant, n’était pas une rébellion purement populaire. Elle fut aussi le fruit de la faiblesse de la police et de l’hésitation de la Garde nationale.

Les murmures de Versailles

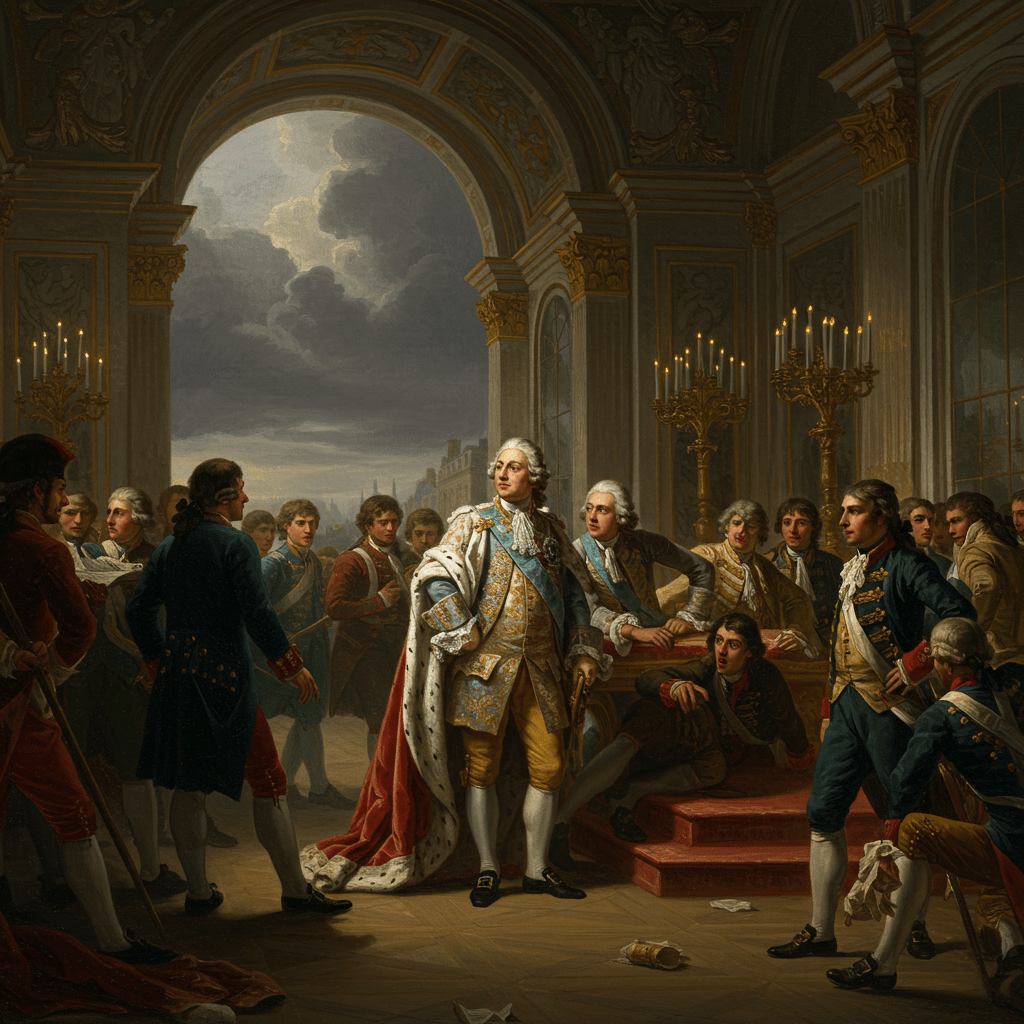

Dans les jardins somptueux et pourtant angoissants de Versailles, le roi Louis XVI était de plus en plus prisonnier de sa propre situation. Les murmures de la révolution, lointains au début, étaient devenus un cri assourdissant, impossible à ignorer. Même à l’intérieur du palais, l’atmosphère était lourde d’inquiétude. La cour, divisée et paranoïaque, se chuchotait des complots et des trahisons. Le roi, entouré de ses gardes du corps, se sentait de plus en plus vulnérable, un souverain dépouillé de son autorité.

Le contraste saisissant entre la magnificence de la cour et la misère du peuple était devenu insoutenable. Les fêtes somptueuses, les bals extravagants, accentuaient la fracture entre les classes sociales. Ces manifestations de la richesse royale, loin de masquer la réalité, ne faisaient que souligner l’injustice et l’inégalité qui régnaient sur le royaume. Le sort du roi était désormais entre les mains de la Garde nationale, une force hésitante, tiraillée entre son serment et la pression populaire, et d’une police impuissante, spectatrice de la chute d’une monarchie.

La chute d’un roi

La révolution française ne fut pas seulement le fruit d’une révolte populaire ; ce fut aussi la conséquence de l’échec d’une monarchie à réagir face à une crise profonde. Louis XVI, un homme de bonne volonté mais incapable de saisir l’ampleur du danger, fut une victime de son propre système. La Garde nationale, initialement conçue pour le protéger, devint l’instrument de sa propre disgrâce. Sa confiance aveugle en des institutions défaillantes scella son sort.

Le règne de Louis XVI, marqué par les hésitations, la faiblesse et l’incapacité à faire face à la crise, se termina par une tragédie annoncée. L’histoire retiendra le portrait d’un roi à la merci de sa garde, un souverain impuissant, spectateur de la chute de son propre royaume, englouti par la vague impétueuse de la révolution. Son destin tragique servira à jamais de leçon sur l’importance de la lucidité et du courage politique, et le prix fatal de l’inaction.