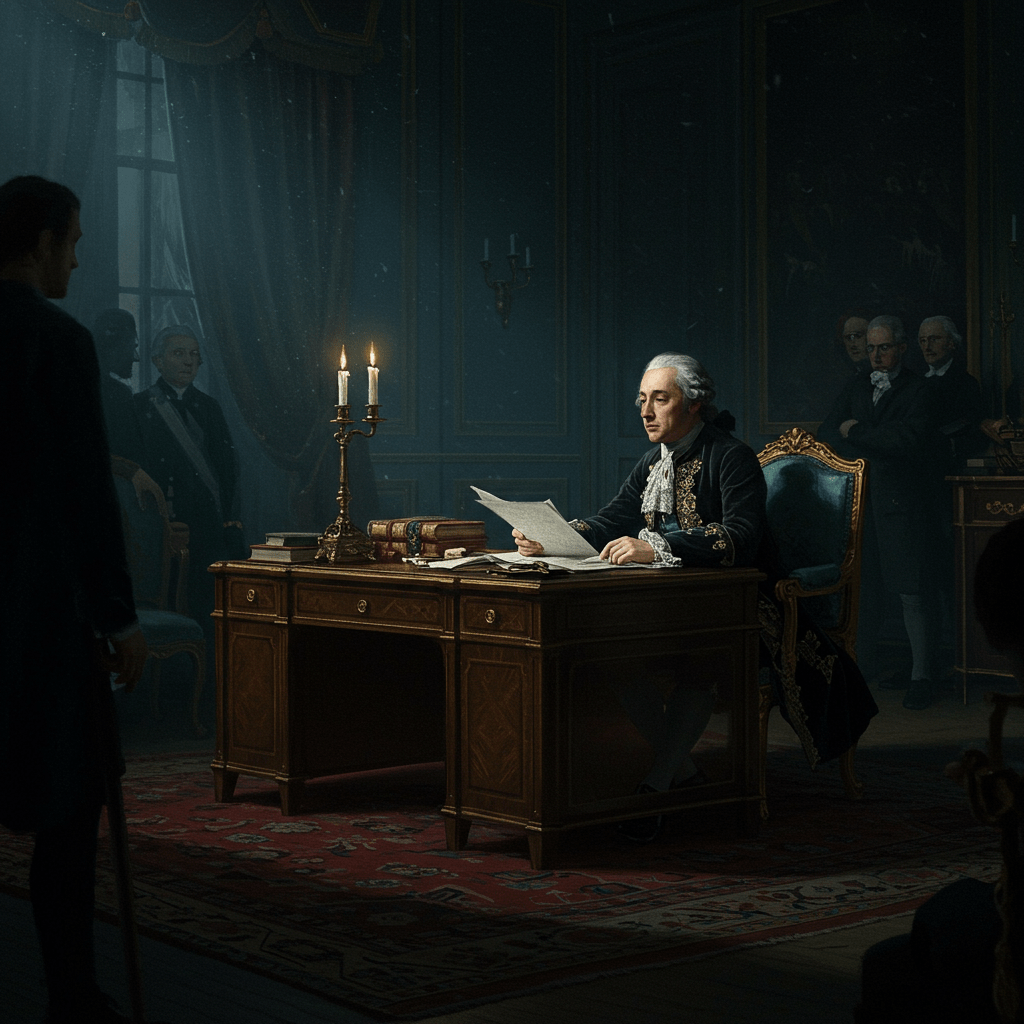

Paris, 1788. Une ville aux mille visages, où la splendeur de la cour se juxtapose à la misère des faubourgs. Dans les ruelles obscures, les murmures conspirateurs se mêlent aux bruits de la vie quotidienne. Le roi Louis XVI, figure emblématique d’une monarchie vacillante, est scruté, observé, chaque geste analysé, chaque mot pesé. Son règne, déjà fragilisé par les crises économiques et les remous sociaux, est épié par un réseau tentaculaire d’informateurs, espions et agents secrets, une toile d’araignée invisible qui s’étend sur tout le royaume.

L’ombre de la Bastille plane sur la capitale, symbole à la fois de la puissance royale et de la répression. Derrière les murs épais de la forteresse, des prisonniers politiques pourrissent, tandis que des centaines d’yeux veillent, jour et nuit, sur le monarque et son entourage. Mais la surveillance, aussi omniprésente soit-elle, est loin d’être parfaite. Les fissures apparaissent, des informations cruciales échappent à la vigilance des agents royaux, laissant place à l’incertitude et à la peur.

Le Réseau de la Surveillance Royale

Le Lieutenant Général de Police, soutenu par une armée de fonctionnaires, d’espions et d’informateurs, forme le cœur du dispositif de surveillance. Ces hommes, souvent issus des milieux les plus humbles, sont recrutés pour leurs aptitudes à l’observation, leur connaissance des bas-fonds parisiens et leur discrétion. Ils se fondent dans la masse, se faisant passer pour des marchands, des artisans, des domestiques, leurs oreilles et leurs yeux partout présents. Leurs rapports, rédigés avec soin et détail, affluent vers le bureau du Lieutenant Général, où des agents expérimentés les trient et les analysent. Chaque rumeur, chaque conversation suspecte, chaque rassemblement clandestin est minutieusement consigné, formant un vaste puzzle de l’opinion publique.

Cependant, la tâche est immense. Paris fourmille de vie, un océan d’anonymes où se cachent les conspirateurs et les révolutionnaires. Le réseau de la surveillance royale, malgré son envergure, est incapable de couvrir tous les recoins de la ville. Les informations sont incomplètes, fragmentées, souvent déformées par les biais des informateurs. Des failles apparaissent dans le système, laissant des espaces d’ombre où la conspiration peut prospérer.

Les Limites de la Police Royale

La police royale, malgré ses efforts considérables, se heurte à de nombreuses limites. Le manque de coordination entre les différents corps de police, la corruption qui gangrène certains rangs, et l’incapacité à faire face à l’ampleur des troubles sociaux contribuent à l’inefficacité du système. Les agents, souvent mal payés et sous-équipés, sont dépassés par les événements. Ils sont confrontés à une population mécontente, prête à se soulever contre la monarchie, une population qui a appris à se méfier de la surveillance omniprésente.

La presse clandestine, malgré la censure, joue un rôle crucial dans la diffusion des idées révolutionnaires. Des pamphlets, imprimés en cachette et distribués dans les rues, contournent les contrôles et alimentent le mécontentement populaire. Les autorités royales tentent de lutter contre ce fléau, mais la tâche est herculéenne. Les imprimeurs clandestins, véritables héros de l’ombre, sont insaisissables, leurs presses mobiles et leurs réseaux de distribution secrets efficaces.

Les Conspirateurs dans l’Ombre

Pendant que la police royale s’épuise à surveiller la population, les conspirateurs agissent dans l’ombre. Dans les salons secrets, les loges maçonniques et les cafés, les révolutionnaires élaborent leurs plans. Ils se rencontrent clandestinement, échangent des informations et organisent leurs actions. Ils utilisent des codes secrets, des signaux et des messages cryptés pour éviter d’être interceptés par les agents royaux. L’organisation de ces réseaux clandestins est remarquable, leur efficacité défiant la vigilance de la police.

Les salons de Paris, lieux de sociabilité et de discussions politiques, deviennent des foyers de la révolution. Les idées nouvelles, inspirées par les Lumières, circulent librement, alimentant le désir de changement. Les conversations, en apparence anodines, révèlent souvent des intentions révolutionnaires, des plans de soulèvement et des appels à la révolte. La police se retrouve ainsi à surveiller des milliers de salons, une tâche impossible à mener efficacement.

L’Échec d’une Surveillance Totale

La surveillance de Louis XVI, malgré son ampleur, s’avère un échec. Le roi est constamment épié, mais la police est débordée. Les informations ne sont pas fiables, les agents sont corrompus, et les réseaux clandestins des révolutionnaires sont trop efficaces. La révolution française, qui se prépare dans l’ombre, se joue ainsi sous les yeux d’une police impuissante.

Le règne de Louis XVI est un exemple frappant de la difficulté de contrôler une population mécontente et déterminée. La surveillance, aussi omniprésente soit-elle, ne peut pas empêcher le soulèvement populaire lorsque le mécontentement atteint un point de rupture. Le destin du roi est scellé, non pas par l’inefficacité de la police, mais par les forces irrésistibles de l’histoire.