Paris, 1774. Une ville scintillante, mais sous une surface dorée, la gangrène rongeait les entrailles du royaume. Louis XVI, jeune roi fraîchement couronné, héritait d’un héritage lourd : une monarchie chancelante, une économie exsangue, et une police royale à la dérive, incapable de maintenir l’ordre dans un pays bouillonnant de tensions sociales. Les murmures de révolte, jusque-là contenus, prenaient de l’ampleur, alimentés par la misère et l’injustice. Le faste de la cour contrastait cruellement avec la pauvreté des faubourgs, où la faim menaçait de faire exploser la poudrière.

Le jeune monarque, bien intentionné mais mal conseillé, aspirait à des réformes. Il rêvait d’une France forte et prospère, débarrassée de la corruption qui gangrénait l’administration. Mais la tâche se révéla herculéenne. La police, un réseau complexe et souvent opaque de lieutenants, de commissaires et d’espions, était infiltrée par les intérêts particuliers et la collusion. Les privilèges de la noblesse et du clergé entravaient toute tentative de changement profond, tandis que les philosophes des Lumières, avec leurs idées révolutionnaires, semaient le doute et l’insatisfaction dans les esprits.

La tentative de Turgot: Un vent de modernité

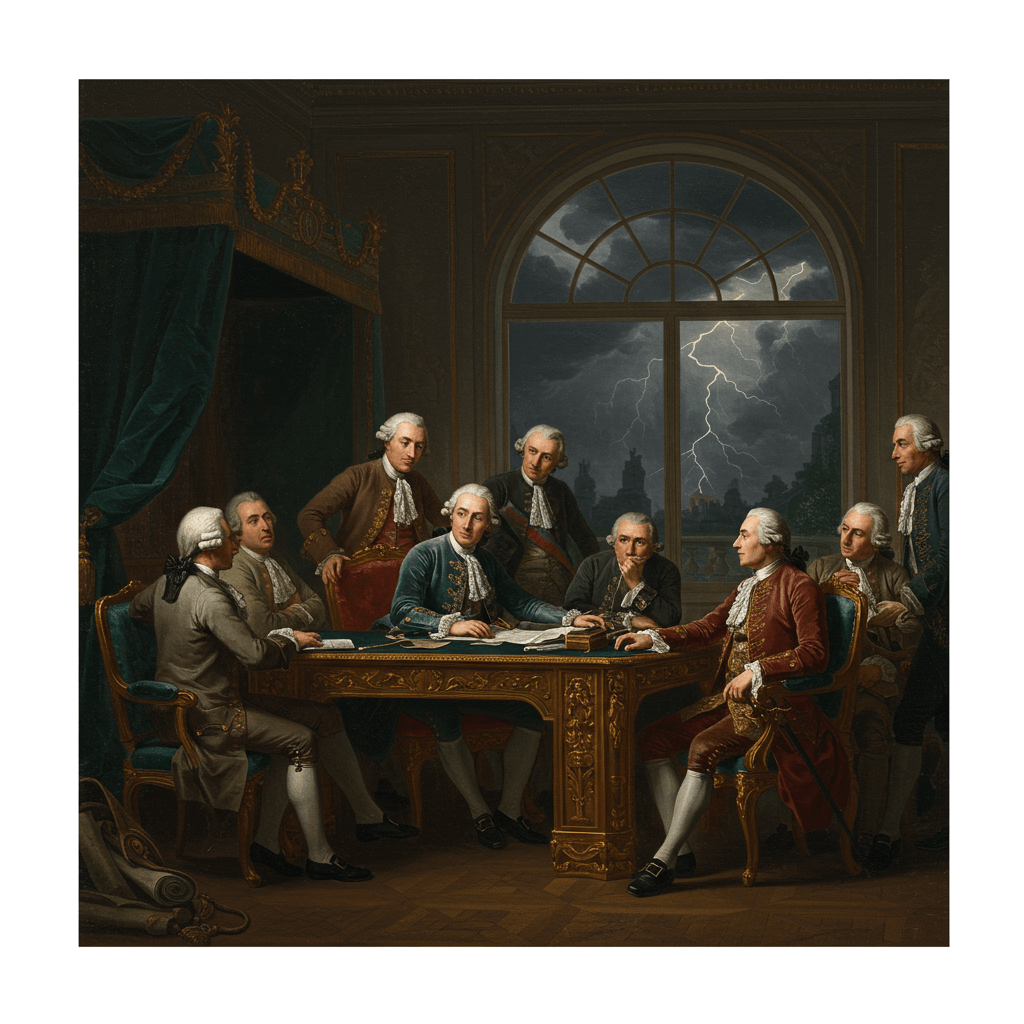

Jacques Turgot, contrôleur général des finances, fut l’un des premiers à tenter de réformer la police. Homme des Lumières, il prônait une approche plus rationnelle et efficace, basée sur la prévention plutôt que sur la répression brutale. Il envisageait une police mieux organisée, plus professionnelle, moins corrompue. Il voulait des agents formés, des méthodes d’enquête modernes, et une justice plus équitable. Mais sa vision progressiste se heurta à une résistance farouche de la part de la noblesse et du Parlement, jaloux de leur pouvoir et de leurs privilèges. Turgot, isolé et trahi, fut contraint de démissionner en 1776, emportant avec lui l’espoir d’une réforme véritable.

Le règne de Necker: Une illusion de réforme

Anne Robert Jacques Turgot fut remplacé par Jacques Necker, un homme plus habile en politique mais moins convaincu par les réformes radicales. Necker, tout en comprenant la nécessité d’une police plus efficace, privilégia une approche plus pragmatique, centrée sur la gestion des urgences et la surveillance des mouvements populaires. Il investit dans l’amélioration des infrastructures et le développement d’un réseau d’informateurs, mais il manqua de la détermination nécessaire pour s’attaquer aux racines du problème. La corruption persistait, et la police restait un instrument aux mains des factions rivales, incapable de garantir la sécurité et la justice pour tous.

Les faiblesses d’une institution à la dérive

La police royale sous Louis XVI souffrait de plusieurs maux profonds. Son manque de coordination était flagrant. Les différentes juridictions, les différentes forces de l’ordre (la maréchaussée, la garde municipale, etc.), fonctionnaient en silos, sans réelle communication ni coopération entre elles. Les enquêtes étaient souvent bâclées, les preuves mal recueillies, et la justice était loin d’être aveugle. La corruption était endémique, avec des agents se servant du système pour leur propre profit, et des réseaux d’influence soudoyant des fonctionnaires pour étouffer les affaires compromettantes.

Le manque de formation des agents était également criant. Recrutés souvent pour leur loyauté politique plutôt que pour leurs compétences, ils manquaient de professionnalisme et de rigueur. Les méthodes d’enquête étaient archaïques, basées sur la torture et les aveux forcés, plutôt que sur des preuves tangibles. L’absence de registre centralisé des crimes et des délinquants rendait impossible toute analyse statistique et toute prévention efficace.

La montée des tensions: Les prémices de la Révolution

L’inefficacité et la corruption de la police contribuèrent à aggraver les tensions sociales. L’incapacité à maintenir l’ordre, à réprimer les émeutes et à protéger les citoyens, alimentait la méfiance envers la monarchie et les institutions. La population, lasse des abus et de l’injustice, se radicalisait. Les idées révolutionnaires, propagées par les salons et les pamphlets, gagnaient du terrain, et le sentiment de frustration culminait.

La police, loin de calmer les esprits, contribuait à les enflammer. Ses méthodes brutales et arbitraires, sa partialité flagrante, ne faisaient qu’attiser la colère populaire. L’échec de la réforme policière sous Louis XVI fut un facteur important dans la spirale de violence qui conduisit à la Révolution française. La prise de la Bastille, symbole d’un pouvoir corrompu et répressif, marqua la fin d’une époque et le début d’une ère nouvelle, sanglante et incertaine.

Le règne de Louis XVI, malgré ses bonnes intentions, fut marqué par l’incapacité à réformer une institution aussi cruciale que la police. Cette faiblesse, combinée à d’autres facteurs économiques et sociaux, contribua à précipiter la chute de la monarchie et à plonger la France dans le chaos de la Révolution. L’histoire de la police sous Louis XVI est un avertissement sur les dangers de la corruption, du manque de réforme et de l’aveuglement face aux souffrances du peuple.