L’année est 1830. Paris, ville lumière, scintille d’une effervescence particulière. Sous la surface des bals et des salons élégants, une autre vie pulse, une vie souterraine où les plaisirs interdits se mêlent à la musique. Le parfum entêtant des fleurs se mêle à celui, plus discret mais non moins présent, de la transgression. C’est dans ce Paris contrasté, entre l’opulence des théâtres et l’ombre des ruelles obscures, que la police des mœurs déploie ses forces, son regard acéré scrutant les salles de concert et les loges de l’Opéra.

Les autorités, soucieuses de maintenir l’ordre moral et la bonne réputation de la capitale, considéraient la musique comme un terrain fertile pour le libertinage. La musique, avec son pouvoir d’émouvoir et de désinhiber, était perçue comme une alliée dangereuse des passions débridées. L’opéra, lieu de rendez-vous mondain par excellence, était particulièrement ciblé, ses coulisses et ses loges devenant le théâtre d’intrigues amoureuses, de rencontres clandestines, et parfois même de scandales retentissants qui secouaient la haute société.

Les Salons de l’Opéra: Un Nid d’Intrigues

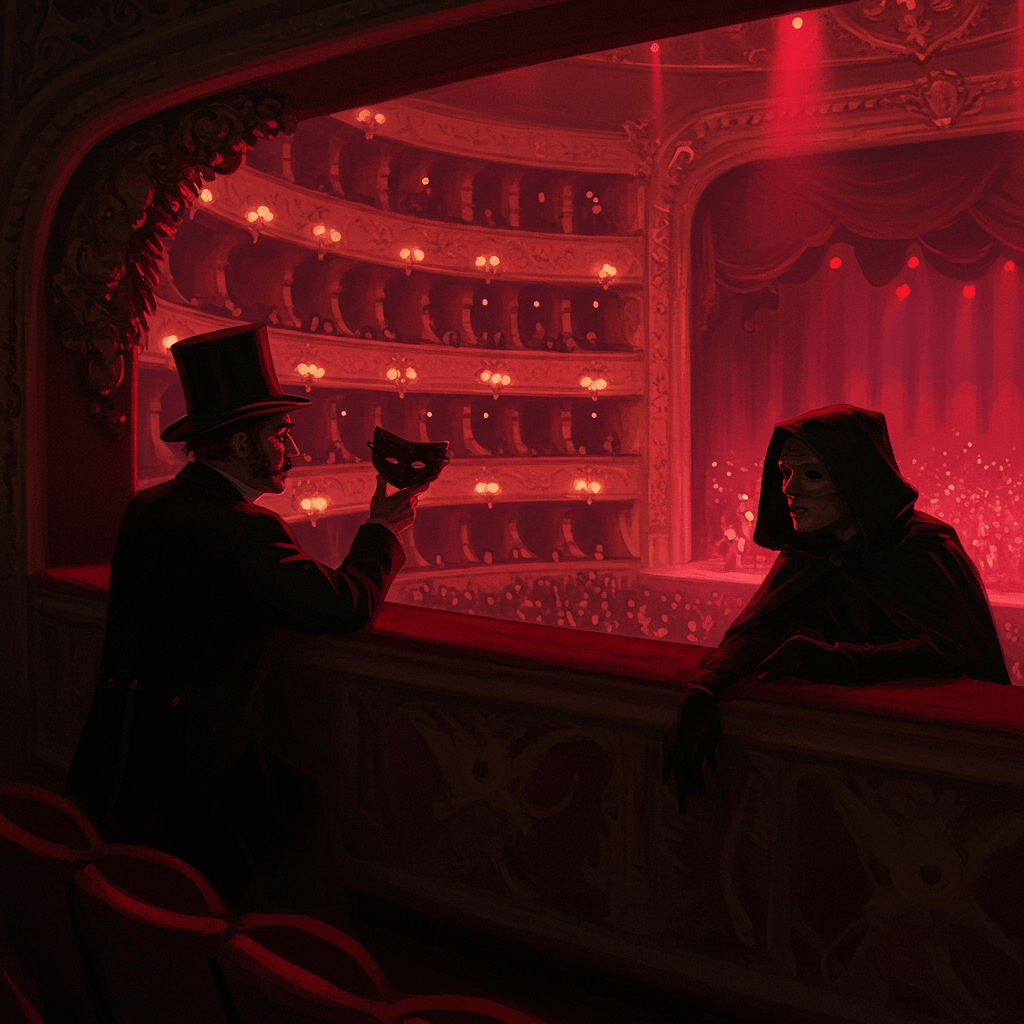

Les loges de l’Opéra Garnier, véritables alcôves dorées, étaient le théâtre privilégié de ces rendez-vous secrets. Des rencontres furtives, des échanges de regards complices, des murmures à peine audibles… Derrière le faste des costumes et le décorum des représentations, se tramait une vie cachée, où les relations amoureuses défiaient les conventions sociales. La police des mœurs, infiltrée au sein même de l’opéra, veillait attentivement à la moindre transgression, chaque agent étant un observateur silencieux, prêt à rapporter le moindre soupçon d’immoralité.

La surveillance était minutieuse. Les agents, souvent déguisés en spectateurs, consignaient chaque détail dans leurs carnets: les rendez-vous suspects, les conversations trop animées, les regards insistants. Chaque geste, chaque parole était passé au crible, à la recherche du moindre indice pouvant trahir une liaison illégitime ou un comportement libertin. Les informations recueillies étaient ensuite transmises à leurs supérieurs, qui prenaient les mesures appropriées, allant de simples avertissements à des poursuites judiciaires.

La Musique comme Prétexte: Le Bal Masqué et ses Dangers

Les bals masqués, populaires à cette époque, étaient un autre terrain de prédilection pour les rencontres secrètes et les libertés prises avec la morale. L’anonymat offert par les masques permettait aux participants de s’abandonner à leurs désirs sans craindre le jugement de la société. Sous le couvert de la musique et des danses endiablées, des relations interdites s’épanouissaient, loin des regards indiscrets. La police des mœurs se retrouvait confrontée à un défi de taille: percer l’écran de fumée de l’anonymat et identifier les individus impliqués dans ces rencontres clandestines.

Les agents, experts dans l’art de l’observation discrète, utilisaient toutes les ressources à leur disposition pour démasquer les participants. Ils se fondaient dans la foule, observant les gestes, les attitudes, les échanges de mots codés. L’identification des individus était une tâche ardue, rendue plus complexe par le jeu des masques et l’ambiance festive. Cependant, la persévérance des agents finissait souvent par porter ses fruits, dévoilant des intrigues qui ébranlaient la société parisienne.

Les Salons Privés et les Concerts Intimes: Le Secret et la Transgression

Au-delà des grands théâtres et des bals publics, la surveillance s’étendait aux salons privés et aux concerts intimes. Ces lieux, souvent plus discrets, offraient un cadre propice à la transgression. Des réunions clandestines, des soirées arrosées où la musique servait de toile de fond à des jeux libertins… La police des mœurs, face à ces réunions secrètes, devait recourir à des méthodes d’infiltration plus sophistiquées.

Des agents, souvent déguisés en artistes ou en invités de marque, s’infiltraient dans ces rassemblements, récoltant des informations précieuses sur les participants et leurs activités. Les rapports, détaillés et précis, permettaient de dresser un tableau précis de ces milieux fermés et de leurs pratiques. La musique, en somme, n’était pas seulement un art, mais aussi un instrument, un prétexte, voire un complice dans cette danse subtile entre plaisir et transgression.

Les Conséquences: Justice et Réputation

Les conséquences des infractions à la morale étaient sévères. La réputation des individus impliqués dans des scandales était irrémédiablement ternie, leur place au sein de la société compromise. Les sanctions pouvaient aller de simples amendes à des peines de prison, selon la gravité des faits. La police des mœuvres, instrument du pouvoir, jouait un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre moral, même si ses méthodes étaient parfois discutables.

La surveillance des arts et de la culture au XIXe siècle, illustrée par les efforts déployés par la police des mœurs à l’opéra et au concert, nous éclaire sur les tensions entre plaisir, transgression et contrôle social. Ces efforts pour réguler les comportements, si stricts qu’ils paraissent aujourd’hui, révèlent une société hantée par la peur du désordre et soucieuse de préserver son image, même si cela signifiait la censure, l’infiltration et la surveillance.