Un brouillard épais, chargé de l’odeur âcre du bois de chauffage et des eaux usées, enveloppait Paris. L’année 1788 achevait sa course, laissant derrière elle une traînée de mécontentement aussi palpable que le froid mordant qui s’insinuait dans les os des Parisiens. Sous le règne de Louis XVI, le faste de la cour contrastait cruellement avec la misère qui rongeait les quartiers populaires. Les murmures de révolte, jusque-là sourds, prenaient peu à peu une consistance inquiétante, une menace qui vibrait dans l’air même, comme un tremblement de terre annonciateur de bouleversements majeurs.

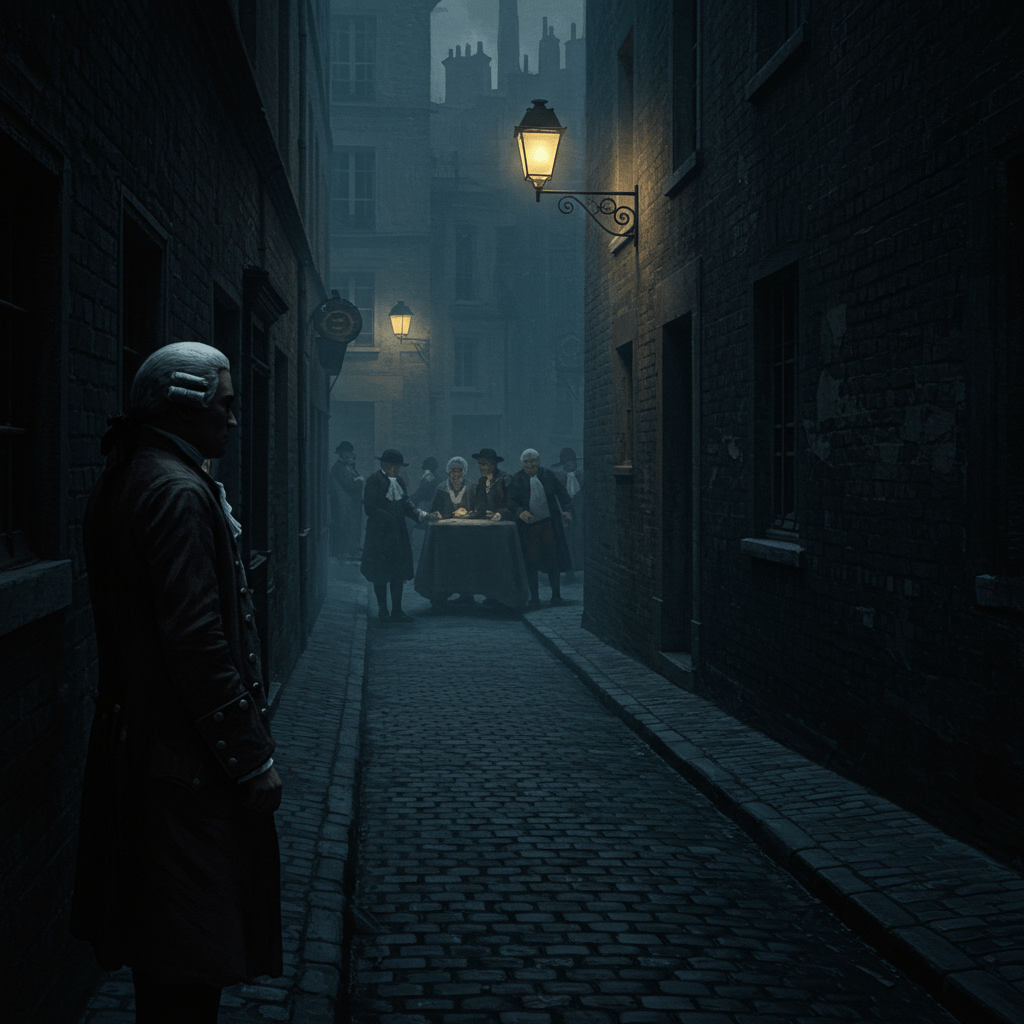

La Lieutenance générale de police, dirigée par le sévère et impassible M. de Sartine, veillait. Ses nombreux agents, une armée silencieuse et omniprésente, sillonnaient les rues pavées, scrutant les visages, guettant le moindre signe de trouble. Mais Paris, cette cité bouillonnante, était un labyrinthe complexe où les secrets se cachaient dans les ruelles sombres, derrière les portes closes des maisons ouvrières, dans le chuchotement des bals clandestins. La police, aussi vigilante fût-elle, ne pouvait tout voir, tout entendre, tout contrôler. La Révolution, comme une plante grimpante tenace, s’étendait, ses racines s’enfonçant profondément dans le cœur de la capitale.

Le réseau d’espions et les informateurs

Le système de surveillance mis en place par la Lieutenance générale de police était un réseau complexe d’informateurs, d’agents secrets et de mouchards. Des individus de tous milieux, souvent motivés par l’argent, l’ambition ou la vengeance, fournissaient des informations à la police. Artisans, domestiques, nobles déchus, tous pouvaient devenir les yeux et les oreilles de la couronne. Ces informations, souvent fragmentaires et imprécises, étaient triées, analysées et classées avec la plus grande rigueur par les nombreux fonctionnaires de la police. Les rapports, rédigés avec un soin minutieux, décrivaient les rassemblements suspects, les conversations compromettantes, les tracts séditieux qui circulaient clandestinement.

L’un des défis majeurs pour la police était de distinguer les rumeurs des menaces réelles. La ville fourmillait de ragots, de spéculations, de prophéties apocalyptiques. Il fallait discerner le grain de sable de la tempête. Le moindre écart, la plus petite étincelle, pouvait enflammer la poudrière sociale. La pression était immense sur les épaules des agents, conscients de la fragilité de l’ordre établi et du danger permanent qui planait sur la capitale.

Les pamphlets et la presse clandestine

Les pamphlets, ces écrits incendiaires qui fustigeaient la monarchie et dénonçaient les injustices sociales, étaient un poison subtil qui se répandait dans la société parisienne. Rédigés avec passion et talent par des auteurs anonymes, ces textes, imprimés clandestinement et diffusés en secret, attisaient la colère populaire. La police, bien consciente du danger que représentaient ces publications subversives, mettait tout en œuvre pour les saisir et arrêter leurs auteurs. Des descentes nocturnes spectaculaires étaient menées dans les imprimeries clandestines, dans les tavernes et les bouges malfamés où se cachaient les imprimeurs et les distributeurs de pamphlets.

Mais les pamphlets, comme des mauvaises herbes tenaces, repoussaient toujours. Chaque coup porté par la police ne faisait que renforcer la détermination des révolutionnaires. Le contrôle de l’information était devenu une véritable guerre, une lutte acharnée entre la censure royale et la liberté d’expression naissante. La presse clandestine, un outil puissant de propagande, jouait un rôle essentiel dans le processus de fermentation révolutionnaire.

La surveillance des clubs et des sociétés secrètes

Au cœur de la ville, des clubs et des sociétés secrètes se réunissaient, tissant des réseaux clandestins d’influence. Ces cercles, souvent masqués par des activités apparemment innocentes, servaient de creuset à la contestation politique et sociale. Les Jacobins, les Cordeliers, et bien d’autres groupes, organisaient des réunions secrètes, élaboraient des plans, et diffusaient leurs idées subversives. La police, bien qu’elle infiltrait certains de ces groupes, avait des difficultés à contrôler leur expansion.

Les agents de la police se fondaient dans la foule, se faisant passer pour des clients des tavernes, des habitués des cafés, des participants aux réunions publiques. Ils rapportaient des conversations, des noms, des dates, des lieux. Mais ces informations, même abondantes, ne pouvaient pas toujours donner une image complète de la machine révolutionnaire qui se mettait en marche. L’ampleur du phénomène dépassait les capacités de surveillance de la police royale.

La réaction royale face à la menace

Face à la menace grandissante de la révolution, Louis XVI et son gouvernement hésitaient entre la répression et la conciliation. La répression, brutale et sanglante, risquait d’enflammer encore plus les esprits. La conciliation, elle, pouvait être perçue comme une faiblesse et encourager les révolutionnaires. Le roi, mal conseillé, changeait de stratégie sans cesse, oscillant entre la fermeté et la mollesse, une hésitation qui ne faisait qu’aggraver la situation.

La police, instrument de la couronne, était tiraillée entre le désir de maintenir l’ordre et la nécessité de ne pas exacerber les tensions. Les agents, souvent déchirés entre leur devoir et leur conscience, se trouvaient pris au piège d’une situation explosive. Ils étaient les témoins impuissants de la montée inexorable d’une force qui allait bientôt balayer le pouvoir royal.

Le crépuscule s’abattait sur Paris, un crépuscule chargé de menaces et d’incertitudes. Les murmures de révolte, autrefois discrets, étaient devenus un grondement sourd, annonciateur de la tempête révolutionnaire. La police, malgré ses efforts, ne pouvait empêcher l’inévitable. La Révolution française, avec son cortège de violence, de sang et de larmes, était à l’horizon.