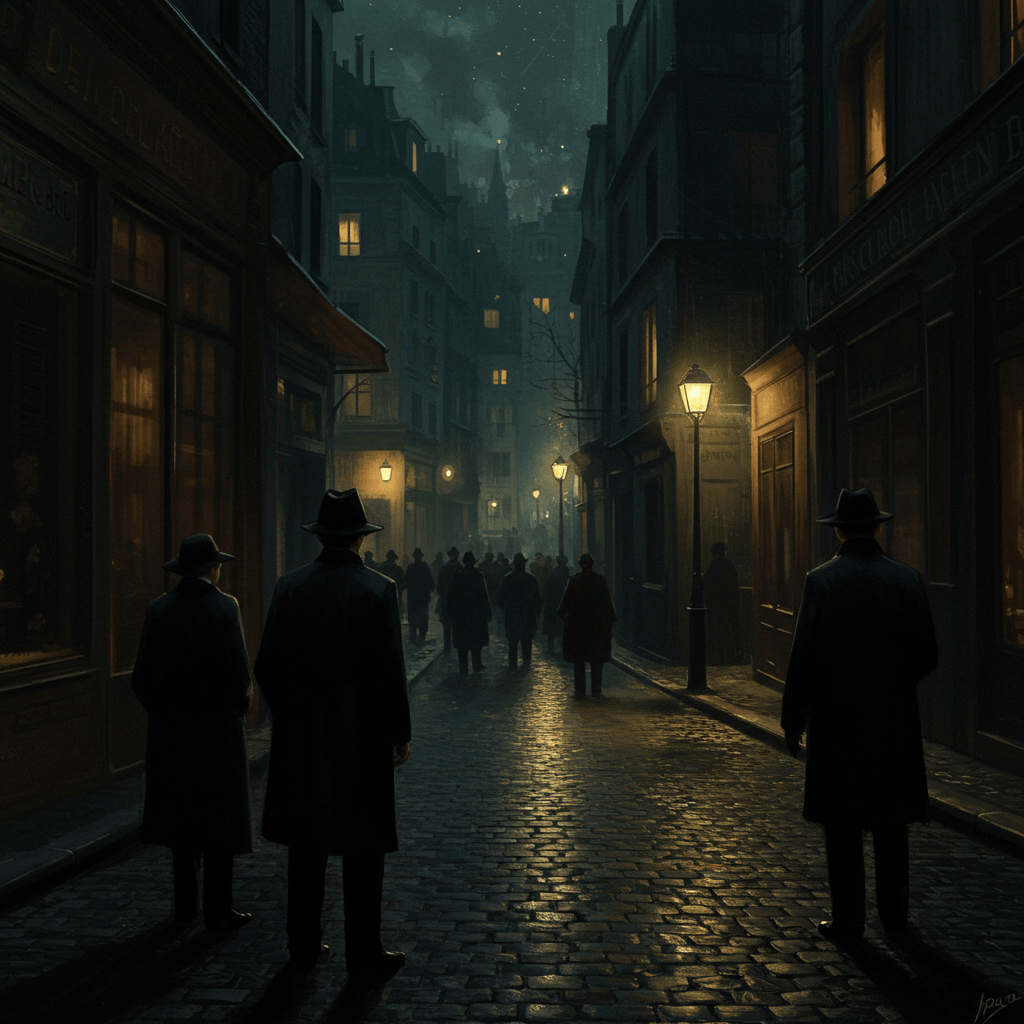

Paris, 1830. Une brume épaisse, lourde de secrets et d’odeurs malsaines, enveloppait la ville. Sous le règne de Louis-Philippe, une ombre menaçante planait sur les ruelles sombres et les salons dorés : la Police des Mœurs. Non pas une simple force de l’ordre, mais une institution tentaculaire, aux ramifications insidieuses, qui s’infiltrait dans la vie privée des citoyens, scrutant leurs moindres faits et gestes, jugeant leurs morales avec une sévérité implacable et souvent hypocrite.

Les agents, figures fantomatiques surgissant de l’obscurité, étaient les gardiens d’une moralité publique fluctuante, oscillant entre la vertu affichée et la débauche secrète. Ils traquaient les délits de mœurs, du vagabondage aux rencontres adultérines, des jeux de hasard aux bals clandestins, laissant derrière eux une traînée de vies brisées et de réputations ruinées. Mais leur vigilance, souvent excessive et arbitraire, ne faisait que masquer une profonde hypocrisie sociale, où la transgression était aussi présente chez les élites que chez le peuple, le tout sous le voile de la respectabilité bourgeoise.

Les Maîtresses des Tentations

La surveillance de la prostitution était au cœur des préoccupations de la Police des Mœurs. Des réseaux complexes, tissés de complicités et de corruption, s’épanouissaient dans les bas-fonds de la capitale. Les maisons closes, tenues par des personnages aussi fascinants que redoutables, étaient autant de labyrinthes où se croisaient des vies brisées, des rêves déchus, et des fortunes colossales. Les agents, pourtant censés lutter contre ce fléau, entretenaient souvent des liens troubles avec les tenancières, partageant les bénéfices illégitimes de cette activité interdite. L’hypocrisie régnait en maître: on condamnait publiquement la prostitution, tout en fermant les yeux sur les arrangements occultes qui la nourrissaient.

Le Jeu des Masques Sociaux

Au-delà des maisons closes, la Police des Mœurs se penchait sur les comportements jugés immoraux dans les classes supérieures. Les bals masqués, les rendez-vous secrets, les liaisons adultères, autant d’actes condamnés par une société qui, pourtant, les pratiquait en secret. Les agents, armés de leurs rapports minutieux et de leurs observations subtiles, traquaient les transgressions, alimentant les ragots et les commérages qui circulaient dans les salons parisiens. L’objectif n’était pas toujours la répression, mais aussi le chantage et l’intimidation, des outils puissants pour contrôler les élites et maintenir l’ordre social.

La Répression et ses Victimes

La répression s’abattait de manière disproportionnée sur les plus faibles. Les femmes, les pauvres, les marginaux, étaient les victimes privilégiées de cette institution impitoyable. Arrêtées, emprisonnées, souvent victimes de violences et d’abus de pouvoir, elles étaient les boucs émissaires d’une société qui refusait de voir ses propres contradictions. Leur sort était scellé, leurs vies brisées sous le poids d’une justice aveugle et d’une moralité hypocrite. Les hommes, eux, pouvaient souvent s’acheter une impunité, grâce à la corruption et aux réseaux d’influence.

Les Limites de la Surveillance

Malgré son omniprésence, la Police des Mœurs était loin d’être infaillible. Ses méthodes brutales et arbitraires, sa propension à la corruption et à l’abus de pouvoir, suscitaient une résistance sourde, mais constante. Des réseaux clandestins, des cabarets secrets, des lieux de rencontres interdits, fleurissaient dans l’ombre, témoignant de l’incapacité de la Police des Mœurs à éradiquer complètement la transgression. La surveillance, aussi intense soit-elle, ne pouvait pas étouffer la soif de liberté et la quête de plaisir inhérentes à la nature humaine.

La Police des Mœurs, reflet d’une époque marquée par les contradictions et les hypocrisies, finit par disparaître, laissant derrière elle un héritage complexe et ambigu. Son histoire, sombre et fascinante, nous rappelle la fragilité des morales et la persistance de la transgression, même sous la menace de la répression la plus impitoyable. Elle nous invite à interroger les fondements mêmes de la surveillance et à considérer les limites de la moralité publique.