Paris, 1788. Une bise glaciale s’engouffrait dans les ruelles tortueuses, léchant les murs de pierre et caressant les étoffes des passants. L’ombre des maisons gothiques, hautes et menaçantes, s’allongeait sur le pavé, dissimulant des recoins où la misère et la débauche se côtoyaient. Dans ce décor de contrastes saisissants, où la magnificence des hôtels particuliers se mariait à la squalide réalité des taudis, se jouait un drame silencieux, une lutte invisible entre la puissance royale et l’aspiration à la liberté individuelle. Le règne de Louis XVI, malgré son apparence de sérénité, était en réalité traversé par des courants souterrains, des tensions latentes qui menaçaient de faire exploser l’édifice de l’Ancien Régime.

Le roi, bien intentionné mais mal conseillé, se trouvait pris au piège d’un système complexe et archaïque. La police, bras armé du pouvoir royal, était omniprésente, surveillant les moindres faits et gestes des sujets du roi. Ses agents, souvent mal formés et corrompus, étaient accusés d’abus de pouvoir, de harcèlement et même de torture. Pourtant, la liberté individuelle, ce concept encore flou pour beaucoup, commençait à germer dans les esprits éclairés, alimentée par les idées nouvelles venues d’Angleterre et des Lumières.

La Bastille, symbole de la puissance royale et de la répression

La Bastille, forteresse imposante au cœur de Paris, était plus qu’une simple prison. C’était le symbole même du pouvoir absolu du roi, un lieu où les opposants au régime, les écrivains subversifs, les philosophes audacieux, étaient enfermés sans jugement, sans espoir de libération. Ses murs épais, témoins silencieux de tant de souffrances, abritaient des secrets et des histoires d’hommes et de femmes brisés par l’arbitraire royal. La présence de la Bastille, omniprésente et menaçante, pesait lourdement sur la conscience parisienne, nourrissant la peur et la défiance.

Les lettres de cachet, ces ordres royaux secrets permettant l’arrestation et la détention arbitraire, étaient un outil redoutable de la police royale. Lancées sans procès, sans explication, elles frappaient sans distinction les nobles, les bourgeois, et même les paysans. Elles pouvaient être utilisées pour punir les critiques, museler l’opposition, ou simplement satisfaire les caprices de la cour. Le secret entourant ces lettres augmentait leur pouvoir terrifiant, transformant la police en un instrument de terreur silencieuse.

Les Lumières et l’éveil des consciences

Cependant, l’ombre de la Bastille et la menace des lettres de cachet ne pouvaient éteindre complètement la flamme de l’espoir. Les idées des Lumières, propagées par des philosophes audacieux comme Montesquieu et Voltaire, commençaient à gagner du terrain. Les salons littéraires, lieux de débats et d’échanges intellectuels, bourdonnaient de conversations animées sur la liberté individuelle, la séparation des pouvoirs, et la souveraineté du peuple. Ces discussions, souvent clandestines et risquées, semaient les graines de la révolte.

Des pamphlets audacieux, imprimés et distribués en secret, dénonçaient les abus de pouvoir de la police royale et réclamaient une réforme du système judiciaire. Des voix courageuses, même parmi les élites, s’élevaient pour réclamer plus de justice, plus de transparence, et plus de respect des droits individuels. Ces appels à la réforme, bien que timides au début, prenaient de l’ampleur, nourrissant une aspiration croissante à un État plus juste et plus équitable.

La société secrète et le complot

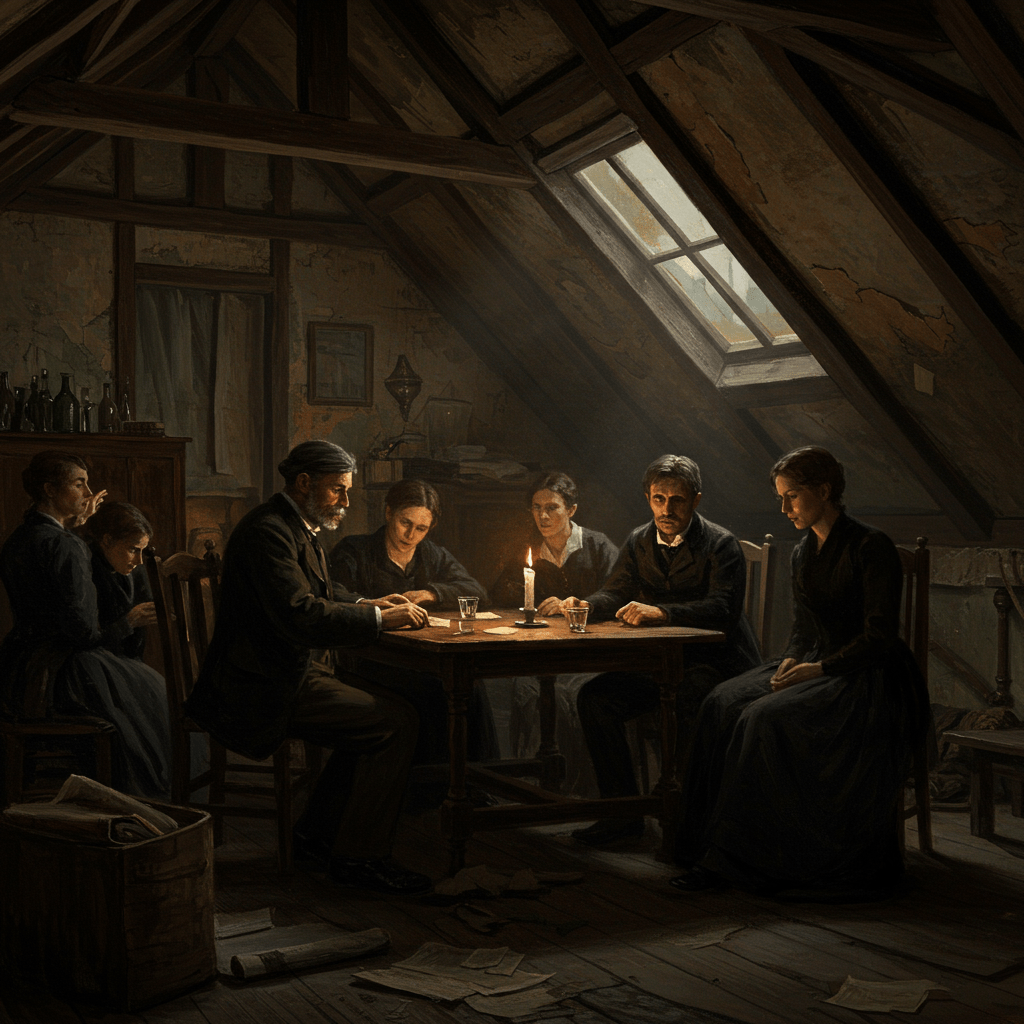

Dans l’ombre de Paris, des sociétés secrètes se formaient, tissant des réseaux clandestins de résistance. Ces groupes, composés d’individus issus de toutes les couches sociales, partageaient un même désir : mettre fin à l’arbitraire et à l’oppression. Leurs réunions secrètes, tenues à la lueur vacillante de bougies, étaient ponctuées de discussions passionnées, de conspirations et de plans audacieux. La police royale, consciente de l’existence de ces groupes, tentait de les infiltrer, mais ses agents se heurtaient souvent à une organisation rigoureuse et une discrétion impénétrable.

Les membres de ces sociétés secrètes, animés par un esprit révolutionnaire, planifiaient des actions audacieuses, souvent risquées, pour mettre en lumière les injustices du régime et faire pression sur le roi. Ils diffusaient des tracts incendiaires, organisaient des manifestations clandestines, et tentaient d’influencer les membres du Parlement pour obtenir des réformes. Leur activité, bien que dangereuse, était essentielle pour faire évoluer les mentalités et préparer le terrain pour les événements qui allaient suivre.

L’équilibre précaire et la chute inévitable

L’équilibre entre la police et les libertés individuelles sous Louis XVI était précaire, fragile comme un château de cartes. La puissance de l’État, symbolisée par la Bastille et les lettres de cachet, était immense, mais l’aspiration à la liberté, alimentée par les Lumières et la conscience d’une injustice profonde, était une force irrésistible. Les tensions croissantes, les révoltes ponctuelles, et la montée des sociétés secrètes annonçaient une catastrophe imminente.

Le règne de Louis XVI, qui avait débuté sous les auspices d’une apparente stabilité, s’acheva dans le chaos et le sang. L’équilibre précaire s’était rompu, emporté par la force d’une révolution qui allait bouleverser à jamais le cours de l’histoire de France. Les idées des Lumières, autrefois chuchotées dans les salons, résonnaient désormais dans les rues de Paris, portées par la voix puissante du peuple, exigeant la liberté et la justice.